帝国日本の臣民は「旧宮家」に親しみを持てなかったか

はじめに

令和2年(2020年)現在、皇位継承権をもつ皇族は三名しかいらっしゃらない。「皇統断絶」も懸念される危機的状況にあるため、男系の皇裔である旧宮家――幕末の伏見宮邦家親王を共通祖先とする「伏見宮系皇族」――の子孫に皇籍を付与することや、皇室史上先例がない女系継承を認めることが提案されている。

だが、旧宮家末裔の皇籍取得については、国民に受け入れられないのではないかと懸念する声がある。というのも、彼らは皇籍離脱からかなりの歳月が経過しているうえ、現皇室との男系共通祖先が室町時代の伏見宮貞成親王であり、今上天皇とは血縁がかなり遠いからだ。

旧皇族は、既に60年近く一般国民として過ごしており、また、今上天皇との共通の祖先は約600年前の室町時代までさかのぼる遠い血筋の方々であることを考えると、これらの方々を広く国民が皇族として受け入れることができるか懸念される。

実際問題、血縁の遠さは旧宮家の抱える最大の弱点だといえる。現役皇族であった戦前の時点で、天皇との縁遠さを問題視する声が政府内にそれなりに存在したことを無視はできまい。

波多野は、実は現在の宮家にても、伏見宮などは御続き遠きにつき、自覚して臣籍降下を情願せらるる様になれば宜しきも、なかなか右様の御自覚はなし。勅旨に依り降下せらるる規定あるも、先帝の時なればともかく、今日にては仮りに勅旨の形式となるも、事実は然らず。元老か宮内大臣の考へなりとの推測を受け、今日にては到底降下を実行し難しと云ふ……

宮内大臣・波多野敬直や、帝室会計審査局長官・倉富勇三郎がこのように伏見宮系皇族について忌憚のない意見を交わしていたことは注目に値する。また、当事者たる伏見宮系皇族の中にも自身の身位に疑問を呈する者がいたことも見逃せない。次の発言の主は、明治天皇の皇女・聡子内親王を娶った東久邇宮稔彦王である。

自分は結婚後の関係より皇室はま近き関係を生じ居れり。結婚関係なく現在の皇族は皇室とは親族とは云ひ難く、此如きことにて皇族と云ひ居るはむずかしきことと思ふ。(中略)思ひ切りて降下のことを云ひ出す人もなき様に付、自分が之を云ひ出さんと思ひたることなり。

伏見宮系皇族が男系という観点からみて近代天皇と遠縁である点は、当時の政府高官なども一定の問題意識を持っていたことであり、全く否定しようのない事実である。しかし、当代の天皇と血縁関係が薄いからといって国民に受け入れられないかは、また別の話だ。戦前の国民の目に伏見宮系皇族はどう映っていたのだろうか――。

「臣民」から見た伏見宮系皇族

次に示すのは、令和元年(2019年)時点での皇室の構成図である。

今上天皇と近縁の皇族はマスメディアの注目度が高いものの、そうでない三笠宮系皇族などは概して注目度が低い。皇族方は基本的にご公務に多忙をきわめる日々をお送りになられているが、末端の方々のご動静はあまり報道されないのが常だ。

大日本帝国憲法下の報道にもかような傾向があったことは否定できない。たとえば、アジア・太平洋戦争期においては、直宮とその他の皇族とでは『朝日新聞』の記事となる数が大きく異なっていたことが指摘されている。それでも、世間一般の「臣民」は皇室に対して、伏見宮系皇族のような傍系皇族に至るまで熱烈な眼差しを向けていたようだ。

僕らの少年の頃から、月給取りの妻君連中の話題と言えば、皇族の戸籍しらべで、なんの宮の子供が何人あって、それが何の宮のいとこにあたるとか、異常な興味をもっていて、その話に上越す話がないようであった。

金子光晴は、明治28年(1895年)の生まれである。そんな金子の少年時代に子女がいる宮というと、彼より年下の迪宮(のちの昭和天皇)やその弟宮ではありえない。皇太子・明宮(のちの大正天皇)などの可能性もあるが、当時の皇室における伏見宮系皇族の数を思えば、彼らの話題で盛り上がっていたとみるのが適当であろう。

「なんの宮の子供」云々という金子の回想は単なる例え話にすぎないのかもしれないが、次に紹介する田辺聖子の回想はより具体的である。

ことに女たちは、竹の園生のおん栄えの系図についてくわしい。曾祖母、祖母、母、叔母、掛人の老女、女中衆さん、などが集まったりすると、「皇室謹影集」などという写真グラビア雑誌などを見つつ、いつやむともないおしゃべりが活況を呈する。「あの宮サンの妃殿下はナントカの宮から来やはって、このお姫サンはナントカの宮サンへお嫁にいかはりましたんや」「こうつと、明治サンの何番目のお姫サンやったいなあ、ナントカの宮サンへいかはったんは」「明治サンはお姫サン沢山いやはるよってわからしまへんな」……などと老女達は満足気にうなずき合い、それより若い母や叔母たちは、「そら、別嬢さんでいうたらナントカの宮の妃殿下サンやわ、やっぱり」「いや、〇〇の妃殿下サンおきれいやしイ」などと夢中で語って倦まなんだものである。

明治天皇の「お姫サン」すなわち皇女は、長じた者は全員が伏見宮系皇族に嫁いだので、同系統が話題にのぼっていることは確実だ。当時の女性たちは、皇室の親族関係を伏見宮系皇族に至るまで詳細に把握していたと考えるのが自然である。

伏見宮系皇族どころか元は皇族ではなかったかもしれないその「妃殿下」に至るまで、彼女たちは興味の対象にしていたようだ。このことは、下記のエピソードからもうかがえる。

吉屋信子は、梨本宮妃伊都子に拝謁した母が「妃殿下のお美しさを讃えることしきりだった」と少女時代を回想している。信子自身、美貌で鳴らした伊都子妃からの「御下問の栄に浴した」小説家・菊池幽芳に対して、羨望の念を覚えたことがあるという(吉屋信子「梨本伊都子の日記」より)。伊都子妃は鍋島直大侯爵の娘であり、いうまでもなく元は皇族ではない。

天皇との血縁が遠すぎるからと伏見宮系皇族に冷ややかな視線を向ける者も、多少はいたのかもしれない。しかし、世間一般の「臣民」の大部分は、天皇との血縁の濃淡にかかわらず、彼らに対してかなり親しみを持っていたようである。

なお、これまでに紹介した事例はいずれも「生き神」的存在に対する崇敬とは程遠いものであるが、これは傍系皇族ゆえに彼らを軽んじていたのではけっしてない。大正時代後期には、摂政宮(のちの昭和天皇)も同様の視線に晒されていた。

陛下はなかなか人気がおありだった。悪口を言うようになるが、陛下はお若いときから少し猫背だった。それが少し女の子たちにとって残念だったが、眉が太くて、たしか縁なしだったとおもうが、その眼眼鏡が小粋で、頬がしまって、美男子でいらした。お通りのとき送迎に学校の門前などへ並ばせられる女学生のうちには、先頭の警護のおまわりさんが来ると、もうすぐ気持がたかぶると見えて、やたらと赤くなって恥かしがる人がいた。おもかげが陛下に似ているというので、親たちの反対も押し切っていっしょになると言い張り、もちろん学校もよしてしまったという、当時おもしろがられた話題もある。

近代の日本には、今日のような「芸能界」はまだ確立されていなかった。それゆえにか、皇室の方々は1900年代以降、特に女性の間でスター的な人気を博していたのである。

とりわけ摂政宮の人気はすさまじいものがあり、ニュース映画の中でその水着姿が画面に現れるや拍手が沸き起こったし、展覧会に名刺が展示された際には、多数の女学生が駆け付けたという。これらのエピソードに関しては戦後の回想ではなく戦前に報道されたことなので全幅の信頼を寄せることはできないが、おそらく本当にこのようなことがあったのだろう。

ちなみに今日の世界でも、日本のような「芸能界」がないデンマークでは王室が「いわば芸能人のような存在」なのだという。

ここまでスターとしての皇室について述べたが、伏見宮系皇族はスター視されるばかりの存在ではなかった。大正4年(1915年)に刊行された『早川貞水師講演 教育講談 愛国心千人針』には、次のようなエピソードが収録されている。

明治37年(1904年)7月 4 日、東京・新橋駅の街頭に、婦人に対して腹巻への一針を乞う老婆がいた。日露戦争に出征する息子のために「千人針」をこさえようというのだ。これに愛国婦人会総裁・閑院宮妃智恵子が、手ずから協力した。

智恵子妃が千人針に協力した後、老婆に対して「あの御方御一人の御縫ひくだすったのは、普通の人の千万人にも当る位のものだ。モウ他の人の手に渡すと恐多いから、其のまま早く家へ帰って息子さんに話すが宣い」と助言する者がいたという。

事実かどうかは不明だが、たとえ事実でなかったとしても、当時の国民が伏見宮系皇族をどのように見ていたかを判断する材料の一つにはなるだろう。彼らはけっして芸能人の単なる代替品的な存在ではなかったのである。

当時、各近衛聯隊には宮様(皇族)が配属されて、近衛聯隊のシンボル的な存在だった。私たちにとって宮様は聯隊の誇りであり、「この宮様をお護りしながら第一線で戦う」という意識が濃厚にあったのだ。

ここまで、帝国日本の「臣民」が伏見宮系皇族に注いだ視線について述べた。なぜ、人々は天皇との血縁が薄い彼らを、素直に皇族としてみなすことができたのだろうか。「そもそも初めからそういうものだと捉えていた」の一言で終わってしまいそうだが、せっかくなのでその理由を考えてみたい。

旧宮家が皇室より枝分かれしたのは、室町幕府第6代将軍・足利義教の頃である。現代視点では約600年前と数えられるが、戦前の視点では約500年前ということになる。600年と500年ではそれほど違いはないように思えるかもしれないが、この100年の差はやはり大きい。

戦前の視点から義教の頃をみるのは、現代人にとっては第12代将軍・足利義晴(第13代義輝・第15代義昭の父)の頃をみるくらいの感覚だろう。もし旧宮家がその頃に分枝した家系だったなら、現代人が同系統に対して感じる古臭さはだいぶ緩和されるのではないだろうか。

また、当時の歴史観も少なからず影響していそうだ。大日本帝国の歴史観といえば、皇国史観である。南北朝正閏問題が大真面目に倒閣の材料として用いられたり、「逆賊」のレッテルを貼られた足利尊氏の再評価を提唱した商工大臣・中島久万吉が辞任に追い込まれたりと、南北朝時代が現実と大いにリンクしていた時代であった。

明治33年(1900年)完成

近代の日本人にとって南北朝時代は、現代人には想像もつかないほど身近な時代であり、その直後の室町時代を起源とする伏見宮系皇族についても、たとえ先述の100年の差を考慮しないものとしても、少なくとも皇国史観の影響を受けていない現代人よりは身近に感じられたに違いない。

現代日本では、幕末と並んで戦国時代が大人気である。約500年前の戦国時代の出来事をつい最近のことだと感じるような、歴史的感覚の麻痺した者はかなり多い。例え話であるが、もしも戦国時代に成立した宮家があって、今日までその家系が続いていたとしたら、歴史の浅い宮家だと錯覚する歴史マニアが少なくないと思われる。

理由はどうあれ、戦前の国民は伏見宮系皇族が数百年も前に枝分かれした存在であることをおそらく知っていながら、間違いなく彼らに対して好感を抱いていたのである。旧宮家の復帰について懸念する必要があるとすれば、それは皇籍を離脱してから約70年が経過していることのみなのではないだろうか。

旧宮家を復帰させたところで、遠縁ゆえに広く国民に受け入れられないのは確かにありうることである。しかし、遠縁にもかかわらず伏見宮系皇族が「いきいきとして社会に内在」していた歴史に思いを致せば――少なくとも「受け入れられるはずがない」などと断言してしまう輩の主張には今後一切耳を傾けなくてよいということはいえよう。

近代日本の「王公族」受容

最後になるが、旧宮家が皇籍に復帰した場合に国民に広く受け入れられるかどうかについては、かつての王公族の事例が参考になると筆者は考える。

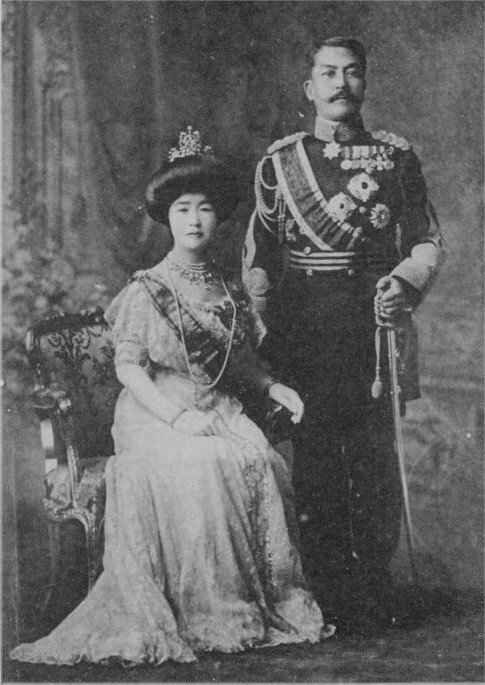

昭和13年(1938年)撮影

日本は明治43年(1910年)に大韓帝国を併合した後、皇帝一族を処遇するために、華族の上位に新たな身分を創設した。それが王公族、すなわち王族と公族である。彼らは準皇族として処遇され、昭和期には「皇族とほぼ同一視」されるようになった。

午後二時李王殿下の御邸に参上する。心しづめて別室に行き、整列して居ると、襖がゆるゆると兩方に開かれた。兩殿下の御平和であり、且つ御優しき御顔を近く拝し得た時は、感極まって胸がどきどきするばかりであった。

上記の「李王」とは、李王垠のことである。その妃は元日本皇族の方子女王(注:皇籍を離れたが、旧皇室典範第44条にもとづく特旨により身位を保った)であったが、純然たる日本人である柳原の目は明らかに「両殿下」に向けられており、女王に拝謁したから感動したわけではないことがわかる。

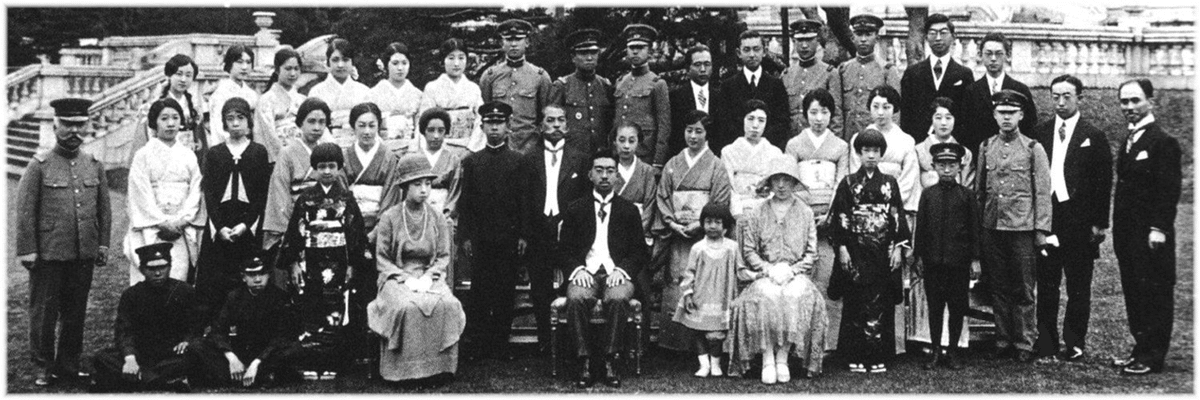

大正12年(1923年)撮影

柳原はキリスト教的精神から「一生涯韓人の友人になろう」と固く誓ったほど朝鮮人に友好的だった男なので、当時の日本人の精神を代表する人物とみなすことは適切でないかもしれない。しかし、その他の証言をみると、彼が王公族に敬意を払っていた特殊な人物であったとはいえなそうだ。

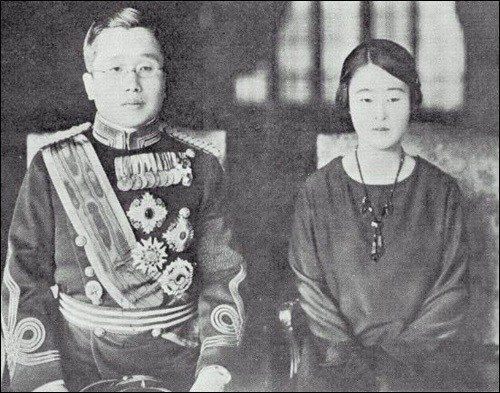

公族の李鍝は、昭和20年(1945年)8月6日に広島への原爆投下に遭い、翌日に薨去した。この出来事に対し、作戦主任参謀・橋本正勝は次のように回想している。

当時、殿下は広島から二つ西側の駅がある己斐に仮御殿があり、そこから総軍司令部へお通いだった。妃殿下は京城におられたので、われわれ参謀部のものは、戦況からみて、早く妃殿下をお呼びしなくてはいけないなあと、寄り寄りに話していたものだった。(中略)戦前、戦中は、皇族とは大変に貴いものであり、われわれもいい意味でだが、いろいろと気を使っていたものだ。

李鍝公の「妃殿下」は、朝鮮貴族の出身である。先述の李王垠とは異なり李鍝公は日本皇室との直接の縁戚関係にないのだが、それでも帝国軍人たちは彼に敬意を払ってきたようだ。また、李鍝公に対して「皇族」という言葉を用いている点にも注目すべきだろう。もちろん彼は皇族ではないのだが、このように王公族を「皇族」と表現している例は少なくない。

僕達の学校もコンクリートの本館は航空軍司令部に接収され、当時その長である皇族の李王殿下や、軍人、軍属の男女で学内は賑わっていた。

上記は、東京都中野区が平成5年(1993年)に発行した『平和への祈りを次代へ 中野区民戦争体験記録集』に収録されているものだ。「皇族の李王殿下」とは、先述の李王垠のことである。

アメリカ陸軍の輸送船でアメリカに渡ったのだが、船客の中には物理物理学者の仁科芳雄博士や、皇族の李王殿下などが留学生として同乗していたのを思い出す。

上記の「皇族の李王殿下」とは、李王垠と方子女王の間に生まれた李玖のことである。もちろん皇族でもなければ、すでに民間に下っていた昭和25年(1950年)の出来事なので「李王殿下」でもないのだが、単なる間違いとして片付けず、戦前日本社会を肌で知る者が旧王公族をどのような存在として捉えていたかを表す一端とみるべきであろう。

王公族は戦後、明治憲法体制の終焉とともにその歴史に幕を閉じることとなった。だが、臨時法制調査会の一員であった外務省条約局長・萩原徹は、彼らを新憲法第14条の禁止する「華族その他の貴族」と解釈するには若干の疑問があり、「皇族にしてしまうか、又は皇族に準じた地位を与えてもよいのではあるまいか」と考えていた(「王公族の殊遇について」)。

繰り返しになるが、彼ら王公族は本来、日本皇室とは関係がない一族だ。当初は国民の間でもおそらく違和感があったのだろうと推察するが、時間が解消してくれたのであろう。前項で「遠縁ゆえに広く国民に受け入れられないのは確かにありうる」と述べたが、こうした歴史が現にある以上、天皇の血を引く旧宮家が、遠縁だからといって受け入れられないはずはないと確信する次第である。

なお、王公族の社会的受容史は、旧宮家の復帰論のみならず、女系容認論に援用することも可能だろう。女系を介してすら皇室と全く繋がらない家系の擁立にさえ援用することができよう。その取り扱いにはくれぐれも厳重な注意が必要であることを申し添えておく。

【関連記事】

【参考文献】

・右田裕規「「皇室グラビア」と「御真影」 : 戦前期新聞雑誌における皇室写真の通時的分析」(京都大学大学院文学研究科行動文化学系社会学研究室『京都社会学年報』第9号、2001年)

・右田裕規「戦前期「大衆天皇制」の形成過程:近代天皇制における民間マスメディアの機能の再評価」(『ソシオロジ』47巻2号、2002年)

・右田裕規「戦前期「女性」の皇室観」(日本社会学会『社会学評論』55巻2号、2004年)

・浅見雅男『皇族誕生』(角川書店、2008年)

・茂木謙之介「アジア・太平洋戦争期新聞メディアにおける皇族表象:『朝日新聞』の図像を中心に」(国際日本学研究会『文化/批評』第4号、2012年)

・永井和「波多野敬直宮内大臣辞職顛末:一九二〇年の皇族会議」(立命館大学『立命館文學』第624号、2012年)

・新城道彦『朝鮮王公族――帝国日本の準皇族』(中公新書、2015年)

・森暢平「大正期における女性皇族像の転換――良子女王をめぐる検討」(成城大学文芸学部『成城文藝』第236号、2016年)

・紙屋牧子「最初期の「皇室映画」に関する考察:隠される/晒される「身体」」(日本映像学会『映像学』第100号、2018年)

・浅見雅男『もうひとつの天皇家 伏見宮』(ちくま文庫、2020年)

モチベーション維持・向上のために、ちょっとでも面白いとお感じになったらスキやフォローやシェアや投げ銭をしちくり~