LayerXさん向け新卒研修の内容を一部公開します

はじめに

先日、LayerXさんに新卒でご入社された方向けにビジネスパーソンとしての基本マインドセットをお伝えする研修を1日かけて実施しました。

EVeMはマネジメントトレーニングの会社ですのでサービスとして「新卒研修」を提供しているわけではないのですが、大変お世話になっている業界の友人である石黒さん(@takaya_i)からのご依頼ということもあり、LayerXさん限定ということで提供させていただきました。

サービスとして提供してはいないので他の会社さんではやれないのですが、本記事ではLayerXさんの許可をいただき、実施した内容の一部を公開させていただきます。今回は新卒の方向けにということで提供しましたが、内容としては新卒の方に限らず、全てのビジネスパーソンの方にお役に立てる内容になっていると思います。

スタートアップに新卒でご入社された方に、またそれに限らずで働く全ての方に、お役に立てればなと思います。

▼スタートアップ新卒合同入社式でのワークショップ内容も公開しています

”新卒”と呼ばないでくれ

本記事では誰に何を実施したのかわかりやすくご説明するために便宜上「"新卒"研修」と記載していますが、"新卒” ”新卒” ”新卒”と呼ばれるのは私自身は嫌でした。「新卒って呼ばないでくれ」といつも思ってました。

今でも社会人1年目の方を「新卒」と呼ぶことはしないでおこうというのが私のポリシーです。「社会人1年目の方」が、本当は正しい呼び方だなと思います。

「新卒」と呼ばれると、「そういうカテゴリの人」というレッテルを貼られているような気持ちになりました。自分の可能性を狭められてしまうような印象を受けました。「新卒だから」「新卒にしては」と何かにつけて「新卒」という言葉で呼ばれすぎると、自分が「新卒」という枠から飛び出た仕事が期待されていないような、果てにはそれができなくなってしまうような、そんな気持ちになりました。

もう15年も前の話になりますが、2009年に私がリクルートからDeNAに転職したのは「DeNAでは経験とか年次とかそういうの関係ないからさ、できる人により大きな仕事と責任が与えられるだけだから」と、当時DeNAの執行役員であり今でも最も尊敬するビジネスパーソンである柴田大介さん(現PRONI株式会社 代表取締役CEO)がおっしゃってくれたことが理由です。

柴田さんは当時20代で東証一部上場のDeNAの執行役員。柴田さん自身が柴田さんのお言葉の生き証人でした。

「そういう世界があるんだ」と天にも舞い上がる気持ちで、しかし同時にものすごい緊張感をもって入社したことを覚えています。そして柴田さんのお言葉に嘘はなく、DeNAで過ごした時間は最初から最後まで全くその通りでした。

スタートアップとは、経験とか年次とかが一切無効化されるというか、そこじゃなくて実力だけで勝負できる、厳しくも夢がある世界だと思うのです。

ですので、今回LayerXさんで新卒の方向け研修をやらせていただくときも、受講されるみなさんを「”新卒”扱い」はしないでおこうと決めてました。

私は社会人19年目で、受講されるみなさんは社会人1年目。そこには19年目の自分と1年目のみなさんがいるだけです。上から偉そうに語る会ではなく、ある意味ライバルでもある皆さんと切磋琢磨しようと臨みました。

40の基本マインドセット

ビジネスパーソンとして出すべきアウトカムは何なのか?まず自分の目先の成果はもちろん重要だと思います。そして、それに加えて、「より大きな成果を出し続ける」という継続的な自己成長も重要だと考えました。さらに、「自分だけではなくチームに貢献する」ことも重要だと考えます。

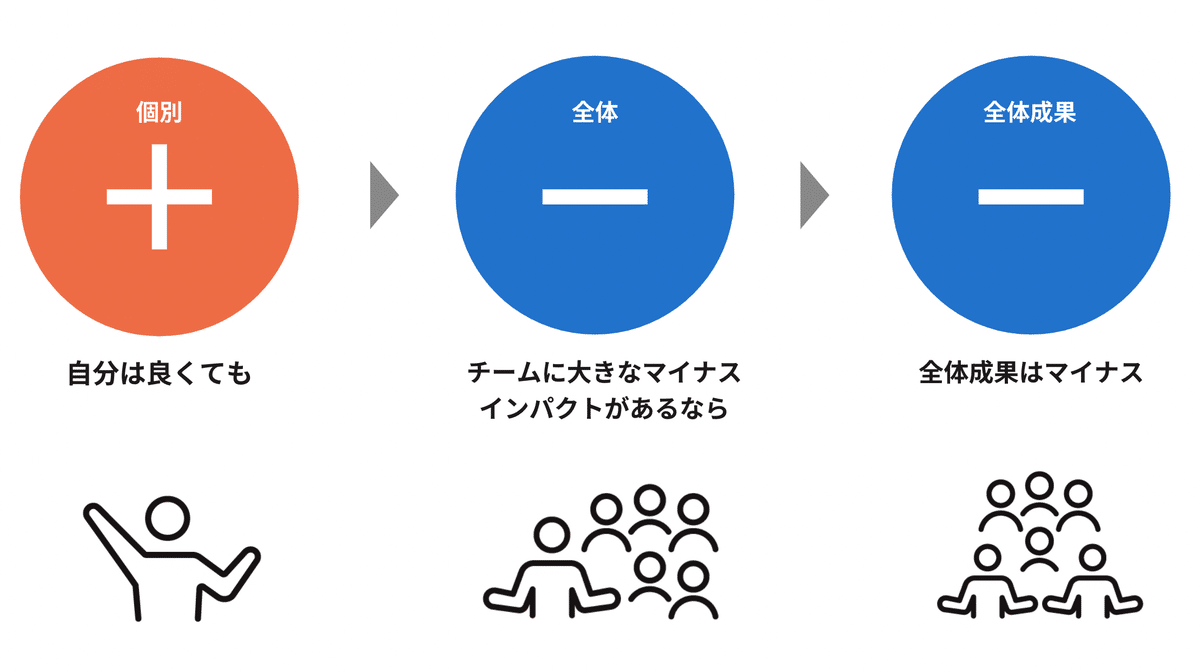

自分が成果を出していても、周囲の成果を下げるような言動や振る舞いをしてしまい、自分の成果(+)周囲の成果(ー)=結果はマイナスとなってしまっては、その人は残すべきアウトカムを残したとは言えません。これではいくら自分が成果を出したとはいえ、本当の意味で会社に貢献できているとは言えないはずです。まず、この前提をお伝えしました。

その上で、上記のアウトカムを実現するために必要なマインドセットを40個、お伝えしました。

▼40個のリスト

すべてをこの記事でお伝えすることはできないのですが、その一部をご紹介します。

【自分*成果】貢献モデル

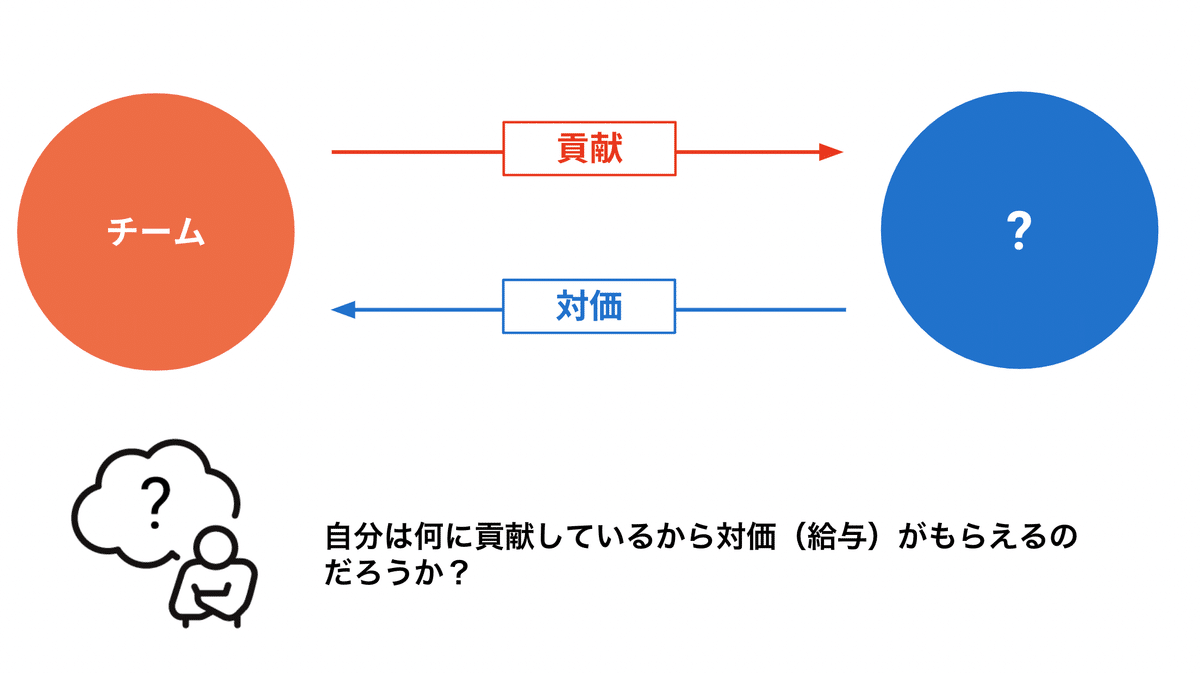

自分が所属しているチームは誰にどんな貢献をしているのでしょうか?その貢献の対価がチームの給与であり、自分の給与になります。

チームは、そのチームに所属している自分は、誰にどのような貢献をしているのか?それが言語化できれば、その貢献を強化し会社が得る対価を増やすという本質的なことに向かう、筋が良いアクションが生み出せます。

ビジネスの基本ではありますが、なかなか言語化できていない方も多いのではないでしょうか?

たとえば上記のようなものになります。

直接的にユーザーや顧客にサービスを提供する部門はもちろんのこと、HRや経営企画、コーポレートなど間接部門(A)であったとしても社内に貢献先(B)があります。Bが最終的に顧客に貢献をすることでその対価を得て、Bが得た対価の一部をAが貰っています。

どんな部門も最終的には誰かに何かを提供し、稼ぎ、その対価を給与として得ています。

自分が所属するチームの貢献モデルを理解すれば、自分はどのような仕事が求められているのか、わざわざ説明されなくとも理解でき、筋が良いアクションを自ら生み出すことができます。

【自分*成果】行動→成果

行動がインプットで、成果がアウトプットです。

求められている成果は今出せていますでしょうか?あるいは、これから出せそうでしょうか?この質問にNOがつくなら、今すぐ行動を変える必要があります。

なぜなら、成果というアウトプットは行動というインプットから生まれるからです。

「成果が出せそうにない時に、昨日と同じ行動をしていないか?」

これは、急成長を求め野心的な目標を設定しているスタートアップでは非常に重要な問いになります。

正解がないスタートアップの業務においては、

「求められている成果は今出せていますでしょうか?あるいは、これから出せそうでしょうか?」という問いには「NO」が付くことが多いと思います。

NOがつくならば、行動を変える必要があるのです。昨日も今日も明日も同じことを漫然と続けるだけでは、求められている成果は出せないでしょう。

【自分*成長】Willの見つけ方

「自分は本当は何がしたいのか?」社会人1年目の方に限らず、日々の業務を行なっている中でこのような迷いが生じる方はとても多いのではないでしょうか?私も社会人19年目にしてのもこのような迷いが生じることはあります。

その時に、自分のやりたいこと(Will)をどのように発見していけば良いのでしょうか?絶対にこうすれば見つかる!というフレームワークは当然なく、人生をかけて見つけていくような壮大な問いではあるのですが、1つのヒントとして、「今目の前の仕事に全力を注いでみる」という方法はあると思います。

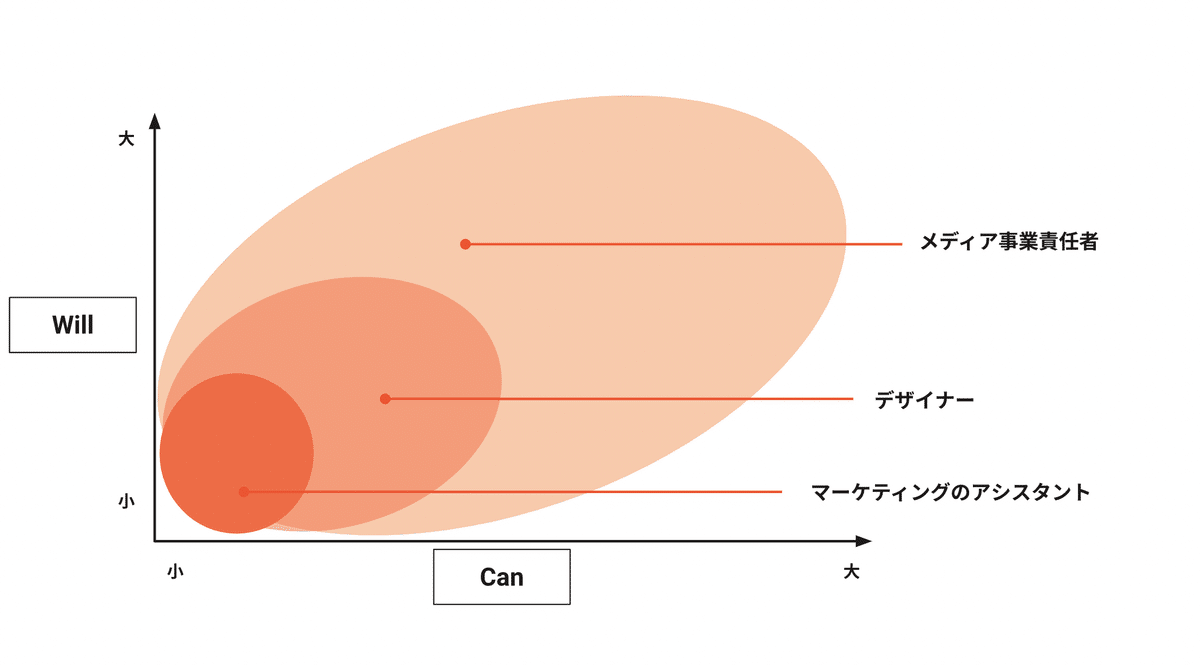

今目の前の仕事に全力で取り組めばスキルが上がります。スキルが上がれば、自分が"できる"と実感を持って想像できる範囲が大きくなります。

できるという実感がないことは、なかなか想像もできません。

その想像範囲は、「自分のやりたいことが眠っている池」のようなイメージで、できると実感を持って想像できる範囲が大きくなるということは、その池が大きくなるようなことだと思います。

今自分が持っている小さな池の中でやりたいことを探そうと躍起になって探して見つからないのであれば、できると実感できることを増やし想像の池を大きくしてみる、そして大きくなった池で探してみるとやりたいことが見つかることがあります。

社会人5年目で、今回一緒に研修を企画・設計したEVeMのデザイナー山口さん(@wakayamaguchi)から実体験を話すようなセッションもありました。

山口さんの場合、EVeMに来て初めて取り組んだ業務はマーケティング業務のアシスタントでした。その業務が本当にやりたいのかどうか悩みながらも真剣に取り組む中で、ウェビナーの内容をグラフィックレコーディングにしてSNSでシェアをすると良いのではと着想し、未経験ながらグラレコに自らチャレンジします。

この業務を通じて自分で何かをデザインすることの楽しさを知り、デザイナーをやりたいというWillが芽生えました。その後、普段の努力が認められデザイナーに転向することになりました。

現在はマーケティング業務時代に培ったライティング力とデザイナーとしてのスキルを掛け合わせ、新規で開発しているメディアの責任者として活躍しています。

【自分*成長】時間有限発想

「深夜までやればいいか」「土日にやればいいか」という発想で平日も遅くまで、さらには休日も、仕事をするというのは喜ばしいことなのでしょうか?

今のご時世が、とかそういう理由はもちろんあるのですが、そういう理由とは別に、その人が成長し続けるためにもこの発想はよくないと思います。

時間が無限にあると発想して仕事をする人は、時間あたりの生産性をあげようとしません。時間が無限にあるのですから生産性を上げる理由もないのです。このような人は時間あたりの生産性が上がらないので、いつまで経ってもこなせる仕事の総量や質を上げることができません。

一方、時間は有限であると認識して仕事をする人は、限られた時間でアウトプットを出そうとチャレンジする中でその生産性をどんどん上げて行きます。時間あたりの生産性が上がれば、こなせる仕事の総量を増やせたり、質にとことんこだわれたりすることができ、担当できる業務の難易度をどんどん上げられます。担当できる業務の難易度が上がれば等級が上がり、職責が大きくなり、自分が会社や社会に残せるインパクトも、そして給与も上がります。

そして何より、時間が無限にあると発想して仕事をする人は、スタートアップにおいてとても重要なスキルである「今重要なことは何かを見極める力」が一向につきません。時間が無限にあるのですから重要事項を見極める必要もないのです。「全部やる」で良いのです。

このような人は、重要なことを見極めそこに少ないリソースをフォーカスさせようと動くスタートアップにおいて、チームでのコラボレーションにも不調をきたします。チームの中で活躍することができず、とても苦労することになります。

【チーム*成果・成長】視座の向上

チームに対して自分の意見を述べることは非常に重要です。しかし、自分の業務を超えたチーム全体に貢献できる意見など思いつきません、という方もいるのではないでしょうか。

その場合は、チーム全体を見る立場である社長や部長などマネージャーの視座に立つことで有益な意見が出せます。

では、その視座に立つにはどうすれば良いでしょうか?社長や部長の席に座って目を瞑って想像して・・・では、残念ながらその視座は想像できません。

組織図上の階層の差分は、「権限の差分」とも言えます。権限の差分を言語化して認識できれば、その視座に立った思考を巡らせることができます。

「社長や部長は自分と違い何を決められるのか」その権限を書き出してみてください。そしてそれをじっくり読んでください。そうすると、その権限をもし自分が持っているならばチームをどうするのか?と考えられるようになり、チームに対する自分なりの意見が思い浮かびます。

それが、「社長や部長の視座で考える」という行為そのものです。

「ああ、なるほどそういう立場なのか」と実感をもって想像することができ、その視座に立って思考でき、チームに対する意見が出てくるようになります。

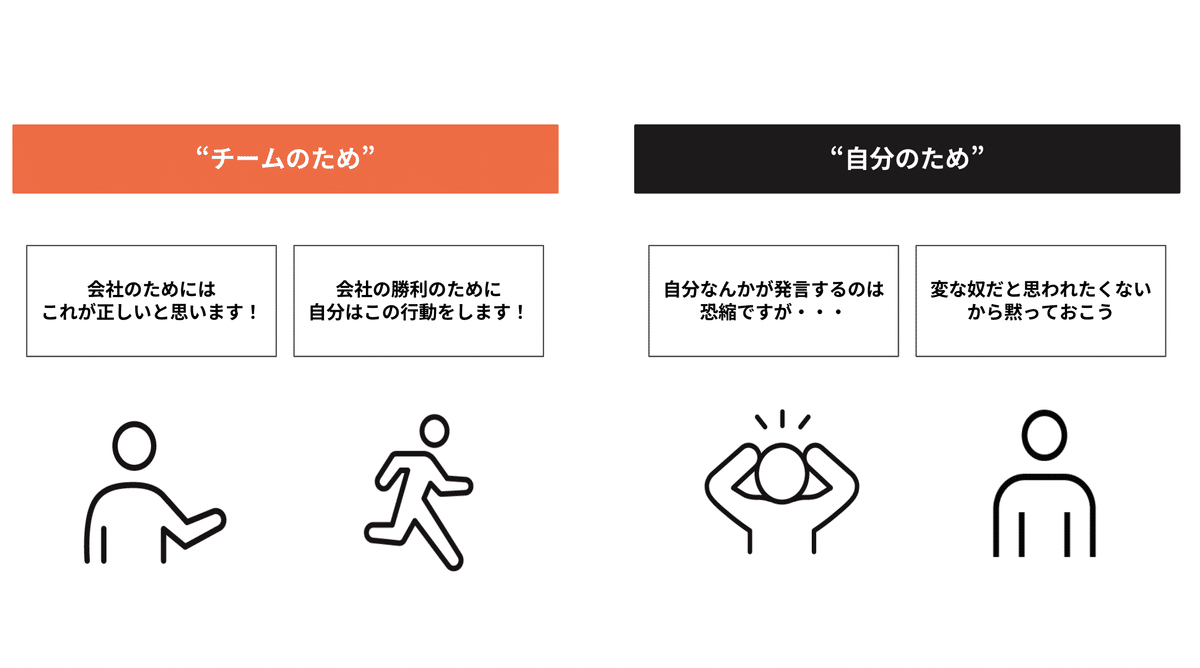

そのようにして述べたい意見が自分の中で仮に生まれたとしても、「まだこの会社で胸を張れる成果残してないからな」と思い、発言を控えてしまう方もいるしれません。

発言を控えるその行為は誰のためでしょうか?厳しいようですが、それは、”自分のため”ではないでしょうか。

「成果を残していない身で発言するなんて恥ずかしいから控えよう」

「成果を残していない身なので周囲から冷たい目で見られるかもしれないから控えよう」

などそれらすべて”自分のため”の行為でしょう。

意見が有益であればチームにはプラスの影響がありますし、有益でないならばチームは特に変化しない、プラスでもマイナスでもない。そう考えると、意見を述べることはチームに対しメリットしかないと思います。

どんな意見でもチームのためになると思うならば発言する。恥ずかしい、周囲の目が気になる、そんな自分の気持ちを乗り越えて発言する。それが”会社のため”なんだと思います。

言うは易し行うは難しですが、まずは”チームのため”と思うことから始めると良いと思います。

さいごに:マネージャーの方へ

本業として行っているマネジメントトレーニングを通じてマネージャーにとって大事なこととはなんだろうと考えます。色々とあるのですが、大事なことの1つに「メンバーを幼い人扱いしない」ということはあると思います。

メンバーは幼いのであれもこれもやってあげなければできないのだ、そういう気持ちでマネジメントに臨めばメンバーもそのような行動になってしまいます。メンバーを”幼く”してしまっているのはマネージャーの方ではないかと思うことがよくあります。立派な1人のビジネスパーソンであるという前提で接すれば、幼い行動には走らないはずです。

前述した柴田さんは厳しい上司でしたが、柴田さんに幼い人扱いされたことは一度もありません。柴田さんからは常に、「あなたは自立したビジネスパーソンだよね」というスタンスを強く感じていました。だから、自立したビジネスパーソンとしてなんとかしなければと自分が奮起して頑張れたのだと思います。

社会人1年目の方のマネジメントを担当するマネージャーの方にはぜひ、メンバーを「幼い人扱い」することなく、1人の自立したビジネスパーソンであるという前提で接するということを心掛けて欲しいなと思います。

\PR:マネジメントスクール&コミュニティ「Emo」受講生募集中/

EVeMでは、マネジメントを社外のマネージャー仲間と体系的に学ぶスクールを運営しております。EVeMのマネジメントトレーナーによる無料体験会や1on1相談も随時開催しておりますので、ご興味ある方はぜひいらしてください!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?