今日のジャズ: 1月19日、1957年@ロサンゼルス

Jan. 19, 1957 “Star Eyes”

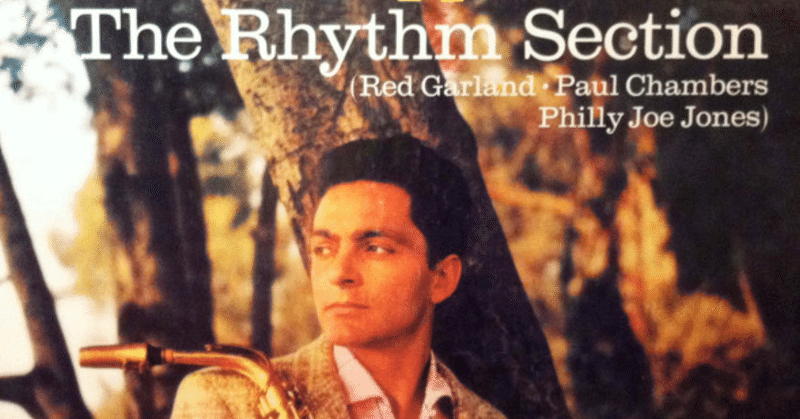

by Art Pepper, Red Garland, Paul Chambers & Philly Joe Jones at Contemporary’s Studio, LA for Contemporary (Art Pepper MEETS THE RHYTHM SECTION)

西海岸拠点のレーベル、コンテンポラリーらしさが満載の名演奏名録音の歴史的名盤。アルトサックスのアートペッパーが、当時のマイルスバンドの伴奏者を従えて、一世一代レベルの演奏を展開、それが高音質に捉えられた奇跡的な一枚。

アルバム名にある”The Rhythm Section”の、”The”で、「あのマイルスのバンドの」という意味を暗示する程、誰しもが認知する当時最高峰のリズムセクションが、マイルスの神経質な統制から解放され、西海岸の開放感に溢れる環境で、伸び伸びとした演奏を展開するという好条件が揃い、若きアートペッパーも臆する事なく舞い上がるかのように歌心に溢れるメロディーを繰り出す。

同年のマイルス作品の同リズムセクションと比較すると、リーダーシップのあり方、レーベルのポリシーの特徴が良く理解できる。

1:29からの「ガシー」三連発、2:05からのまな板を徐々に大きく叩くようなフィルインに象徴されるようにフィリージョージョーンズのタイトで溌剌としたドラミングが、このキレの良い演奏の源泉にある。

ポールチェンバースのベースが、特にソロの弓引きが中音太めのブルーノート調とは異なりクリアにフラットに捉えられていているので名手の演奏の新たな発見がある。

曲はミュージカルコメディー映画の挿入歌で、チャーリーパーカーが取り上げてからスタンダード化していった。因みにこのドンレイとジーンデポールのコンビによるスタンダード曲には、以下の”You Don’t Know What Love Is”もある。

録音はステレオ化初期ということもあってか、右にペッパーのアルトサックス、左にリズムセクションと明確に分けられているので、それぞれを右と左に絞って単独で聞いてみると、面白い。

この作品前後のThe Rhythm Sectionとマイルスによる演奏がこちら。本曲と比較するとマイルスの統制力と緊張感の凄み、それから時系列的に音楽の成熟と進化が理解出来る。

本アルバムは、背筋を伸ばして、耳とオーディオの調子を定点観測的に確かめる上で、お正月休みに新年を迎えるという儀式的に良く聴くアルバム。フレッシュな演奏とサウンドから、初心忘るべからず、という事を思い起こしてくれる作品でもある。

最後に、コンテンポラリーレーベルによる1957年録音の西海岸録音の名作は、こちらもお楽しみください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?