建築/アーキテクチャー

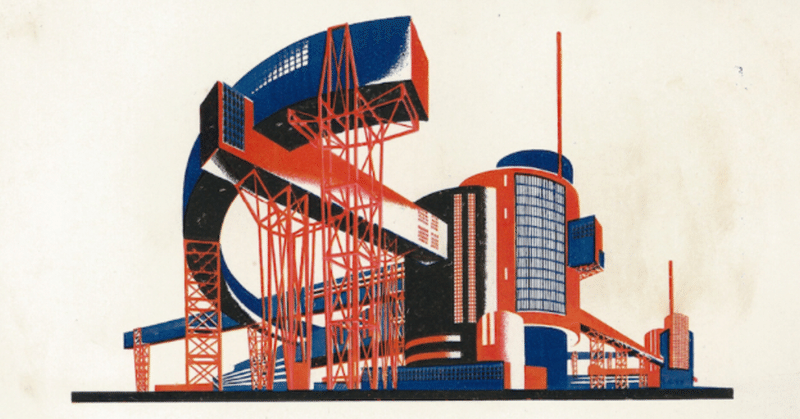

埼玉近代美術館でみてきたインポッシブルアーキテクチャー展のときにミュージアムショップで買った磯崎新の「日本建築思想史」が面白い。面白いのだけど、情報密度が濃すぎて、なかなか先に進めない。

やはり学校の歴史の授業では一年の終わりに「じゃあ、あとは教科書読んどいて」で特に後半をすっ飛ばされてしまいがちな近代と現代の結び目部分の歴史というのが、今ひとつ頭の中で整理されてないせいだろうなーと思う。出てくるキーワードひとつひとつにうっすら見覚えはあり、ぼんやりとした知識やイメージもあるのだか、それを他人に説明できるレベルで歴史の中に位置付けられるか、というと甚だ疑問。

その点、ハイパーインテリ建築家の磯崎新は、さすがの明晰さで1920年代からの日本の建築思想の100年史を、それこそ建築物をつくるみたいに分析・構造化して見せてくれる。でも話の展開が速くて追いつけない。久々に大学生になって、偉い先生の特別講義を必死で聴いてる気分。

死ぬまでにとりあえず全都道府県一度は行ってみよう、と数年前に思い立ってから、日本のあちこちを旅してみているのだけれど、旅先では文化財指定された建物や、東京ならもうとっくに壊されてるな、という感じの大正〜昭和のレトロな建築物なんかを見ることが多く、建築の勉強したらもっと面白そうだな、と思って去年こんな本を買った。ツイッターでフォローしている建築家の方に教えてもらったやつ。

「近代建築史入門」(森北出版)

建築科の学生さんが教科書として使う本らしく、全く色気がない入門書だけど、近代建築のベーシックな知識を時系列順に学ぶことができるので、磯崎新が「そんなの常識」とばかりにスラスラ語り飛ばしてるなんだかわからない話は、こっちを参照したりネット検索しながら読んでいる。これ、読書じゃなくてお勉強だ。でも楽しい。

40過ぎて脳が衰えてくると、新しいことを学習するのにも若い頃に比べてやたらと時間がかかり、仕事上の新しい技術の習得なんかも「時間かけてやってもどうせ使いものにならない…」と億劫になってしまいがちなんだけど、人間「好き」とか「面白い」とかのモチベーションがあれば、文句も言わずに勉強するんだなぁ…というのを実感してる。究極的には好き嫌いの問題でしかないのだ。

それにしても、私は「建築」の中で暮らし、働き、移動しているというのに、建築のことをほとんど知らないのだなぁ…と思う。「建築」という日本語が実は「アーキテクチャー」の翻訳として創られた言葉で、生まれてせいぜい1世紀程度の新しい言葉だなんてこの本を読むまで知らなかった。

ちなみに、この新知識はすごく腑に落ちた。アーキテクチャー、と言われたほうがむしろ「建築とはなんぞや」というところがわかりやすいと思う。

アーキテクチャー(architecture)という言葉は、ローマ時代の建築理論書「De Architectura」が語源で、この本を書いたウィトルウィウスは【良い建築は「用」「強」「美」の三要素を満たす】と説く。つまり理想的な建築とは機能的で、堅牢で、美しいものだ、ということ。

哲学的だけど納得感がある。アーキテクチャーという語は最近ではIT用語として、コンピューターシステムの基本構造とか設計思想の意味で使われることが多いけど、外食チェーンにおける「早い、安い、美味い」が正義であるように、「動作要件を満たし、負荷に強く長持ちし、処理は見た目からしてスマートで美しい(動作要件に対するひとつひとつの処理の意味が明確でごちゃついていない)」システムが正義とされるのは、理想の建築と同じだ。

ついでに言えば、「アーキテクチャー」という用語が普段使われない営みであっても、大抵の人間の実用的な“仕事”の理想形は、理想的な建築/アーキテクチャーの3要件「機能性、堅牢性、美」に裏打ちされているものだ。

「美」の基準をどこに置くかによって同じジャンルの仕事でもアウトプットは微妙に異なるし、アートやファッションの世界では敢えて「機能性」や「堅牢性」を犠牲にしつつ「美」を追求した作品も生まれる。正三角の理想形を念頭に置いた上でバランスを崩してみることが、仕事の上での「個性」に繋がるのだろう。

美術史が証明しているように「美」の基準は時代によって移り変わる社会的なものなので、建築にも時代の移り変わりとともに新しいムーブメントが起きる。そして建築は(屋内で鑑賞する多くの美術品と異なり)人が暮らす場所に直接目に触れる形で置かれるので、その存在じたいが(人の日常を侵食するある種の暴力的存在として)社会的メッセージをもって人の価値観を変容させたり、建築の内外にいる人の動きを変化させることによってコミュニティや社会のあり方まで作り変えることが出来てしまうという点が面白い。ピラミッドやベルリンの壁から瀬戸大橋や団地の中庭まで、例はあちこちにある。

こんな風に考えると「建築」や「設計思想」というものは、技術の進歩に止まらない哲学的なオリエンテーションなしには理想的なものになり得ないのだ、ということがわかる。どういう建築物が作られるか、ということは、我々が暮らす社会を未来に向けどう設計するか、という思想の問題だし、我々の現在が何ものによって支配されているか、という政治の問題でもあるわけだ。

こういう観点からさまざまな町で起きている道路や橋の建設計画、大規模な駅前再開発事業なんかを見てみれば、「馴染みの風景が消えてしまう」という感傷的な拒否感に囚われると見逃してしまう思想の冒険や社会的な葛藤がたくさん隠れているんだろうなと思う。

私は個人的には人類の進化を(わりと楽観的に)信じてるほうなので、都市や社会は変容しながら進化していくほうが「過去のアーキテクチャー」にしがみついているより合理的かつ楽しい、と思っている。ので、新しい建築物に詰まった「人々の未来」にワクワクしたいし、少し昔の建物や町並みに見られる「ふるい未来」がどんな思想から生まれたのか、何故古びていったのか、ということも知りたいなと思う。

エッフェル塔が建てられたとき、パリジャンの多くはそれこそ蛇蝎のごとくこの塔を嫌ってメディアにも批判が溢れたものだったが、今ではパリのシンボルだ。けれどこの塔もやがて古びる。100年後はどうか。私はその頃にはもう生きてないけど、そのスケール感の大きさが、建築の魅力なのだなぁ…と思う。

磯崎新以外の建築思想家の本も理解できるようになって、人類史を建築の観点から見直してみたいな。久々にベンヤミンも読みたくなった。新たな水脈を見つけた感じで、物好き心がときめいている。

*****

以下余談。

私はもともと橋とか塔、ダムみたいな自然の中の巨大建造物がすごく好きなんだけど、こういう建造物はどれも目的を持ち、長く利用される想定で堅牢に作られていて、しかも美しい。特に鉄塔を下から見上げたときのトラス構造の美しさには、なんかもう単純に萌える。

これは下から見上げた鉄塔。たしか成城あたりの住宅街に、普通に真下に入れる鉄塔があったので撮った(柵を超えたりはしてないよ!念のため)。東京タワーなんかも私は真下から見上げるのが好き。とても美しいので、観光で行かれた方は是非、足元から見上げてみて欲しいのです。

#建築 #磯崎新 #日本建築思想史 #アーキテクチャー #美術 #本 #鉄塔 #コンテンツ会議

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?