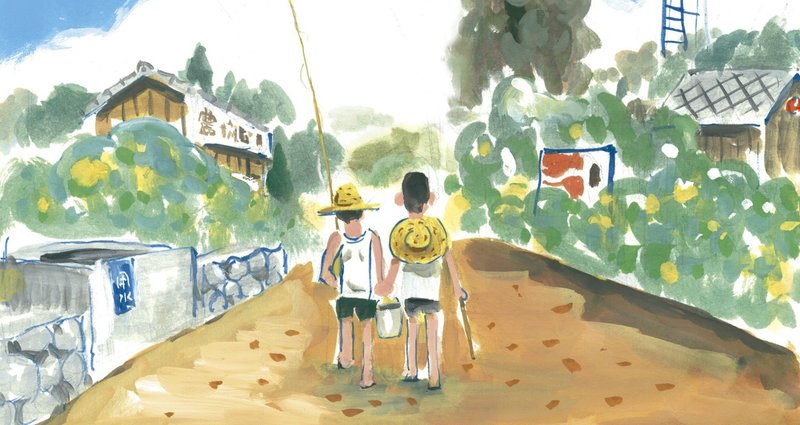

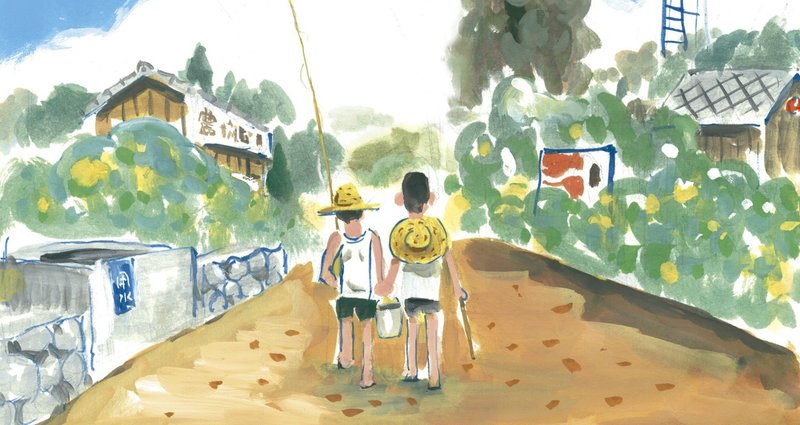

「赤い看板」昭和からの絵手紙

僕の昭和スケッチ番外短編集5

「赤い看板」

(一)銭湯にて

その昔、銭湯の湯は今時の湯より格段に深く、子供ならゆうに潜って遊べる程だった。町内の子供らが銭湯で一緒になろうものなら、それはもう大騒ぎとなったものだ。 木の桶を浮き輪代わりにしてばしゃばしゃと泳いぐ、 互いに湯を掛け合う…、その挙げ句大人達に一括されてすごすごと湯から出る…そんな風だった。その大人達というのは、たいていは町内の顔見知りのおじさんたちだったが、時には見知らぬ老人だったりもする。 それが、昭和とい