『不動智神妙録』秘伝の神髄:7

今回が山場になるが、これまでの心の置き所の具体的な用法になる。

具体的な場面を想像する必要があり前回慈国が詩歌を詠んだところが重要になる。

慈国は自然の中で花紅葉を見て詩歌を詠んだが大覚禅師は命を取られんとする場面である。

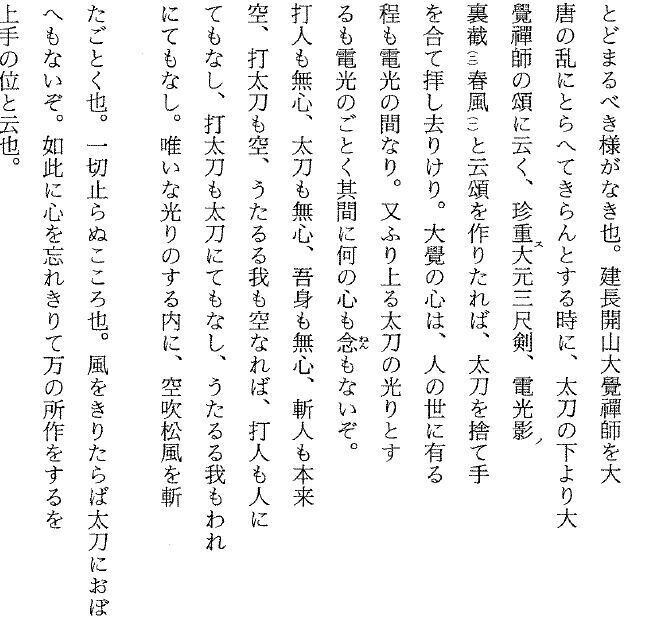

「建長関山大覚禅師を大唐の乱にとらへてきらんとする時に、

太刀の下より大覚禅師の頒に云く、珍重大元三尺剣、電光影裏載春風と云頒を作りたれば、太刀を捨て手を合て拝し去りけり。

大覚の心は、人の世に有る程も電光の間なり。

又ふり上る太刀の光りとするも電光のごとく其間に何の心も念もないぞ。」

大覚禅師とは今の中国に生まれ13歳で出家して仏門に入りし、1246年33歳のとき日本に入国。

1253年北条時頼の時代に鎌倉に建長寺が創建され開祖となる。

その大覚禅師が自国に居た時大唐の乱にあいほかの僧たちは逃げ迷いますが一人座禅三昧で安座していた。

そこへ兵士が大覚禅師をとらえ第一の威嚇が始まったが大覚禅師はどうじません。

動じない大覚禅師を見て首へ太刀を当て大声を上げ第二の威嚇を放っても大覚禅師はどうじません。

ただそれだけではなく、「電光影裏斬春風」という偈を作ったのである。

そこで誰に向かって偈を作ったのか実は大覚禅師は兵に向かって唱えたのでは無いのである。

前回一心不乱に誓うといっても誰に誓うのか自己に言い聞かすことである、だから唱えることであるという。

といいましたが、声に出して唱えたのでは無いのです、兵士が「電光影裏斬春風」という偈を聞いて即座に理解できるとは考えられないからである。

「頒を作りたれば」と書かれておりどこにも声を出して唱えたとは書かれていないのである。

その理由は次に出てくる「心を放つ」手段だったのである。

「打人も無心、太刀も無心、我身も無心、斬る人も本来空、

打太刀も空、うたるる我も空なれば、打人も人にてもなし、

打太刀も太刀にでもなし、うたるる我もわれにてもなし。

唯いな光りのする内に、空吹松風を斬たごとく也。

一切止らぬこころ也。風をきりたらば太刀におぽへもないぞ。

如此に心を忘れきりて万の所作をするを上手の位と云也。」

この箇所はほとんど無視して構わないところである。

六行目の「心を忘れきりて万の所作をする」だけを理解出来れば用はすむのである。

この箇所を生死を恐れない老師が自由に斬りたければ斬れと叫んででもいるように解説している人もいるが、大覚禅師も恐ろしいのである。

大覚禅師も人間であれば恐ろしことは恐ろしいのであるが恐ろしいがゆえに「心を放つ」て「電光影裏斬春風」という偈を作ったのである。

「心を放つ」とは放心とか上の空という意味であり魂の居ぬことをさし、「うたるる我もわれにてもなし。」ということになる。

「如此に心を忘れきりて万の所作をするを上手の位と云也。」とは「電光影裏斬春風」という偈を作っていて目の前の兵士を忘れきっていることをいう。

それほど恐ろしい絶体絶命だから放心して魂が居ぬ状態だったのである。

魔術ではなく人間が本来もっている動物的本能である。

動物では擬死といい死を装うことで敵の攻撃を避ける方法である。

動物にとって動かないと言うことは目立たないということである。

人間にとっては兵士の目の前から消えることである。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました。

『不動智神妙録』秘伝の神髄:8へ続く

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?