仕事を休んでストーンズを観よう。

ザ・ハイロウズ=『Kid A』論。これは田中宗一郎の見立て。いつかこのテーマで書いてみたいと言っていたが、今のところは手付かずのままみたい。もし書かれていたら「むき身の本質的な表現を求めたがるファンやメディアから身を守るためのシェルター」としての両者を比較分析したのではと思う。

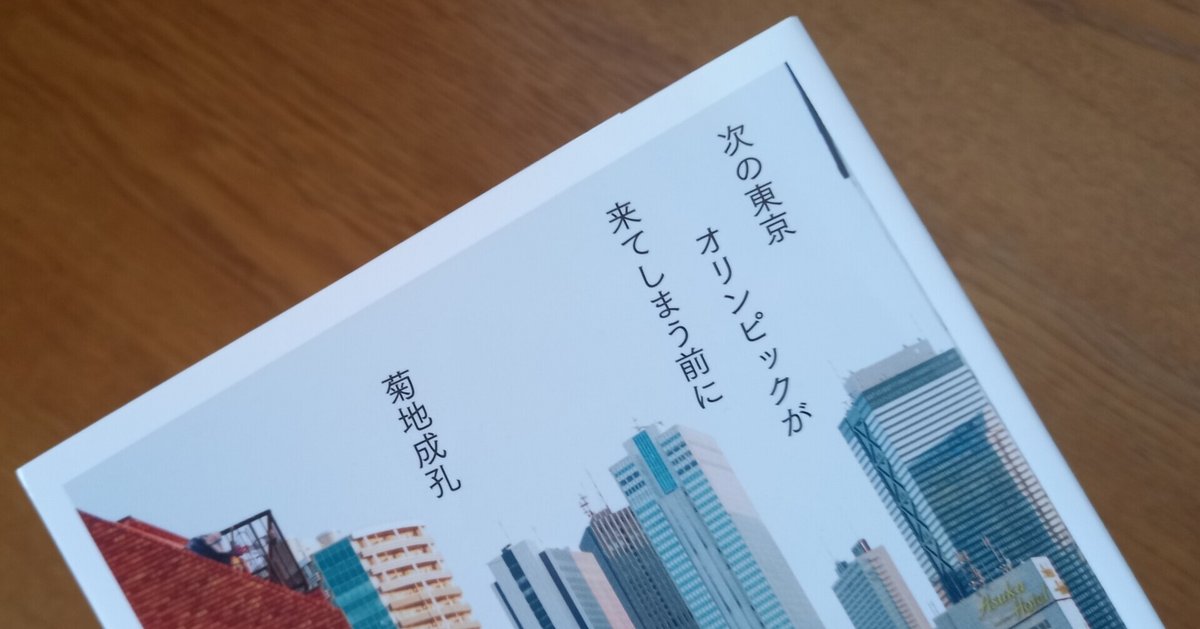

『僕たちの嘘と真実』のなかで、振付師のTAKAHIROは、欅坂46の存在を「背負い人」と表現する。ドームに響き渡る熱狂的な歓声を一身に受け止めるメンバー。ほかの48グループのドキュメンタリーと同じく、ステージ袖で抱きあったり、うずくまったりする。その彼女たちは平手友梨奈を崇めるようにしてすがりつく。〈過剰に期待をかけられた子供の精神状態は虐待されている状態に近い〉。これは菊地成孔のコラム集(面白い「フェミニズム論」論が読める)からの引用。

彼女の天才性は冒頭の「ガラスを割れ!」で見せたアドリブのダンスからして明らかだし、松田青子にすぐれた欅坂論とも二次創作ともいえるフェミニズム小説『持続可能な魂の利用』を書かせた。「平手が何を考えているのか、わたしたちにはわからない」と誰かが言う。脱退したメンバーのインタビューシーンは用意されていないから、観客にも平手の想いはわからない。MVの撮影シーンでもひとり無口で佇んでいた。等分のことばを交換できない関係の不幸について三田格が書いたのは、確かSTUDIO VOICEだ。脱退を決意した平手を泣きながら引き止めようとするメンバーに、平手が消え入りそうな声で問いかける。「欅坂やってて楽しいですか?」。たとえば、甲本ヒロトやトム・ヨークと同じく、カリスマとしてのパブリックイメージに苦しんだ椎名林檎にとって、東京事変は、一旦、自らを孤高の頂から平地に降ろすために必要な装置だったのだと思う。いちミュージシャンとして呼吸を整えるための腕利き揃いのバンド。亀田誠治や伊澤一葉、長岡亮介の作曲能力はいずれも高く、ジャンルレスだ。

周庭が心の支えにしているという「不協和音」はほとんど悲鳴のようで、実質的なスワンソングだろう。いつの間にか、空中分解寸前の、後戻りのできないところまで歩みを進めてしまって疲れきった彼女たちの戸惑いや悲しみが込められたダンスとヴォーカルには胸を打たれる。タワレコでの、デビューシングルの特設コーナーを目の当たりにして無邪気にはしゃいだ姿は遠い過去のものになってしまった。あまりにも残酷なコントラスト。監督・高橋栄樹の構成力には脂がのりきっていて、約束された悲劇を見る思いだ。

歴史にIfは無いとはいえ、秋元康は何をどうしたら欅坂の終わりを回避できたんだろう?プロデューサーがいてこそのアイドルグループの限界であったのかもしれない。いつか雑誌のインタビューで、事務所はウチらのだから、ストーンズの日本ツアーに合わせて仕事は全部オフにするんだと楽しそうにしゃべっていたヒロトとマーシーを思い出した。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?