Return to Sender vol.15 | Oikotie

石本藤雄さんが数多く手掛けたデザインの中で、木々や草花がモチーフとなっているテキスタイルのファンは多いのではないでしょうか。

エディターのミズモトアキラさんとMustakivi・黒川による連載Return to Sender。今回のテーマは、石本藤雄さんがマリメッコ社で手がけたデザイン「Oikotie(オイコティエ)/近道」です。「近道」と名がつくことで、茂みを掻き分ける音、進む人の息遣いが聞こえてきそうだと思いませんか。

普段、歩く道はショートカットしても、近づきたいと思うものには、遠回りしてでも読み解き味わうことを厭わない、そんな二人の「近道」にまつわるエッセイと解説をどうぞご覧ください。

Oikotie

Text by Akira Mizumoto

愛媛が生んだ俳人、正岡子規が詠んだ句にこういうものがある。

稻刈て 近道もどる 牛のむれ

農作業に駆り出されていた牛たちも稲刈りが終われば、わざわざ野良道を通らずとも、田んぼを突っ切って小屋まで戻れるようになった───こんな解釈でいいのだろうか。極端に遅い足取りのことを牛歩と言うけれど、そんなのんびりした牛でさえ、近道の魔力には勝てないみたいだ。

牛だけでなく人間だって近道が大好き。自宅から最寄り駅までのルート上に、地図には載っていない近道を見つけたりすると、誰だってうれしくなる。スマホに入っている地図アプリのおかげで、初めて行く場所でも迷わずに行けるようになったが、そんなときだってぼくらが検索するのはいつだって近道だ。

そうした物理的な移動だけでなく、合格への近道、上達への近道、デビューへの近道、痩せるための近道……といった具合に、成功への最短距離を教えることは商売になる。楽してショートカットできるならお金を払ってもよい、と考える人がそれほど多いということだ。「苦労は買ってでもせよ」という諺にならって「サクセスへの"遠回り"を教えます」を謳い文句にビジネスするのは、コントやギャグ漫画の世界の中だけなのだ。

いっぽう「うちは三代前からリッチな家系でお金に苦労したことないまま、現在はシンガポール暮らしです」とか「偶然できちゃったんスよね。なにが成功の理由だか、自分でもさっぱりわかりません」なんて人もいる。実のところ、成功者にはそっちのタイプが大半じゃないかという気もする。

でも、成功を贏ち得るためにひたむきに努力し、けっしてズルや近道をしなかった───そんな苦労話が好きな人は多い。それなのに、いざ自分の番が回ってくると、どこかに近道はないのかと探しはじめる。そういう矛盾した生き物なのだな、人間は。

***

「ミズモトさんがSNSでこないだ褒めていたあの映画、わたしも観たんですけど、さっぱり意味がわからなかったんです。どうおもしろかったのか教えてくれませんか?」と訊かれることがある。こういう質問は、世の中を忙しく駆け回っている人には投げかけられることなんてないはずで、ぼくが周囲から暇だと思われている証拠だ。「暇」をリソースにして、映画や音楽、読んだ本についていろいろ考えたり書いたりすることが生業になっているのだから、あながち間違ってないけれどね。

まあ、せっかく質問されたなら、期待に応えたいと思う。それが魅力的な異性だったりすると、こちらも余計に熱が入る。ただ、いくら丁寧に説明しても、それはあくまでぼくの流儀であり、どれだけ微に入り細に入り伝えようと、本当に相手に伝わってるかどうかは神のみぞ知る。

そもそも、ぼくが評価の核(コア)だと考えたポイント、またそこに至る思考のプロセスは、第三者にとってかならずしも理解の近道ではない。出発点と目的地だって人それぞれだろう。知識や経験といったオプション装備もぜんぜん違う。ぼくが余計なことを言ったばっかりにかえって興味を失って、作品との出会いを台無しにしてしまうことだってある。

ただ、どんな人にも理屈抜きで伝わり、同じシーンで感動できる作品が素晴らしいとはかぎらない。そもそも、そんな作品はこの世に存在するのだろうか。ジェットコースターは一本のレールの上を走り、たくさんの人が同時に楽しめるアトラクションだけど、前方の席か後方の席か、誰が横に座っていたか、腹ペコだったか満腹か───そんなディティールが影響して、楽しかったり、つまらなかったりする。それと同じことだ。

だからいくら説明してもムダなんだよ、とクールに切り捨てればかっこいいかもしれないけれど、もともと少ない友だちがますます減ってしまうのは悲しいし、伝える努力だけは惜しまないようにしている。

でも、心のどこかではこう考えているのだ───教えてもらわないとわからないことって、教えてもらってもわからないだろうね、と(無論これは自分への戒めの言葉でもある)。

2002年、映画評論家の町山智浩さんが『〈映画の見方〉がわかる本』という映画解説書を上梓した。帯に〈わからない映画がわかり始める、隠された事実の数々。〉と書いてある。雑誌『映画秘宝』の連載をまとめた本で、発売日に購入して、興奮しながら読んだ。

町山さんは「わからない映画」はなぜわからないのか、と題するまえがきにこう書いている。

「映画なんてどんな見方をしようとオレの勝手だ」

そう言う人もいるでしょう。たしかにその通り。でも、映画や音楽や絵画は、人間が作るものである以上、作品の表面に直接は描かれない作者の意図、もしくは作品の背景が必ず存在するのです。(中略)

もちろん、作者の意図など知らなくても「この花は締麗だな」とか「写真みたいにリアルだな」という表層的な感想を持つことはできます。でも、それだけです。それだけじゃつまらない、という人のために、映画だけでは見えない意図や背景、いわゆるサブテキストを探っていくのがこの本です。

取り上げたのは、常に人気が高くて、誰でも一度は観たことがある映画。でも、その〈見方〉にはちょっとコツがいる映画ばかりです。(中略)

ご安心を。それを代わりに調査するのが本書です。映画に関する文章でメシを食う者の仕事です。試写室で観た映画の感想文を書いてるだけじゃバチが当たります。(中略)

主人公が何かの目的に向かって戦う。そして最後に努力は報われる。正義は必ず勝つ。悪は滅びる。Love conquers the world.

「ハリウッド・エンディング」という言葉があるように、こういうハッピー・エンドこそハリウッド映画最大の特徴です。観ればすっきりさっぱり、浮世の憂さを忘れることができます。(中略)

そんな映画だらけの今でも、あのころの映画の「問いかけ」に辿り着けるように、一緒に作品を観直していきましょう。映画がたんなる娯楽ではなくて、人生経験の一つだったころの映画を。

『地獄の黙示録』『タクシードライバー』『2001年宇宙の旅』『ロッキー』など、これまでさんざん語り尽くされてきたような名作が、違った角度で理解できるように、〈映画に関する文章でメシを食う者〉である町山さんがその博覧強記ぶりをいかんなく発揮した名著だ。

この本は新しい映画の見方や受け止め方をサジェストしてくれた一方で、ぼくらにある種の呪縛をかけることになる。つまり〈どんな映画も表層的に楽しめなくなる〉という呪縛だ。

町山さんはもちろん読者にそんなことを強いてはいない。ただ、ハリウッド・エンディングが花盛りで、雑誌の映画レビューは〈試写室で観た映画の感想文〉がほとんどだった時代において、それだけじゃつまらない、と内心思っていたぼくにとってはある種の福音書であり、と同時に呪いの書となったのだ。

この世の映画すべて、と言わないまでも、監督の意図とはまったく違う結果になったシーンも存在する。なにはともあれ撮影してみたら意外とうまくいった、というケースはいくらでもあるだろう。なかなか晴れないので、雨の日に撮ったらドラマチックになった、とか、小道具の準備が間に合わず、現場にあるものを適当に再利用した、とか、そういう偶然の産物の話だ。それらを〈見方のコツ〉だけですべて読み解くのはとてもじゃないが無理筋だ。

でも、呪いにかかると、どんなシーンも意味深に見えてしまう。隠された意図や知られざる事実が読み解けないのは、この世で自分だけかもしれない───と不安になり、映画を観るという快楽に耽溺できなくなってしまう。

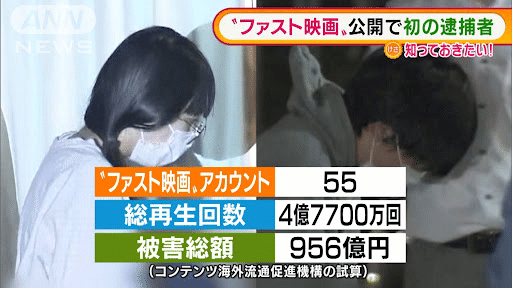

理解への近道ということでいえば、古今東西の名作映画を10分ほどの尺に編集して、動画共有サイトにアップロードした、いわゆる〈ファスト映画〉が、昨今、社会問題になった。

配信側には逮捕者も出たが、視聴者側はもちろん逮捕も処罰もされない。でも、彼らだって作家の権利を侵した立派な〈共犯者〉だ。そもそも映画というのは浮世の憂さから解き放たれて、しばし別世界に逃避する娯楽だ。映画を観終わった後で余韻を噛み締め、友人や恋人と語り合う時間も楽しかった。そんな楽しみを10分の1に圧縮して、余った時間やエネルギーを彼らはどう使うというのだろう? ぼくにはそれがわからない。

***

黒川さんの〈あとがき〉を読んでいると、石本藤雄さんが作品の意図やコンセプトではなく、方法論───つまり、どうやって描いたかという着想や具体的な手法を熱心に説明されているのを目にする。どうしてこの色だったか、どうしてこの線や形にしたのか、ご本人でさえ言葉ではうまく説明できないことがたくさんあるのだろう。

時には偶発的に産まれた作品もたくさんあったはずだ。

無論、偶発的な作品───と聞いて、早とちりしてほしくない。石本さんが適当に手を動かしたらたまたまできた、と言いたいわけじゃないからだ。石本さんに備わっているたくさんのスキル、経験知、美意識と、彼が本能的に動かした指の一本一本、肉体の軌跡が結びつき、そのすべてが作品の〈意図〉となり、結実したということだ。

***

これまでに経験したことがないほどの異様な出来事のせいで、誰にとっても行き先の見えない状況が続くなか、人々は争うように〈近道〉を探している。

山のなかで道に迷った時、沢に沿って下るのがもっとも危ないと言われている。沢の上には樹木がなく、なんとなく近道のように思えるが、夜間には気温も低くなり、足元は滑りやすい。そして、沢の行く先にはたいがい滝が待っている。滝を無理に降りようとして滑落し、命を落とすというのが典型的な遭難のパターンだ。なんとか気力を振り絞って、もと来た道をふたたび登り返すか、さもなければその場に留まってじっと動かないのが最善なのだ。

石本さんが描いた〈近道〉の向こう側には、いったいどんな世界が広がっているのか。生い茂った植物が目隠しをしていてよくわからない。

もしも不安なら、見通しの良い場所まで遠回りしたっていい。勇気を出して、目の前の茂みに飛び込んでみるのもいい。いちばん困難そうに見えるルートが近道だったという経験はきっと誰しもあるはずだから。

あとがき:

Text by Eisaku Kurokawa (Mustakivi)

ミズモトさんとの連載企画・第15弾のテーマとなったのは、石本藤雄さんによって1989年にデザインされ、マリメッコ社からリリースされた《オイコティエ》(Oikotie/近道)だった。確認できているカラーバリエーションはブラック、ブルー、ベージュ、グリーンの4種。

今回も石本さんへのインタビューで初めて聞いことが多々あったので、お伝えできればと思う。

まず、《オイコティエ》(Oikotie/近道)というタイトルについて。

「森の中でちょっと近道しようと思ったら、茂っているじゃない。そういう中をかき分けて進むよね。葉っぱの集まったデザインのタイトルを何にしようかと一人で考えていた時に、そういえば田舎に行ったとき、近道をしようと思ったらそういう景色だったなって思い出して”近道”という名前をつけた。」

目の前で話す石本さんの声、表情、身振り手振りからは、毎度のごとく石本さんの独特な感性を感じたし、石本さんにとっては何かをデザインすることも言葉を選ぶことも、同じ感覚なのだと一段階深く体感できた気がした。

石本さんは何かをデザインする際、組合せ・分解・リピートといったプロセスが頭の中でぐるぐると高速で動いていると最近よく感じる。いわば、グラフィック的でありテキスタイルデザイン的。言い換えれば、仰望と俯瞰、具体と抽象を繰り返すプロセスが類まれな感覚で繰り返されている。それはデザインも言葉選びも同じなのだと思う。

殆どの人が「近道」というタイトルを知るか知らないかでデザインから抱く印象は大きく変わると思う。自分の記憶と重ねてデザインを見るのではないだろうか。タイトルの“威力”は石本さん、ひいてはマリメッコのテキスタイルの醍醐味。

そのタイトルという観点でも、この《近道》は、後に《丘》や《ラップランドの山》としてリデザインされ、2003年にリリースされている。

《丘》はそんなに木が生い茂っていない。《ラップランドの山》には色のアクセントも加わり、何処か特徴のある景色の印象を抱かせる。《近道》がリリースされてから14年後に、こういった”派生”(枝分かれ)があったということも面白い。

マリメッコのテキスタイルは、他にもこのような例、つまりこのようなユニークな展開は多い。長らくフィンランドのトップ・ブランドの一つとして君臨しているのは、定番に上手く変化とユーモアを加えながら、 “ブランド体験”を提供し続けているマネージメントの一端をタイトルからも感じ取れるのだとも思う。

***

そんなマリメッコも1979年に創業者アルミ・ラティアが亡くなった後、90年代初頭までは厳しい経営状況だった。(1991年に女性経営者キルスティ―・パーッカネンが辣腕をふるい事業再生に成功することとなる。詳しくは、https://www.marimekko.jp/the-brand/marimekko-story)

そんな90年代初頭に、この《近道》の“裏の派生”が工場の運営に多大に貢献したことは、あまり知られていない。私も先日まで、石本さんがデザインしたIKEAの商品があったとは全く知らなかった。

1989年に発売された《オイコティエ》(Oikotie/近道)をIKEAの企画担当者が見て、こういった感じのデザインをIKEAでも展開したい。マリメッコでIKEAの商品をプリント(OEM)してほしいという話に繋がったそうなのだ。

そのリクエストを石本さんが承諾した結果、1990年から4年ほど、毎週金曜日は終日IKEAのプリントを行わないといけないほどのヒット商品になったそうだ。販売されたテキスタイルの長さは、延べなんと700km。東京から香川県辺りまでの道のりに敷いた長さだ...。

「当時は、毎週金曜日にプリントするたびに、販売数(m)がどんどん伸びていくから楽しかった。でも、それから5年程後に、ウニッコ(*1)がイギリスからヒットし始め、“地球何周分”もプリントされ始めた。比べたらぜんぜん大したことないね(笑)」

と石本さんから伺った。(下の写真が"裏派生"的 IKEAの商品)

*1:ウニッコ

「ウニッコ」はケシの花をモチーフにしたマリメッコを代表するデザイン。ぽってりした花柄は非常にキャッチ―で、遠目で見てもマリメッコのアイテムだとわかる強いインパクトを持っている。ウニッコ柄ができた当時、アルミ・ラティアは「マリメッコでは花柄を作らない」と宣言していた。しかし、デザイナーのマイヤ・イソラがデザインしたウニッコ柄を見せ「これを見ても花柄はいりませんか」と言ったという逸話もある。1964年の発売後、1980年代にはほとんど存在感が薄れていたデザインだったが、90年台にイギリスに留学していた学生がウニッコを用いてドレスを作ったことが広まり、注目を集めることとなる。2000年代は世界的にウニッコがブームとなった。デザインされた1964年はアンディ・ウォーホールの代表作の一つ「フラワー」を製作した年でもあることも味わい深い事実。

IKEAから発売された“裏派生”。私自身、培ってきたつもりのリサーチ力を駆使しても、まだ見つけられていない…。

700kmもプリントされていたら中古で見つかりそうなものなのだが、未だ見つかっていない。(っというか、探す糸口が見つけられない。)IKEAのリセール市場自体が盛んじゃないから、きっと大半が破棄されてしまっているのだと思う。安く買ったものは本来の価値を評価され難いといった現代のファスト化に警鐘を鳴らす事例だとも思う。

最後にプリント技術の変化が石本さんのテキスタイルデザインに与えた変化だけ記しておきたい。

石本さんを代表するデザイン手法の一つとも言える“水彩画シリーズ”は、1988年から始まっている。《アーット》(Aatto/前夜祭)や《ケサント》(Kesant/休耕地)といった水彩画で描かれた人気作が1988年にリリースされ、同系のデザインとして《オイコティエ》(Oikotie/近道)が翌年にリリースされている。

この変化には、「網点印刷」がマリメッコの工場でも可能になったという変化もあったと聞いた。80年台前半まではベタ塗り的にしかプリントできなかったが、プリント技術の変化によって表現の幅が広がったのがこの辺りだったというのも、石本デザイン史においてはポイントだと思う。以上が《オイコティエ》(Oikotie/近道)に関して現状把握していることだ。

***

石本さんが1994年にマリメッコから発刊した書籍のタイトルは『On the road』だった。「道の途中」と別冊の日本語訳には記されている。

世界旅行の途中で立ち寄ったフィンランドでの暮らしと創作活動は、石本さんにとっては「旅路の途中」といった心境であり、日本人としてのアイデンティティーを持ち続けている意志の表れだったのではないだろうか。

昨年日本に拠点を移したことで「50年の旅」は出発点に戻った。そして、石本さんの創作の旅は、いま新たな道がひらけようとしている。年末にかけてリリースがあると思うので乞うご期待。

ムスタキビ・チームが、この先の道に興味を持てくれた方へのガイドを担えることを長期的な視点で願いながら、ブランドの責任者として日々学び、行動し、間違え、悩み、助けてもらいながら運営している。なかなか近道は見つかりそうもない...

以上、《オイコティエ》(Oikotie/近道)のご紹介でした。

来月のReturn to Senderもお楽しみに。

最後までお読みいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?