Return to Sender vol.16 | Pilvi

どんな時も、どこにいても、見上げればいつも空が広がっている––。

マリメッコのテキスタイルデザイナーとして活躍し、50年間フィンランドで暮らした石本藤雄さんは、どのような気持ちで空を見上げていたのでしょうか。

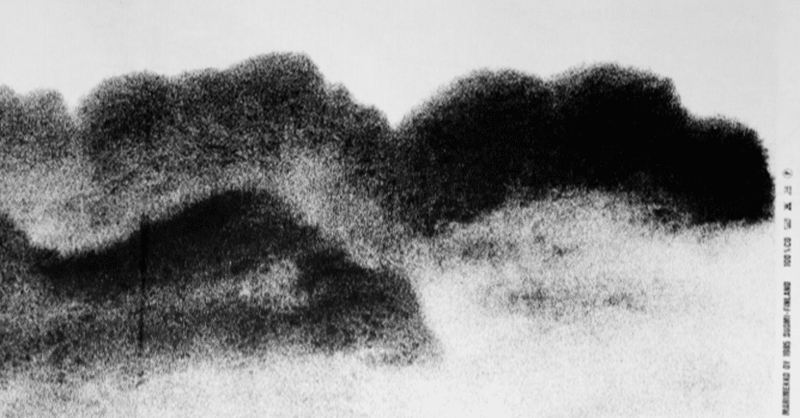

エディターのミズモトアキラさんとMustakivi・黒川による連載Return to Sender。今回のテーマは、石本さんがマリメッコ社で手がけたテキスタイル「Pilvi(ピルヴィ/雲)」です。1985年のデザインですが、マリメッコのFall/Winter 2021 Ready-to-wear Collectionに採用され、今後、シャツやワンピースが登場する予定。このReturn to Senderとともにお楽しみください。

Pilvi

Text by Akira Mizumoto

パソコンの調子が悪いのでなんとかしてくれないか、と父親から電話がかかってきた。くわしく状況を聞いてみると、「LINE」のPC用アプリケーションに不具合があることがわかった。同様のトラブルが起きている人からの相談がヤフー知恵袋に寄せられていて、いったんアプリを削除し、あらためて最新版をダウンロードし、再インストールすれば直る、というインストラクションも見つかった。

───と、ここまでの話の流れを理解できているあなたは、このトラブルがごく簡単な手順で解決できる、と想像しただろう。だが、相手は80歳の父親だ。インストーラー、再インストールといったパソコン用語を使わず、父がやるべきことを電話口で説明するのは骨が折れる。また、どれだけ噛み砕いて説明したとしても、かえって父が混乱することはあきらかだった。

もちろん実家まで出かければ、あっという間に解決できるのはわかっていたけれど、あいにくその日は余裕がなかった。結局、数日待ってもらい、自転車で片道20分かけて実家に出向き、直した。ダウンロード時間を含めて、たった3、4分の作業で済んだ。

どこで読んだか、今となってはまったく思い出せないが、専門用語を用いずに説明できなければ、その原理を根本的に理解してないか、説明している相手をバカにしているか、もしくはその両方だ───と誰かが書いていた。一理あるな、と感心した。

このエッセイを書きはじめる直前まで読んでいたウェブマガジンに《パーソナル・ファブリケーション》という言葉を使った文章が載っていた。

パーソナル・ファブリケーションは15年以上前からその筋で流通してきた言葉だし、モダン・アートの動向を取り扱うウェブマガジンだったので、パーソナル・ファブリケーションとはなにか、という説明はいまさら添えられていなかった。

パーソナル・ファブリケーションとは、個人で所有することも、使うことも難しいツールを、コンピュータ・プログラムや、ノウハウをユーザー同士がネットを介してシェアすることで、低コストかつかんたんに使えるようにしよう、という考え方のことだ。提唱者はマサチューセッツ工科大学メディアラボで教授をつとめる、ニール・ガーシェンフェルドという人物である。

https://www.ted.com/talks/neil_gershenfeld_unleash_your_creativity_in_a_fab_lab?language=ja

たとえば、3Dプリンタはパーソナル・ファブリケーションの恩恵によって発達した代表的なツールだ。

しかしながら、パーソナル・ファブリケーションという用語を覚えることはかんたんでも、その概念を十全に理解し、そこから独自の発想、アイディアに結びつけるのは、3Dプリンタを操ることより難しいだろう。

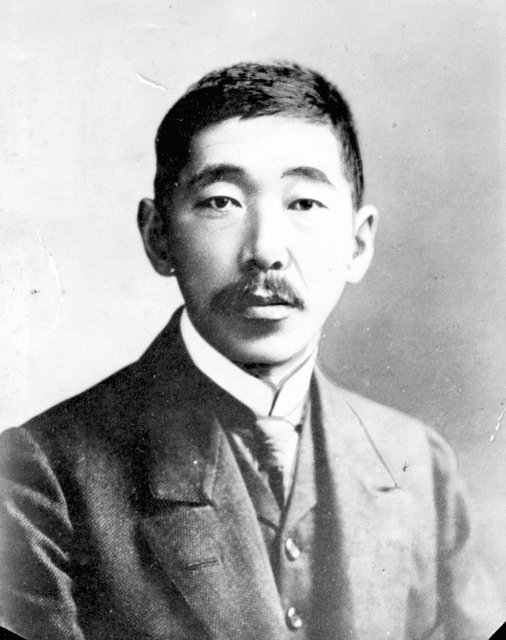

寺田寅彦という物理学者がいた。

明治11年(1878年)に東京で生まれ、父母の故郷だった高知で9歳から19歳まで暮らしたあと、現在の熊本大学の前身である第五高等学校に進学した。

そこで英語を教えていた教師が、帝大卒業後、愛媛県尋常中学校を経て、かの地に赴任していた夏目金之助───つまり夏目漱石だった。

教職のかたわら、漱石が俳句集団「紫溟吟社(しめいぎんしゃ)」を興すと、10人ばかりの同級生と共に寅彦もメンバーとなって、漱石から直々に俳句の指導を受けた。寅彦は作句の腕をめきめき伸ばし、やがて正岡子規が選者を務めていた雑誌『ほとゝぎす』に句が掲載されるようになる。

寅彦と漱石の交流は、寅彦の帝大進学を経ても変わることがなく、漱石がロンドン留学に出発する際は横浜港で見送り、帰国後は新橋駅で出迎えた。

漱石と寅彦は年齢も11歳離れていたが、単なる師弟関係を超えて、固い友情を結び、お互いに影響を与えあっていたと言われている。たとえば小説『吾輩は猫である』では、主人公、苦沙弥の教え子として登場する水島寒月は寅彦をモデルにしたキャラクターだった。水島は物理学者の卵で、高校時代から嗜んでいるバイオリンが趣味なのだが、実際に寅彦は俳句と同時期にバイオリンを独学で弾きはじめ、寅彦の誘いで漱石が西洋音楽のコンサートに出かけることもあったという。漱石の長男、純一はヨーロッパに音楽留学して、プロのバイオリニストになったのも、寅彦の影響と言われている。

39歳で東京帝国大学理科大学教授となった寅彦は、物理学者としての道を歩みながら、俳句や随筆といった執筆活動も精力的に行った。彼が作家として取り上げたテーマは多岐にわたっている。

たとえば随筆「珈琲哲学序説」(昭和8年)は、子供の舌には生臭く飲みにくかった牛乳に、少量の珈琲粉末を大人から混ぜてもらった思い出を皮切りに、ドイツ留学時代にベルリンで飲んだ本場の珈琲にまつわるエピソードを紹介した、寺田版『ヨーロッパ退屈日記』のような一編だ。明治から昭和にかけて、最大の娯楽だった映画について語った「映画時代」(昭和5年)は、今、読み返してもおもわず唸ってしまう寅彦の鋭い予見が詰まった一級の映画論だ。

現代の映画を遠い未来に保存するにはどうすればいいかの問題がある。音声の保存はすでに金属製の蓄音機レコード原板によって実行されている。映画フィルムも現在のままの物質では長い時間を持ち越す見込みがないように思われるから、やはり結局は完全に風化に堪えうる無機物質ばかりでできあがった原板に転写した上で適当な場所に保存するほかはないであろう。(中略)とにかく、なんらかの方法でこの保存ができたとして、そうして数十世紀後のわれらの子孫が今のわれわれの幽霊の行列をながめるであろうということは、おもしろくもおかしくもまたおそろしくも悲しくもあり、また頼もしくも心細くもあるであろう。(「映画時代」より引用)

もちろん寅彦の専門分野である科学や物理学についても、多くの読み物を残しているが、素人に理解不能な専門用語をひけらかしたり、読む気を失くすような方程式のたぐいはいっさい使わず、平易かつ日常的な言葉で、誰にでもわかりやすく書かれた文章がほとんどだ。

ちなみに没後70年以上が経過し、寅彦の随筆は電子図書館「青空文庫」で288編もの作品を無料で読むことが出来る。

https://www.aozora.gr.jp/index_pages/person42.html

今回のテーマを「Pilvi(雲)にしたい」とムスタキビの黒川さんから提案があった時、ぼくの頭に雲のようにぽっかりと浮かんだのは、寅彦が書いた「茶わんの湯」という随筆だった。大正11年(1922年)、有名な児童文学者、鈴木三重吉(彼もまた漱石門下生で、寅彦と親交が深かった)が創刊した子供向けの文芸誌『赤い鳥』に掲載された。

「茶わんの湯」はこんなふうに始まる。

ここに茶わんが一つあります。中には熱い湯がいっぱいはいっております。ただそれだけではなんのおもしろみもなく不思議もないようですが、よく気をつけて見ていると、だんだんにいろいろの微細なことが目につき、さまざまの疑問が起こって来るはずです。ただ一ぱいのこの湯でも、自然の現象を観察し研究することの好きな人には、なかなかおもしろい見物(みもの)です。(「茶わんの湯」より引用)

熱湯をなみなみと注いだ茶碗を用意して、縁側のような日の当たる場所に置き、光の入る方向と反対側に黒い布を背景に張って、よく観察するように、と読者(子ども)へ寅彦は促す。そして茶碗から立ちのぼる湯気をじっくり眺めれば、湯気の正体が大小さまざまな水蒸気の粒々であることがわかる。たゆたう白い湯気は空に浮かぶ雲と同じ原理で生まれている、ということなのだ。

ほかにも、雷雨、偏西風、竜巻といった気象現象が起こる仕組みや、茶碗のお湯が冷めていく原理を解説することで、エントロピーという難しい用語を使わずに、熱力学の基本的な概念についてもやさしく触れている。

ほとんどの人は雲を眺めながら、雲とはエアロゾル(空気中を漂っている微小な物質)に水滴がまとわりついて固まり、大気中に浮かんでいるもので、白っぽく見えるのは太陽の光が散乱しているせいだ───なんていちいち考えたりしない。綿菓子のようなふわふわとしたものが、風のなかを漂って、千切れたりくっついたりしながら、象やギターやドーナッツといったさまざまな形に変化するのを楽しむ。

誰かと雲について語るときも、巻積雲や高積雲という気象用語ではなく、いわし雲とかひつじ雲といった、ストーリーや情緒を感じさせる言葉で呼ぶだろう。ぼくらは同じ物体を眺めながら、ごく自然に科学と芸術の目をくるくるとスイッチしているのだ。

生涯をとおして、科学と芸術を並行して愛した人物が寺田寅彦だった。彼は科学を愛する芸術家、反対に芸術を愛する科学者があまりに少なく、むしろ反目し合う人たちが多いことに心を痛め、また疑問に感じていた。

芸術家にして科学を理解し愛好する人も無いではない。また科学者で芸術を鑑賞し享楽する者もずいぶんある。しかし芸術家の中には科学に対して無頓着であるか、あるいは場合によっては一種の反感をいだくものさえあるように見える。また多くの科学者の中には芸術に対して冷淡であるか、あるいはむしろ嫌忌の念をいだいているかのように見える人もある。場合によっては芸術を愛する事が科学者としての堕落であり、また恥辱であるように考えている人もあり、あるいは文芸という言葉からすぐに不道徳を連想する潔癖家さえまれにはあるように思われる。 科学者の天地と芸術家の世界とはそれほど相いれぬものであろうか、これは自分の年来の疑問である。(「科学者と芸術家」より)

科学者も芸術家も、自分のテリトリーに対する愛情が深いことが、互いの存在に対する非寛容の元だと指摘すると同時に、そのこだわりやプライドこそ、お互いの〈共通点〉だ、と言っている。

科学者と芸術家が別々の世界に働いていて、互いに無頓着であろうが、あるいは互いに相反目したとしたところが、それは別にたいした事でもないかもしれない。科学と芸術それぞれの発展に積極的な障害はあるまい。しかしこの二つの世界を離れた第三者の立場から見れば、この二つの階級は存外に近い肉親の間がらであるように思われて来るのである。(同文)

2008年に開催された北京オリンピックの開会式当日、北京上空に出現した雷雲に向かって、1000発以上のミサイルを打ち込み、雨雲を市外まで追いやってしまった、というエピソードはあまりに有名だ。

冒頭に紹介したパーソナル・ファブリケーションという概念も、科学と芸術というふたつのジャンルを融合するために生まれたようなものだが、雲の動きを一個人がコンピューターでコントロールしたり、どこかの大金持ちがお気に入りの雲を所有した───なんて話はまだ聞いたことがない。中国のような国家レベルの話ならまだしも、パーソナル・ファブリケーションでそんなことが実現できる日は、ぼくが生きているあいだには来ないだろう。

科学的に見れば微細な水の集合体で、芸術的に見れば自在に形を変える綿あめのようなイメージの雲───実際には科学と芸術の両方の領域が重なり合った曖昧な領域、もしくはその周辺にふわふわと浮かんでいる気がする。

昨年、愛媛に生活拠点を戻されたあと、自由に遠出もできない日々が続くなか、石本さんがもっともハマっているのがYouTubeだ、という話をムスタキビのスタッフから最近聞いた。石本さんのマインドの中で、最先端のテクノロジー(科学)とアートがどう混じり合い、どんな作品に結びついていくのか……? なんてぼくが勝手に想像したところで《雲をつかむような話》になってしまいそうだから、今月はこのへんでおしまいにしておく。

長めのあとがき:

Text by Eisaku Kurokawa (Mustakivi)

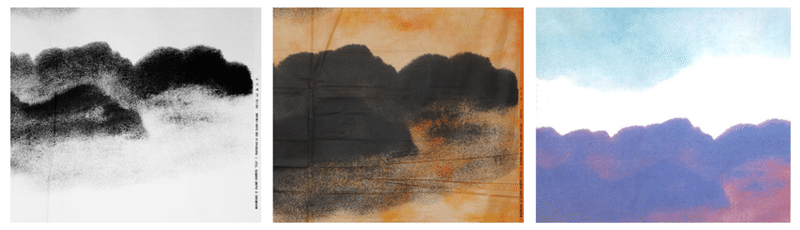

ミズモトさんとの連載企画・第16弾のテーマとなったのは、石本藤雄さんによって1985年にデザインされ、マリメッコ社からリリースされた《ピルヴィ》(Pilvi/雲)だった。確認できているカラーバリエーション3種。原画は白い紙に黒の水彩絵具で描かれている。

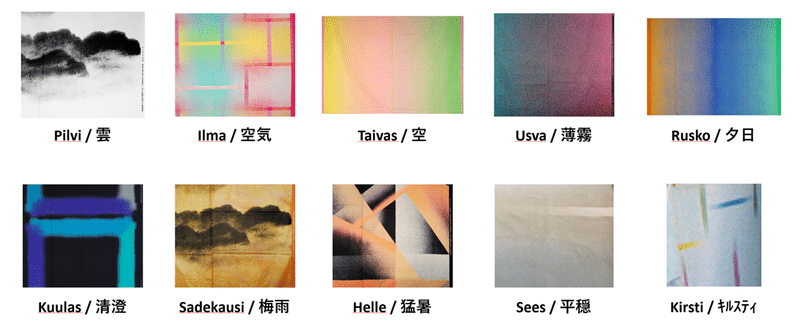

この《ピルヴィ》は《シニタイバス》(Sinitaivas/青空)コレクションのひとつであり、コレクションには計10種の空、気候、様々な風景や光を描いたデザインが採用されている。コレクションとしては比較的大規模でありながら書籍『石本藤雄の布と陶』(2012/PIE International)では詳しくは解説されておらず、石本さんのもう一冊の書籍『On the road』(2001 / Marimekko)をもとに確認を進めた。今回も石本さんに質問させてもらうことで、今まで公表されることがなかった素敵なバックストーリーを知ることができたと感じている。

まず、10種類のテキスタイルデザインについて。

以上が《シニタイバス》(Sinitaivas/青空)コレクションでリリースされたテキスタイルデザインであり、一種を除き、コレクション名(青空)に関連したタイトルが付けられている。

例外はKirstiという女性の名前。気になるところだが、「名前をつけている場に、たまたま一緒に居たんじゃない?(笑)」と石本さんからは伺った。その辺りの大らかさは毎度のこと。固執し過ぎないところ、きめ過ぎないところが、石本さんの重要なスタイルの一つなのだとも思う。でも、ここは石本さんから聞いておかないとずっと解読できなかったと思うので聞いておいてよかった。(ちなみに、1991年にマリメッコの社長に就任したキルスティ・パーッカネンさんのことでもない。)

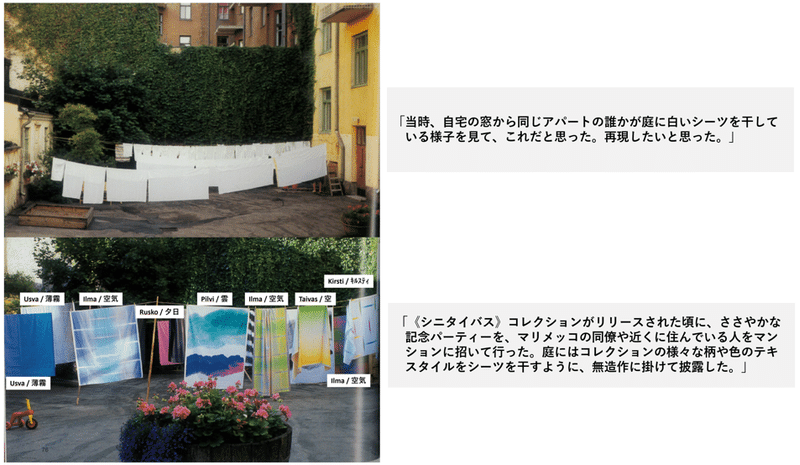

今回のインタビューで、石本さんは《シニタイバス》(Sinitaivas/青空)のコレクションの「リリース記念パーティー」の様子についても語ってくれた。

「1986年の秋口、自宅アパートの庭にマリメッコの人達や近くに住んでいる人を集めて、ちょっとしたパーティーをした。」

当時の様子を書籍『On the road』を見ながら説明してくれたので、その時のメモを記しておきたい。

私的に、このメモと当時の写真からお伝えしたくなるのは、現代で同じデザインを閃いたとしても、こういった一連の“表現”は可能なのだろうか?、恐らく無理だと思う、ということ。「現代では再現できないことばかりではないか」ということ。

競争がより激しくなり次々と新作のリリースが強いられる業界において、ここまでの色数や柄数をリリースできるか、デザイナーの意図を許容できるだろうか?という問いや、こういった距離感、素朴で温かい時間を共有しようとするだろうか?洗濯物を干している何気ない様子に“マインドを留める余裕”があるだろうか、気付けるだろうか?とか、といったことを考えさせられる写真ばかりだと感じた。私的には、全ての問いにネガティブな答えを出してしまうと思うし、スマホを始めとした便利なツールを全て捨ててでも、こういった時代に戻れたらしあわせだ、、、と感じる。

その想いは、最近読んだCasa Brutusの中の“美学のある日用品”と題して、大熊健朗氏が“美しい日用品が現代で生まれている背景”について語っているテキストにも重なる。

今では様々な事情で再現できない、現実的に商品化できないものが沢山存在します。つまり、古物からでないと得られない魅力や美しさがある。あるいは、そのあり方がいいもの、美しいもの、価値あるものと認められ続けてきた結果が古物だともいえる。そういった古いものの価値に敏感でいることが、今日のものづくりに影響を与えないわけがないと思います。

要は、過去よりも圧倒的に技術は進化している筈なのに、どんどん生みだせなくなるモノやコトが増えているということ。現在進行形で不可逆的に進んでいるということ。

マリメッコでさえ当時と同じような幅広い色や柄展開を採用することはきっと難しいだろうし、プリント工程を2度、3度行わないと表現できない図案を、今後リバイバルすることは結構ハードルが高いことなのだと思う。

その辺りは、ファブリック以外の様々な“古いもの”に心惹かれる大きな要因だし、特に石本さんのヴィンテージ・ファブリックに関しては、「今では再現できない珠玉のデザイン見本帳」のようなものだと心から思う。

だからこそ丁寧に伝えていきたいし、未来の人々にも直接見てもらえる場を故郷や各地での何らかの機会として提供していければと願っている。

今回のお題となった《ピルヴィ》(Pilvi/雲)、そして《シニタイバス》(Sinitaivas/青空)というコレクションが生まれた時代背景、雲/空気/空/薄霧/夕日/清澄/梅雨/猛暑/平穏といたタイトルとデザインが、“時の感じ方”という価値観でつながり、また別の角度から石本さんの理解、現代では失われつつあるモノやコトについて考えを深めることに繋がった。

そして、“時の感じ方”という点では、当時のことを鮮明に思い出して、はっきりと語ってくれる石本さんの“記憶力”を理解するヒントになる気もしている。

石本さんは一つ一つのことに集中できる人だとは再三お伝えしている通り。

制作における試行錯誤の過程、自身との対話、異国の地での様々な人々との交流、自分のデザインや作品が人々の生活の中に取り入れられた状態を目にする間接的交流と評価 等々、それぞれが時代背景や環境的にもドラマティックだったと思うし、ひとつひとつとのことに“意志を持って過ごしている”からなのではないかとも思う。

ひとつひとつの事柄に対して、イメージx場所x感情が絡み合って記憶されているから鮮明なのではないかと思う。

(記憶術の三大要素も、イメージ、場所、感情を伴って覚えることのようだ)

「情報の豊かさは注意の貧困を生む」

情報が増えれば増えるほど、一つの情報に向けられる注意は減る。

情報が多い世の中で、自分自身も同時に幾つかのタスクを処理したり、歩きながらスマホを見たりすることは多い。

取捨選択することを心掛けたいと思う。いつも詰めこみがちだけど、今後は、その気持ちを“雲”や“空”をパートナーとして、思い出していければと思う。

以上、《ピルヴィ》(Pilvi/雲)のご紹介でした。

来月のRTSもお楽しみに。最後までお読みいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?