「失われた20年」を科学する(3)

皆さん、こんにちは!けんたろと申します!

数学とファイナンスがとても得意で、良く講義などさせていただくのですが、

今回は、NEWSでも見かける機会が増えてきたMMT(現代貨幣理論)をテーマに、資料作成してみましたので、note投稿いたします!

パート(1)では国家財政戦略ミスってたんちゃう?っていう論拠について。

パート(2)ではお金や金融工学の発展について書いていきました。

今回パート(3)では、(ここまでお目通しいただいた皆さんにはようやくお待たせですが、ようやく)MMTについて本編の説明をしていきたいなと思ってます。

パート(1)

https://note.com/murajuku/n/n738bb13d9b85

パート(2)

https://note.com/murajuku/n/n14c18d40e0f7

現代貨幣理論の概要

MMTの特徴とその理論を支える貨幣のとらえ方の前提をまとめます。

赤色で大事なところ目立たせておきましたっ!

特に、これまで学校などで習ってきた貨幣の考え方と大きく異なるのは以下内容でしょうか。

政府の支出は租税収入によって賄われているのではない。

政府が先に貨幣を創造しなければ、誰も租税を支払えない。

国債は財源調達ではなく金利調整手段である。

「ん?税を財源とするのではないの?国債は金利調整手段?」と頭を傾げる内容が出てきましたねw

これからこれらを深堀してまいりますっ!

貨幣をなぜ受け入れるのか

前(2)パートでは、お金の成り立ちについて触れてきましたが、MMTでは異なる捉え方をします。

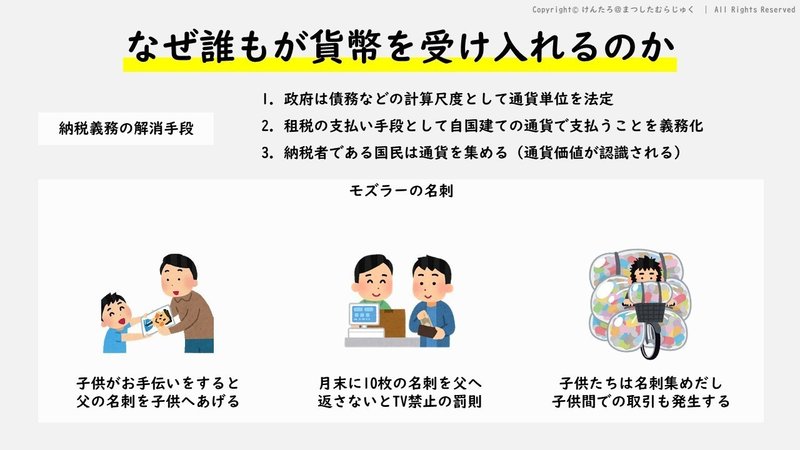

それが、「貨幣は納税義務の解消手段」というものです。

どういうことかというと、

まず政府は債券などの計算尺度として通貨単位を法定するところからスタートします。貨幣のスタートは、お金を刷るところでも、我々の預金の総和でもないんです。

次に政府は、国民への租税の支払い手段として自国建ての通貨(=日本の場合は円)で支払うことを義務化します。

そうすると、納税者である国民は、納税義務解消手段である通貨(円)を集めることになります。そうして、多くの国民が円を集め、国民同士で円を交換するようになり、価値が認識されるようになるということのようです。

もう少し具体的なお話を見ていきましょう。

MMTを支持する論者の一人にモズラーという方がいます。

そのモズラーが家庭内で行った実験がとてもわかりやすい事例になります。

モズラー氏は自分の子供の教育のため、

お手伝いなどをすると、パパの名刺を1枚子供に配ったようです。どこの世の中にパパの名刺なんて集めたがる子供がいるでしょうか。きっとうちの息子も喜んでもらってはくれないでしょうw

ただしモズラー氏はここにもう1つルールを加えます。それは月末に10枚の名刺をパパに返さないと、食後のTVアニメ禁止という罰則を作ったことです。

これは先ほどの事例における、国家が貨幣(パパが名刺)を制定し、納税(月末10枚返却)義務を課すというのと同じです。

そして、その後子供たちは先ほどの貨幣を集める国民と同じく

パパの名刺を集めたり、子供間で取引していき、家族の中でパパの名刺の価値が認識されていきます。

これが貨幣が租税の解消手段という意味と具体事例になります。

国家と銀行、民間での取引のフローについては別途ご説明しますので、そちらでもう少し丁寧に触れていきますね^^

MMTにおける銀行の役割:預金を貸出のではない!

貨幣とは納税義務の解消手段だ!

少し馴染めない主張でまだ何言ってんだ?と思われている方もたくさんいるのかな、と思います。

ここの違和感こそ、まさに我々が学校で学んできたこととMMTにおける貨幣の捉え方の違いにあります。

MMT論者が何かぶっ飛んだ理論を並べているのではなく、公的機関にもしっかり裏付けられた主張をベースに構成される論理になっていることも抑えておきたいポイントになります。

例えば、以下は世界金融の中心のイングランド銀行のHPに記載されている内容です。

「商業銀行は、新規の融資を行うことで、銀行預金のカタチで貨幣を創造する。」

「貨幣とは経済において交換手段として受け入れられた特殊な負債の一形式である。」

貨幣を創造するのは銀行が融資を行うときであるということは、何かで目にしたことがある方も多いのではないかと思います。

ただしここにも、少し誤認識が含まれている方も多いのではないかと思っています。

少し図が遠くなったので再掲しますね^^

左下図が一般的に認識されている銀行の信用創造のスキームではないかと思います。

例えば、ある預金者(Aさん)が100万円を銀行に預けたとしましょう。

銀行はそのお金のうち10%は準備金として手元に残しつつ、残りの90万円をまた別の方(Bさん)に貸し出します。そしてBさんもしくはBさんから支払金を受け取ったCさんはそのお金を自分の銀行に預けます。そうすると銀行はまたそのうちの10%である9万円を準備金として残し、残りの81万円を誰かに貸し出します。そうやってグルグル繰り返すうちに、最初に預入された100万円が、1000万円まで銀行預金として膨らんでいきました(準備金比率10%の場合。日本は4%がルールなのでもう少し増えます)。

「銀行は、個人や企業から集めた預金を元手に貸出を行う」という風に教育されてきた我々としては特に違和感ない主張に見受けられます。これは、まず預金があって、それを貸し出すことで信用創造を行うという考え方になっております。

一方、MMTでの信用創造はこちらの因果が逆転してます。

まずは銀行からの貸出があって、その後預金になるということのようです。

先ほどのイングランド銀行の主張にもありましたが、融資のカタチで貸出を行うことで貨幣が創造されるというのも、この因果の考え方になりますね。この論点についてもう少し具体事例を見ていきたいと思います!

銀行は融資を行う場合、金庫からお金を持ち出して借手に渡すなんてことはしません。ただただ、通帳に「▲x,xxx円」と記載するだけです。

金融工学ではこれを、万年筆マネーと呼ぶようです。銀行員が借手の通帳に万年筆で貸出金額を書くだけで、マネーが創造されることからそう呼ばれるようです。

もちろん、この貸出には一種制約が発生します。

例えば、借手の返却能力や、BIS規定と呼ばれる国債金融のルールがそれにあたります。ただ、あくまで信用創造は、銀行が預けられたお金を貸すことで行うのではなく、貸出を行うことで、預金が生まれ、信用創造されるという点がこれまで習ってきた信用創造のスキームと異なる点ではないでしょうか。

そして信用創造によって生み出された貨幣はどうやって消滅するのか、それは借手が借金を返済したときになります。

民間から見た貨幣とは、借りることによって生み出され、返したときに消える、ともとることができます。

この関係を国家にまで視点を広げて考えることによって、法定通貨としての貨幣の考え方を正しくとらえることができるようになります。

政府・銀行・民間における貯蓄創造フロー

先ほど、銀行の信用創造は、貸出が先。貯蓄が後という説明をしました。では民間の貯蓄はどのように創造されるのでしょう。

政府の支出とSETで見ていきたいと思います!!

まず、国家は国債と引き換えに中央銀行当座預金を得ます。(①)

この預金を使って、民間企業から財・サービスを買い付けます。このとき、民間には政府小切手として支払いを行います(②)

民間企業はこの政府小切手を銀行に持っていくことで、銀行預金として通帳へ記載してもらうことができます(③)

そこでようやく民間企業は従業員に給与として得られた預金を分配することができるようになります(④)

最後に民間銀行は、政府小切手を中銀当座預金として振り替えます。(⑤)

このように、まず政府の支出があった後に、民間の貯蓄が創造されていきます。これをスペンディングファーストと言うようです。

政府が独自で定めた法定通貨に基づき、支出を行うことで民間貯蓄が創造されるんです。

次に、マクロ経済学によって導出可能な等式が右上のものになります。

海外支出とは、海外との取引における経常損益のことで、厳密にはイコールではないですが、貿易収支とも言い換えることができます。

一旦単純化のため、海外収支が0だったと仮定すると(日本は海外支出黒字)

国内民間支出と国内政府支出の総和が0になるんですよね。

つまり、政府が赤字(=借金)になると、民間は黒字(貯蓄が増える)ということです。

国会答弁の中で、日銀の藤田氏が行った回答が以下になります。

新規に国債を発行し、民間へ財政支出を行った場合、同額の民間貯蓄が発生する。

国債が償還を迎え、発行残高が減少した場合、同額の民間貯蓄が消滅する。

もちろん上記にはいくつかのexcuseがついておりますが、

民間貯蓄≒経済成長のためには政府が国債を発行して財政支出を行う必要があるんですよね。

少し前に、「汚職が減ったので経済が停滞した」という、飛んでも理論をTwitterで発信してみましたが、それもこの論理の派生になります。

過去は国会議員が私腹を肥やすために、様々な財政支出を行いました。無駄な道路を作ったり、当時の汚職事件をググるとホントうんざりするものばかりでてきます。

日本は汚職撲滅が経済を殺した

— けんたろ@murajuku (@murajuku) October 11, 2020

現代貨幣理論によると、財政赤字は民間黒字になる

政府の支出を増加=民間成長なのだ

そして民間投資への政治家の動機は自身の懐を温めることだった

過去はそれで回ってたのだ

失われた20年は

政府のクリーン化で投資先が減ったから

とも言えるかも#風吹桶儲

でも、これは経済成長の観点ではとても機能してたんです。

先ほども申しましたが、政府の支出は民間貯蓄をもたらし、それが経済成長につながります。

日本はクリーンな政治と引き換えにより効率的な財政支出を審議されるようになり、結果政府支出が停滞して、経済が停滞したんではないかなと思ってます。

パート(1)でも触れましたが、これまで日銀と政府はプライマリーバランスの黒字化を目指し、政府支出を絞ってきました。

一見、成長に向けて借金を解消しておくという主張はとても理にかなって見えますが、むしろその逆で、国家が借金を新たな支出をしない限り民間の貯蓄が増えず、経済が成長しないんです。

パート(1)でも触れましたが、GDPの成長率と政府支出の関係は以下通りです。

因果関係に議論の余地はです残りますが、

諸外国は政府支出をしっかり伸ばしていることが経済成長につながっていることがグラフからも読み取れますね。

租税の役割

改めて、貨幣は納税義務解消の手段であることをこれまでまとめてきました。そして、日本が経済成長できなかった大きな要因として、政府支出にフォーカスを当てて説明しました。

合わせて、税金を財源として政府支出を調整するのではないということも説明してきました。

では、税金は何のためにあるのでしょう。

答えは、「経済の調整」のためです。政府支出が増え、民間貯蓄が増えると、多くの国民は納税義務をクリアすることになります。

そうすると納税義務解消手段として、貨幣を手元に集めるよりも、消費したくなってきます。そうすると、物の価値が高騰していきインフレを起こしていくんです。

減税を行うことでも同様インフレが起きますし、増税を行うと、国民は貨幣を集めるようになるので、デフレになっていきます。

デフレを解消しようとする政策目標を掲げる中、増税を行う我が国の政策には一体どんな狙いがあるのか...

闇が深いですねw

さらに、この経済調整機能としての租税にも良いものと悪いものがあります。

税金は経済の調整機能であるので、経済動向に合わせて税金を調整する必要がありますが、経済の伸び縮みに合わせて税制度を変えることはできないですよね。

インフレ傾向にあるときには、税を多く集め、デフレ傾向にあるときは国民の税負担を軽減することが必要です。

これを自動調整できる(ビルトインスタビライザー)機能こそが良い租税になります。

なので、良い税金の一番地一丁目は、

景気連動の徴収税である法人税や累進課税による所得税です。

富の再分配の機能として税を組み込むことも必要でしょう。民主主義を前提とした国家で、その国民の富の格差が拡大するということはお互いをより分断することにつながり、民主政治が機能しなくなります。累進課税は良い税の代表例でしょうね。

また、悪い行動の抑止のための税金もまた重要な租税の一面です。

例えば、酒税やたばこ税は財源の確保ではなく、悪い行動の抑止力として位置づけられます。

逆に悪い税金とは何か、

それは生活水準の引き上げと逆行する消費税や社会保障税(年金など)が代表例です。景気の良し悪しに関わらず生活必需品に課税される消費税は本来インフレになりすぎた際の歯止めとして活用される租税になります。

なのに、デフレからの脱却を願う日本がこれまで行ってきた増税はまさにこの税なんですよね...

ここまでのおさらい

ここまで、貨幣の価値がどのように認識されるようになるのか、租税を中心とした考え方について説明を行いました。

また、政府支出と民間貯蓄の考え方についても触れてきました。民間貯蓄を増やすためには政府支出が必要であり、政府支出の増加率の低い日本では諸外国に比べ大幅に経済成長が遅れた点についてもフォーカスしてきました。

さらに、その政府支出において税の果たす役割についてもまとめてきました。

ここまでの主張を通じていくつか疑問にもつことはなかったでしょうか。

このあたりの疑問についてはパート(4)で深堀していきたいと思います。

パート(1)、パート(2)もよかったら覗いてください!

間違っている部分とかありましたら、コメントで教えてください。

けんたろ

----------------------------------------

twitterもやってます|note内容気に入っていただけましたらフォローいただけると励みになります!

けんたろ|コミュニティ運営&採用人事 @murajuku

もしよろしければnoteのスキとフォローをお願いします。

シェアや感想をいただけると次回作への励みになります^^

----------------------------------------

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?