人間らしさって何だろか。人間だもの。

人間味あふれるやつだ。

人間くさいやつだ。

みたいな言い回しを聞いたことがある。ペットや愛玩動物、AIBOなどのロボットに対してではなく、人間に対してだ。しかも、ポジティブな文脈でだ。人間に対して「人間味あふれる」とは、いったい何なのか。そしてなぜそれが一種の誉め言葉として機能しているのか。人間らしさって、何だろか。ちょっと考えてみた。

正論と暴論の狭間

前々から、「正論と暴論の狭間こそ人間らしさである」という持論を持っていた。インターネット上の「正論以外許されない」空気感に嫌気がさしたときにそう考えた。インターネットの普及は社会生活に大幅な利便性の向上をもたらし、産業革命以来のエポックメイキングであることは疑いの余地がないが、その一方で無限に広がると思われたネットワーク上の世界に無数の分断がうまれた点を鑑みると功罪相半ばする。

無数の分断とは、これまで表層化しなかった個々人の無意識化の固定観念や常識をインターネットが浮かび上がらせることによって起きる不毛な摩擦と衝突である。さらに、その固定観念はアルゴリズムによって規定されたコンテンツ(ネットニュース、電子書籍、映像コンテンツなど)を消費することによってより強化され、同様の価値観を持つ個人同士がネットワーク上での結びつきを強めクラスタ化していく。

※クラスタという言葉は昨今の忌まわしき厄災で一般化した言葉だがもともと罹患者という意味を持つ語ではない。忖度と同様にごく狭い範囲の意味付けがなされてしまった不幸な言葉である。

結果として、自分と異なる固定観念を持つ人間がいることが想定される場には、正論しか許されなくなった。なぜなら、正論とは、反論のしようのないものだからである。ぐうの音も出ない、というのが正論の本質である。ここからもわかる通り、正論とは、ある種の暴力性を内在させている。相手に反論の隙を一切与えないというのは議論でも対話でもなく、ただの論破である。そこからは建設的な何かは生まれず、ただ表層的な正義が空しく流れていく。

つまり、インターネットによって膨大な数の「価値観クラスタ」が誕生し、それらに向けた情報の発信は正論にならざるを得ない、というのが昨今の状況なのだと考える。

正論と暴論の狭間を図示する試み

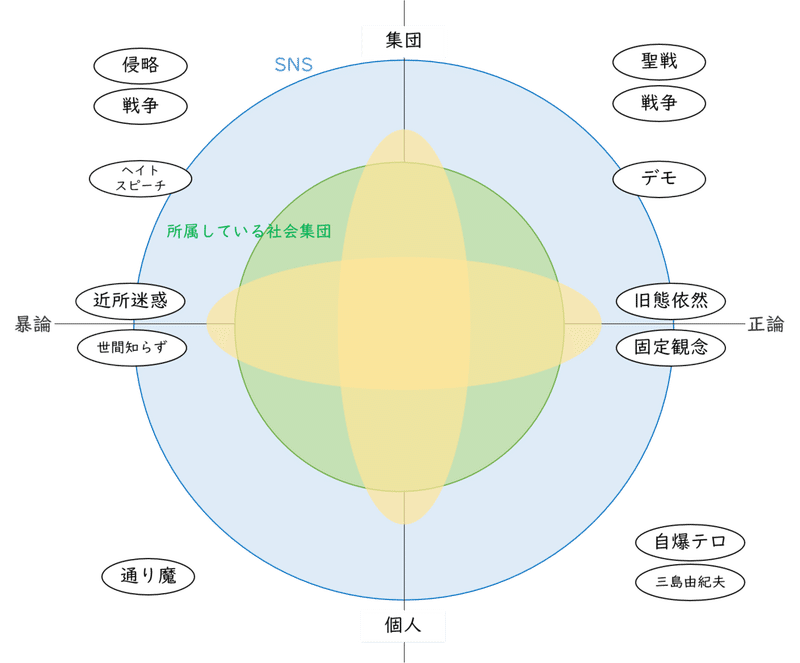

ということを考えていた時に、なんとなくこんな図が思い浮かんだ。

正論と暴論の狭間が人間らしさだと規定し、それを左右の軸に。縦軸は何となく人数にしてみたのがこの図。この縦軸横軸にそって事象をマッピングしていったところ、驚くべきことに正論も暴論もその極地で行われることは本質的に同じであった。聖戦と侵略、自爆テロと通り魔はほぼ同一の結果がもたらされる。すなわち、人がその多寡の差はあれど、傷つき、死ぬということである。図らずも正論の暴力性を証明してしまった。

この図で言うところのオレンジ色の部分がいわゆる「人間らしさ」に該当する部分である。緑の部分が現実世界、青い部分は所属する現実世界を超えて多くの人々を繋ぐSNSを示している。SNSが現実以上の人間関係を構築し、無数のクラスタを生み出していく。故に、青にはみ出たオレンジ色同士が何かの拍子にぶつかると、炎上という現象が起こるのだ。

結局のところは

なんてことを考えていると、このオレンジの範囲を緩やかにたゆたう中で、異なるクラスタに直接意外な面を見せる、これが人間らしさの正体なのではないか、と思い至った。つまり、人間らしさとは「ギャップ萌え」なのだ、という結論である。やたらと小理屈を並べた結果がこんなことでいいのか。まあいいか、人間だもの。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?