30代半ばにしてよく「何そのじじくさい言い回し」等と褒められる男が好きな日本語について改めて考えてみた

むらじおパーソナリティの小菅です。

今回のむらじおnoteのテーマは「好きな日本語」。普段から「日本語力ある」「何でそんな言い回し知ってるの」「じじくさい」「ジジイ」などとお褒めの言葉を多くいただくのですが、この機会に改めて好きな日本語について考えてみました。

好きな日本語あれこれ

日本語は、大和言葉と漢語のミックスから始まり、アイヌ語、琉球語、さらにはポルトガル語や英語も取り入れ、見方によっては相当に複雑怪奇な言語になっているのかもしれません。全ての外来語を排除して大和言葉だけで生活するのは今ではほぼ不可能といえるでしょう。

ちなみに、わたしはいま能登に住んでいますが、能登という地名、なんとアイヌ語が由来という説もあるそうです。北前船が盛んになる前から交流があったのかもしれません。

とはいえ、日本古来の言葉である大和言葉がとても魅力的なのもまた事実で、例えば「さくら」。漢字では「桜」と書きますが、もともとは「咲く」に複数形の「ら」(「我ら」とか「彼ら」とかの「ら」です)が付いて「咲くら」と呼ばれるようになったのだそうです。江戸時代にソメイヨシノが開発されるまではヤマザクラが日本における桜の代表格だったのですが、写真で見ても確かに「咲くら」と呼ぶにふさわしい見事な咲きっぷりだなあと感じます。

Google画像検索

また、以前から何てかっこいい言葉なんだろうと感じていたのが「たそがれ」という言葉。漢字では「黄昏」と書きますが、これは漢語の当て字(コウコンと読みます)で、もともとは「誰そ彼」と書きました。たそがれどきといえばご存知の通り夕暮れ時のことですが、その時間帯だと相手の顔が良く見えないことから「誰そ彼」というようになったのだそうです。そしてその対になる言葉を「彼は誰(かはたれ)」と言います。日の出直前の時間帯のことです。たそがれどきと同じ理由で相手の顔が見えないことを、逆の言い回しで表しています。初めてこのことを知ったとき、何て粋で遊び心にあふれた言葉なんだろう、と感動したことをよく覚えています。

粋な遊び心と言えば、江戸時代の言葉遊びも素敵すぎます。「判じ絵」といわれる浮世絵の一種です。たとえばこれ。

右の人は災難ですね。正解は「浅草」です。ふざけてますね。なんですか、「あ」って奴は。右の人によほどの恨みでもあるんでしょうか。

続いてこちら。

誰ですかこれは。目がすごいことになってますね。目が水。

正解は「水がめ」です。ふざけてますね。でも、目が水になってもこの余裕はちょっと見習いたい。

江戸時代はこういった遊び心がめちゃくちゃ花開いた時代で本当に素敵な時代だったんだなあと思います。今の日本文化の基礎、殊に和食の文化はほぼ江戸時代に完成されたといっても過言ではないと思うのですが、江戸時代の居酒屋に行って当時の人たちと心行くまで飲んでみたいものです。当時の日本酒はいまの日本酒とはかなり違っていたそうですが、それもまた楽しからずや。

動詞を名詞にして意味を狭めてみた先人たち

ところで、最近ふと気になったのが、「お+動詞の名詞化」という構造の言葉です。文法用語が合っているか定かではないのですが、たとえば「おかわり」(「かわる」が変化)、「おこぼれ」(「こぼれる」が変化、「おひたし」(「ひたす」が変化)、おつかい(「つかう」が変化)、それ以外にも「おはじき」「おひらき」「おさがり」「おにぎり」「おむすび」等…もともとの動詞に丁寧語の「お」をつけて名詞になっている言葉が意外にも沢山あってめちゃくちゃ面白いです。もともと幅広い意味だった動詞をかなり限定的に名詞化しているのが特徴な気がします。おひたしなんてまさにそうで、もともとの「浸す」という意味が先鋭化して野菜に出汁のかかった旨いあいつという意味だけになっています。そろそろ菜の花のおひたしの季節ですね。何故上記のような構造の言葉が生まれたのか、よく分かりませんが、日常的な動作に「お」をつけて名詞化してしまうという日本人のメンタリティならびに日本語の柔軟性には舌を巻くばかりです。外国語に同じような構造や精神性の言葉があるのか、勉強不足で全く分からないのでご存知の方がいましたら是非教えてください。

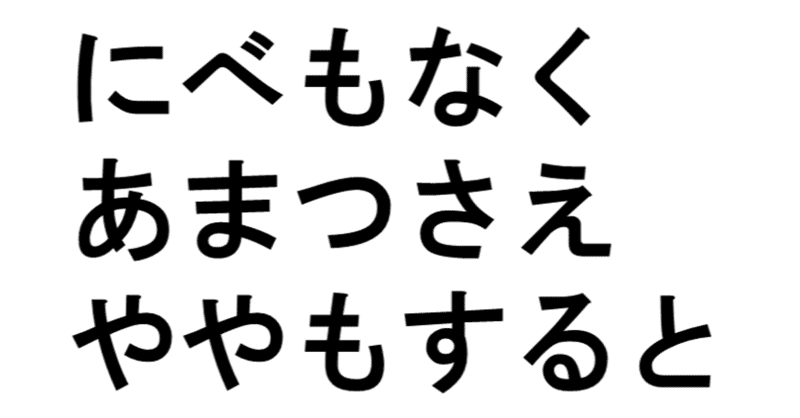

書いてたら思い出してきた好きな言葉たち

また、擬音語や擬態語も素敵な表現だと感じます。「しんしんと降り積もる雪」って、もうそれ以外に表現できない奥行きがありますし、「キラキラした目」と「ギラギラした目」で受ける印象の落差は凄いものがあります。日本の漫画を外国語訳した際に、「しーん」という静けさを表すオノマトペの翻訳に物凄く難儀した、というエピソードも聞いた覚えがあります。その時はたしか「しーん」の文字の横に小さく「silence...」みたいに付記した、という結末だったかと思いますが、いずれにせよ多彩な非言語の表現方法も日本語の魅力の一つですね。

それ以外にも、一人称が異常に多かったり、色の表現が物凄く多岐にわたっていたり、敬語という文化の発展の仕方など、言語はその国の文化を本当に色濃く反映している、もっといえば言語とその国とは表裏一体なのだ、と改めて感じます。

日本語について考えたらむらづくりに辿りついたのでこれにておひらき

現代においては、ビジネスシーンでのカタカナ語の氾濫などが批判的に捉えられることも多いですが、中には日本語に置換しにくいものも含まれるのも確かです。その意味では、日本社会が大きな転換点にあることの証左ともいえるかもしれません。

この国は歴史上、多くの外来語と外国の文化風俗制度を輸入し内部化してきました。その伝統芸は今の日本語にも脈々と受け継がれていて、その精神性があれば素晴らしい未来を拓くことができるとわたしは信じています。そしてそのためのむらづくりをしていこうと考えているのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?