あなたの行きたい場所は?

尾行されている。最初は気のせいかと思った。たまたま進む方向が同じで、右に曲がり、左に曲がり、階段をのぼり、そしておりる。背後の足音もそれに従うようについてくるのは、その足音の主がわたしと同じ方向へ進もうとしているからなのだと思った。

違う。明らかにその足音はわたしを尾行している。つかず離れず、わたしのあとをつけてきている。怖くて振り返ることができない。止まることもできず、かといって駆け出せば相手を刺激して、良からぬことが起きるのではないかとそれもまた怖い。

どれだけの間こうして尾行されているのだろう。わからない。どれだけ歩いたのか目安になるものが無いからだ。わたしは地下道、地下鉄の通路のような地下道にいた。蛍光灯の寒々しい明かり、微妙な色合いのタイルで埋め尽くされた両側の壁、大理石を模したような床。そこにいるのは、わたしと、わたしをつける足音だ。他に人はいない。気づくと誰もいなかった。わたしと、その足音以外には誰も。地下道はどこを通っても似ていて、案内図もなければ、簡単な矢印もない。無機質で、無愛想で、無慈悲。どこを歩いているのか、どれだけ歩いたのか、まったく見当もつかない。それでも歩き続ける。足音がわたしを追い続けるからだ。

左右に分かれる分岐を右に折れる。足音もついてくる。上へと続く階段と下へおりていく階段に分かれるところは下へ。もちろん、足音もついてくる。

ついに、わたしは意を決して立ち止まった。決死の覚悟だったと言っても大げさではないだろう。もしかしたら、そのまま襲われるかもしれないのだ。もちろん、足音も立ち止まった。そして、わたしは恐る恐る振り返る。そこに立っていたのは、眼鏡をかけたもやしみたいな男だった。わたしと同じくらいの年齢だろうか。ビビっているのが丸わかりなほど完全にビビっている。もしかしたら、取っ組み合いになっても、こいつならやっつけられるかもしれない。

「なんでつけてくるの?」と、わたしは尋ねた。努めて冷静に。

「い、いや」と、彼はしどろもどろだ。「いや、つけてないです。たまたま行くのが同じ方向だったんで」

「嘘でしょ?」

「ホントです」と言う彼の額にはわかりやすく汗が玉のようになっている。

「嘘?」

「ホントですってば」

「嘘」

「ホントです」

「じゃあ、どこに行こうとしていたか言ってみてよ。それがわたしと同じなら、あんたの言うことはホントだったってことになるから」

そう言うと、彼はもじもじしだした。「ええと」とか「あの」とか言って、言葉にならない。

「ほら、さっさと言ってよ」と、わたしは急かす。

「わからないんです」と、彼は俯きながら言った。

「ほら」と、わたしは鬼の首を取ったみたいに胸を張る。「嘘じゃん」

「いや、わからないんです。ここがどこなのか。ここからどうしたら出られるのか。あなたについていけば、出られると思って、それでついて行っていたんです」

「え?」と、わたし。

「出口、わかるんですよね?」と、彼。

「え?え?」

わからない。わたしにはわからなかった。そもそもこの地下道をいつから歩いていたのかもわからない。どこへ向かっていたのかもわからない。なにもわからない。わかってないことにすら気づいていなかった。わかっていないことにもわかっていなかった。

「わからない」と、わたしは呟いた。

「え?」と、彼は身を乗り出す。「あんなに自信満々に歩いていたのに?」

「いや、別に自信満々じゃ」わたしはへたり込んだ。「あんたが追いかけて来るから、夢中で歩いてたんじゃん。あんたのせいだ」

「そんなこと言われても」と、彼は困り顔をする。「とにかく、出口を探しませんか?」

わたしは仕方なく立ち上がる。そこでそうしていても、出口が勝手にこちらにやって来てくれるわけではない。けれど、歩いても歩いても同じような通路が目の前にはあるだけ。心が挫けそうになるのに必死に耐え、歩き続ける。歩いて、歩いて、歩いて、くたびれ、疲れ果てた。わたしも、彼ももう歩けないまで歩いて、座り込んだ。もう立ち上がれないんじゃないかとさえ思えた。わたしたちは途方に暮れていた。

「ねえ」

「はい」

「あんたはどこに行こうとしていたの?」

「わかりません」

「そう」

「あなたは?」

「わからない」

「そうですか」

もうクタクタで、それ以上話すことも不可能だった。どうでもいいような気すらしてきた。もう、ここでこのまま朽ち果てていくのでもいいような。そんな風に諦めようとしたとき、彼が口を開いた。

「もしかしたら」

「もしかしたら?」

「行きたい場所が無かったから、どこにも行けなかったのかもしれませんね」

「なに、それ?」わたしは笑った。笑ったけれど、実際は少し納得していた。わたしには行きたい場所が無かった。行けと言われて向かった場所はあったかもしれないけれど、本当に行きたい場所は無かった。「じゃあ、行きたい場所があれば、ここから出られるの?」そんなバカな。「あんたはどこか行きたいとこがある?」

「ありませんでした」と、彼は言った。「でも、いまはあります」

「どこ?」

「あ、あ、あ」

「落ち着け」

「あなたと、海に行きたいです。一緒に」

ポカーン、とした顔をわたしはしていたことだろう。思いもよらないことだったから。わたしは吹き出した。彼はふくれっ面をした。

「おかしいですか?」

「いや、意外だったから」

「好きです」

「急な展開だね」

「急でもなんでも、好きです」

「行こう」

「え?」

「海」わたしは彼に手を差し出す。

「いいんですか?」彼はわたしの手を取る。

「まずはお友達から」

「えー」

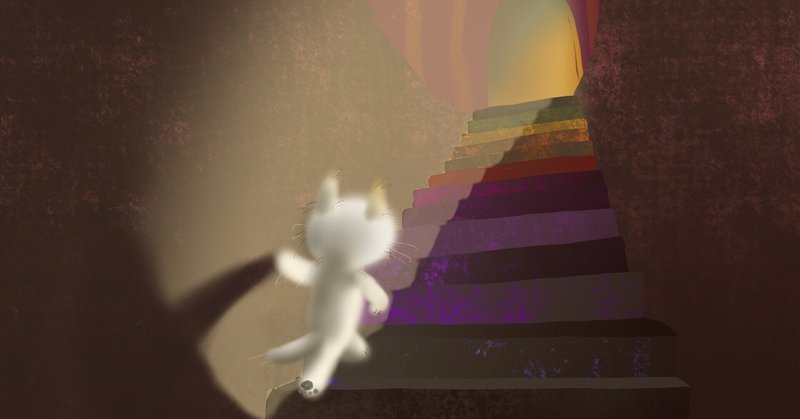

わたしたちは手を繋ぎ、階段をのぼっていく。階段の先から、光が溢れてきている。

No.505

兼藤伊太郎のnoteで掲載しているショートショートを集めた電子書籍があります。

1話から100話まで

101話から200話まで

201話から300話まで

noteに掲載したものしか収録されていません。順番も完全に掲載順です。

よろしければ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?