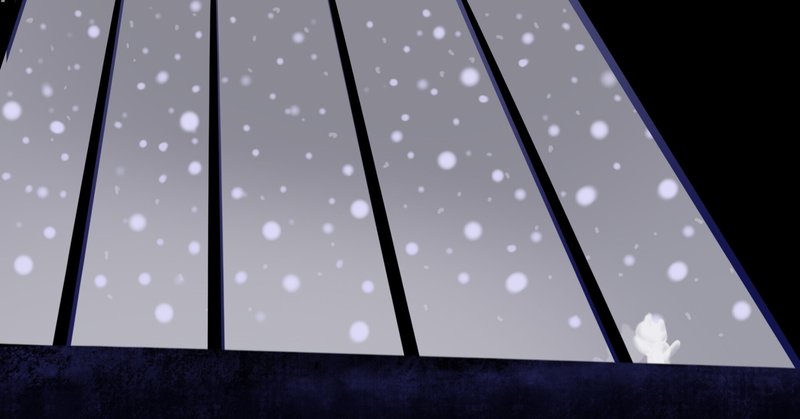

その冬、はじめての雪

その冬、はじめての雪が降った朝に、彼は息を引き取った。夜半過ぎから振り始めた雪は、音もなく降り積もり、朝には世界を真っ白に染めていた。朝には雪の勢いは弱まり、彼が息を引き取るころには太陽が顔を覗かせ、日差しが射し始めていた。振りたての雪が日の光を反射し、世界は光で満ち溢れたようだった。見慣れた庭がこんなにも美しいものだったなんて、初めて知った気がした。

彼はもう相当の歳だったし、足取りも覚束なくなっていたから、別れが近いのは覚悟はしていた。もしかしたら、その冬は越えられないかもしれない。とはいえ、そういう風に思った冬をいくつか越えて来ていたから、またわたしたちの心配を杞憂にしてくれるのではないかと、心のどこかでそう思ってもいた。

雪の振り始めた夜半過ぎに、彼は横たわり、そして二度と起き上がらなかった。雪のように真っ白な毛並みの腹をゆっくりと上下させ、呼吸をしていた。大きく吸って、ゆっくりと吐き出す。ひとつひとつその呼吸を確かめ、そして数えているようだった。残りの呼吸の数を、最後の呼吸まで間違えないように。

そう思ってもなお、わたしは彼が死んでしまうとは信じられなかった。それはなんだか捉えどころない想念だった。見えるけれど触れられないもののように。空を見上げたときに見える糸くずみたいな、網膜のちょっとした傷みたいに、それを見ようとすると、するすると逃げて、決して捉えられない。

「雪、降るね」と、弟は言った。

「そうだね」と、わたしは答えた。それきり黙ったままだった。迫っているかもしれない彼の死については、口にしたくなかったし、多分、弟も同じ気分だったのだろう。もしそれを口にしてしまえば、それは真実になってしまうような気がした。月並みだけれど、そう感じた。

わたしも、弟も、結局一睡もせずに朝を迎えた。朝を迎えるころには、自分がなにを信じているのかわからなくなっていた。彼の死なないことか、それとも彼の死か。彼の命がまだながらえることを信じ、祈りながら、同時に彼が死んでしまうと信じているからこそ、わたしたちは一睡もできなかったのだろう。その瞬間、彼を孤独にしてしまうことを恐れたのだろう。その瞬間を逃す自分の冷酷さを恐れたのだろう。

数えるようにしていた彼の呼吸が次第に弱まって来たとき、そのときを遠ざける術を持たないわたしたちにできることは、ただそこにいることだけだった。そこにいて看取ることだけだった。それで、彼の孤独が少しでも減らせたのかどうかはわからない。自分が死ぬときがきて、その周りを囲まれていて、安らかに死ねるのかどうか、想像もできなかった。

わたしも、弟も、彼が息を引き取ったとき、泣かなかった。わたしはただ、彼のやって来たときのことを思い出していた。まだほんの赤ん坊で、手の上にでも乗るくらい小さかった彼のことを。弟がなにを考えていたのかはわからない。わたしは弟が死ぬ瞬間を想像してみた。その瞬間、孤独を感じるのだろうか。

わたしと弟は、毛布で彼の亡骸を包み、それを抱いて雪の降り積もった庭に出た。そして、その片隅にスコップで穴を掘った。雪をどけ、その下の湿った土を掘り返した。純白の雪が、黒い土で汚されていった。わたしたちはまったく会話を交わさなかった。黙々と穴を掘り、彼を納めるのに充分なだけ掘り返すと、そっとそこに彼を横たえた。手のひらに乗るほどとは言わないまでも、とても軽い亡骸だった。たぶん、色々なものがもう抜け出たあとだったのだろう。思い出とか、記憶とか、魂とか。

雪はじきに溶けるだろう。わたしの悲しみも、彼の記憶も同じように溶けて、無くなってしまうだろうか。そんなことを考えて、わたしはちょっと涙ぐんだ。

No.405

兼藤伊太郎のnoteで掲載しているショートショートを集めた電子書籍があります。

1話から100話まで

101話から200話まで

201話から300話まで

noteに掲載したものしか収録されていません。順番も完全に掲載順です。

よろしければ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?