夢を捨てる

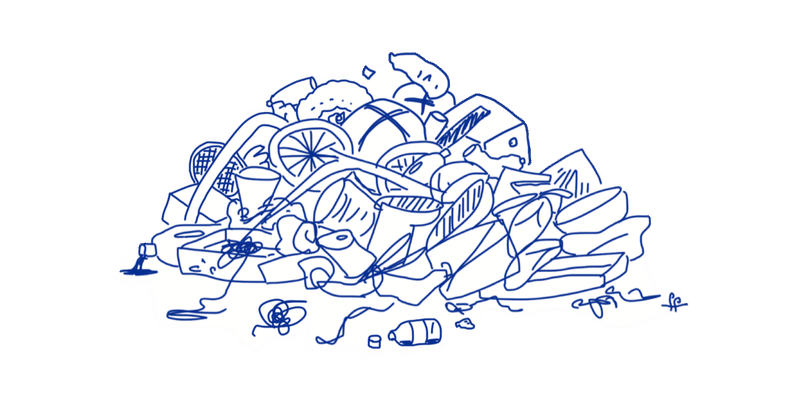

夢を捨てることにした。わたしには大きすぎる夢だったからだ。確かにとてもきれいで、見ていてほれぼれするようなものではあったけれど、役に立たないようならただ邪魔なだけだ。わたしの住んでいる狭いアパートの部屋は、それがあるせいでほとんど身動きが取れないくらいだ。

「捨てることにした」と、わたしは友人に話した。「夢」

「は?」と、友人。「なに? 急に」そして、居酒屋のぼんやりとした空気の中にタバコの煙をふうっと吐く。

「夢、捨てることにした」と、わたしは自分の決意を誇らしげに語る。

「夢って」と、友人はビールを飲む。「あんたの、あのクソ狭い部屋にある、あれ?」

「そう」と、わたしはカシスオレンジを飲む。

「まだ持ってたんだ」友人は笑い、わたしはムッとする。

「だから、捨てるんだよ」と、わたし。「手伝ってよ」

「なんで?」

「だって」と、わたしは小声になる。「ひとりじゃとても持ちきれないじゃん」

というわけで、友人に手伝ってもらい、収集センターに持ち込むことにした。

「そういうことか」と、友人は借りてきた軽トラックの運転席でつぶやく。そう。わたしは運転免許を持っていないのだ。

「回収に来てもらうと」と、わたしは言った。「お金かかるんだよ。持込だとタダなの」

「なんかおごってよ」と、友人。

「いいよ」と、わたし。ビールでもおごればそれで満足するだろうし、一緒にお酒を飲むのはこちらも楽しいわけで、それはそれでいい。

ふたりでどうにかアパートの部屋から夢を出す。けれど、なかなかうまくいかない。玄関につっかえて、外に出せないのだ。

「あら」と、そこに大家さんが通りかかった。「大きな夢だこと」

「へへへ」と、わたしは変な笑い方をする。頭の中では家賃を滞納していなかったか考える。大丈夫だ。最近はちゃんと払ってる。恥じることも、逃げることもない。

「おい」と、友人。「全然でないじゃん。どうやって入れたんだよ?」

「もしかしたら」と、わたし。「中で成長しちゃったのかもしれないね」

「しれないね。じゃないよ」そういいながら、友人は思いっきり夢を押す。玄関の枠に夢がぎゅうっとなって、スポッと抜けた。

「こんな狭い部屋で、夢を育むんじゃないよ」と、友人。

「日当たりが悪くてもちゃんと育つものなんだね」と、わたし。

そして、どうにかこうにかその夢を軽トラックの荷台に乗せた。過積載じゃないかってくらい、荷台が沈みこむ。

「ちゃんと走れる?」わたしは不安になって尋ねた。友人はゆっくりとアクセルを踏む。ゆらゆらと頼りない足取りで、軽トラックは走り出した。曲がるときには大きく揺れて、横倒しになるんじゃないかとひやひやする。スピードは出せないから、わたしたちの後ろには長い車の列ができて大渋滞。クラクションを鳴らしながら追い抜いていく車もたくさんいた。わたしの夢のせいで、申し訳ない限りだ。

そして、ついに収集センターにたどり着いた。作業員の人に案内されるまま車を走らせ、受付で夢を下ろした。

「捨てる夢はこれだけですか?」と、作業員のお兄さん。

「はい」と、わたし。「これだけです」

それだけ。やりとりはそれだけだ。作業員の人たちがやって来て、わたしの夢を運んで行った。感動的な別れのシーンも、涙を流すようないとまもなかった。あっけない幕切れ。わたしたちの後ろからも夢を載せた車が来ていた。夢はこうしてどんどん捨てられるのだ。別れを惜しんでいる時間なんてない。

「行くよ」と、友人が軽トラックの運転席でわたしに声をかけた。わたしは助手席に乗り込み、友人はアクセルを踏んだ。

荷台に乗せていた夢が無くなって、軽トラックは軽快に走る。さっきまでのよろよろがウソみたいだ。カーラジオでは、誰かが笑い声を上げていた。

「海」と、友人がつぶやくように言った。

「え?」

「海でも行こうか?」

「いいね」と、わたしは言った。

No.761

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?