金魚

一度は駄目だと言ったものの、娘がどうしてもと必死にせがむものだからしぶしぶ金魚すくいをさせてしまった。夏祭り、縁日の屋台で他のものには目もくれなかったのに、娘は金魚すくいだけはやりたいと言ったのだ。まだ幼い娘だ、きっと金魚はすくえないだろう、と思ったし、もし万が一すくってしまった場合、金魚を飼わなければならなくなる。正直なところ、わたしはそれがイヤだった。水を替えたりで手間がかかるし、それを怠れば汚れ濁り臭ってくるだろう。娘自身にそれをやらせるわけにもいかないから、そうした世話はわたしの仕事になるに違いない。それはまだいいにしても、生き物を飼うといつか死んでしまうのが、わたしはイヤだった。

結局、ポイは簡単に破れ、娘はおまけとして与えられる金魚を一匹もらっただけになった。とても小さな金魚だ。それでも娘は金魚の入ったビニール袋を何度も目の高さまで持ち上げ、しげしげと見詰めては嬉しそうに笑う。金魚は袋の中、視線が恥ずかしいみたいに尾ビレを軽く動かしている。名前をどうしようかとかなんとか言いながら、わたしたちは家に帰った。

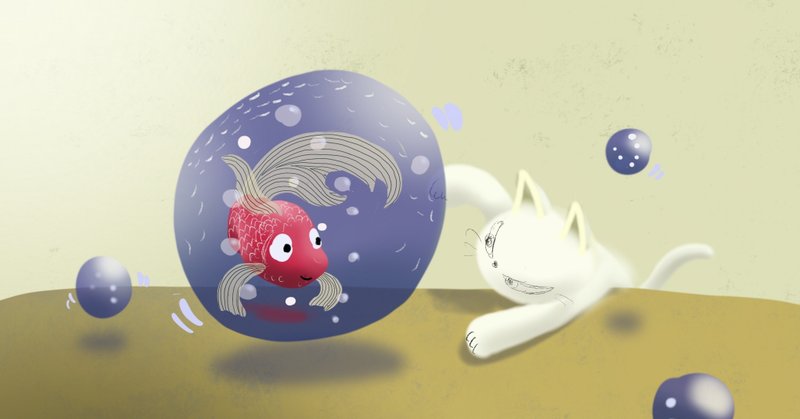

古い金魚鉢を探しだして来てそれに入れると、金魚は辺りを探るように泳ぎ回った。おずおずと尾ビレを動かし、方向を変え、胸ビレを動かしながら止まり、娘の視線を窺う。娘は飽くことなく、いつまでもそれを見ていた。夜遅いから床に就くように言っても、娘はなかなか金魚鉢の前から離れようとせず、しまいにはそこで眠り込んでしまった。

翌朝、娘は早起きしてもう金魚鉢の前にいた。娘の背中越しに金魚を入れた鉢を見て息を飲んだ。金魚は腹を上に向け、水面すれすれを漂っているのだ。

「ねてるの?」と娘はきょとんとした顔で尋ねた。

「死んじゃったのね」わたしは言った。

「うそ、ねてるのよ」それは死を否定するために言い聞かすというのではなく、本当に金魚が眠っていると信じている口調だった。 娘はそれまでどんな死にも触れたことがなかった。少なくとも、娘の手に触れるような死はそれまでなかった。

「たぶん、死んじゃったのよ」 と、わたしは言った。

「ねてるのとしんじゃうのはどうちがうの?」 娘は尋ねた。

「死んじゃうと、もう目が覚めないのよ」

「じゃあ、ねてるのはちょっとしんでおきるってこと?」

庭にお墓を作ってあげようと言うと、娘は泣いて抵抗した。土に埋めてしまうと、もう金魚に会えなくなってしまうと言うのだ。死んでしまったらこうする他にないのだとさとし、どうにか宥めすかして、やっとのことで庭の片隅に墓を作った。墓標として、娘は自分の箸を使うと言ってきかなかったので、土を盛ったところに一本それを刺して立てた。

「忘れないようにしてあげなさい」娘の小さな手を握りながら、わたしはそう言った。

娘はコクリと頷いた。

泣き疲れたのか、気がつくと娘は縁側でぐっすりと眠っていた。身動ぎ一つしないくらいぐっすりと。まるで死んだように。娘の口元にそっと耳を近づけると、微かだが確かな寝息が聞こえた。

No.225

兼藤伊太郎のnoteで掲載しているショートショートを集めた電子書籍があります。

1話から100話まで

101話から200話まで

noteに掲載したものしか収録されていません。順番も完全に掲載順です。

よろしければ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?