海辺の町から遠く離れて

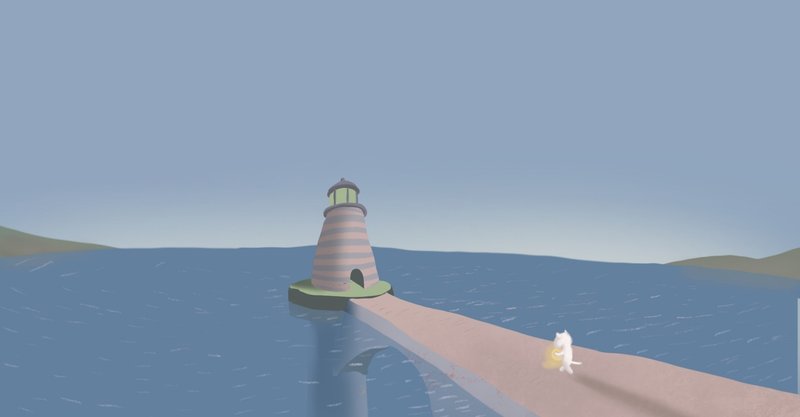

海のそばで生まれ育ったから、朝、海鳥が騒ぐ声に起こされるのが当たり前だった。風はいつも潮の香りをはらんでいるものだったし、町のどこにいても波が砂浜を洗う音が聞こえないことはなかった。潮の満ち干は、自然の大きなリズムの中にあることを囁いてくれていたような気がする。わたしがそれに耳を傾けることができていたかどうかは別として。

町を出て行こうと思うということを話した時、彼は「そうか」とだけ言った。古い町の、古い人。それだけ言って、あとは何も言わなかった。わたしがいつかそう言うのを知っていたかのようだった。それを待ち受けていたかのように。あるいは、それもまた潮の満ち干と同じようなものであるかのように。

わたしは彼になんと言って欲しかったのだろうと今でも時折考える。「行くな」と言って欲しかったのか。そう言われていれば、わたしは頑固者だから、絶対に出て行くと強い姿勢に出たかもしれない。そうすれば、わたしは振り返ることもせずに町を後にできたかもしれない。実際のわたしは、くよくよ悩みながら、きっと後悔するに違いないと思いながら、感傷に浸らないようにと、自分に言い聞かせながら、踏み出した。そして、今もまだ、自分の選択が正しかったのかを自問自答する。もしかしたら、そもそも正しい選択肢など用意されていなかったのかもしれないのに。

新しい街は海から遠いところだった。朝、うるさく騒ぐのは海鳥ではなく、ごみ置き場にたむろするカラスたちだったし、潮の香りも波の音も無かった。あるのは排気ガスの臭いと、雑踏の喧騒。その頃のわたしには、それが新鮮に映った。 新しい友人、新しい生活、全てが新しかった。全てを新しくした。髪型を変え、服の趣味も変えた。新しい音楽を聴いて、それまでと全然違う言葉遣いをした。全てが新しいうちは、古い後悔を眠らせておくことができた。そうすれば、自分の選択が正しかったのだと思えた。

新しい朝、わたしは一つ失敗を犯した。新しい朝に淹れた新しいコーヒーに、わたしはうっかりミルクを入れてしまったのだ。それは古い習慣だった。わたしが、あの海辺の町にいた頃にしていたこと。耳の奥に残る波の音みたいに、体に染み付いてしまったもの。結局のところ、全てはそのせいなのだろう。

「誰だって」と、その人は言った。新しい街の、新しい人。「そんな後悔を抱えているものさ」

「誰かの後悔がわたしを救ってくれる?」

「いや、救わないさ」その人はコーヒーをブラックで飲んだ。

「別に、後悔なんてしてない」わたしはそう言った。あからさまな強がりであったとしても、わたしには強がる必要があった。強がりとはそういうものだ。強ければ強がる必要なんてない。

「そうかい」とだけその人は言った。「それならそれでいい」

「本当に」

「ああ」

「あの時、町を出なかったら、それはそれでわたしは後悔してたのよ」

「かもしれない」

「わたしはここでこうして生きていくの」

「ああ」

その人の胸に耳をピタリとつけると、波の音がするような気がした。そうしていれば、たとえ宇宙の果てであろうとも呼吸ができるように思った。

「後悔してるかもしれない。だけど、わたしは正しかったのだと思う」わたしは心の底からそう言うことができた。

No.273

兼藤伊太郎のnoteで掲載しているショートショートを集めた電子書籍があります。

1話から100話まで

101話から200話まで

noteに掲載したものしか収録されていません。順番も完全に掲載順です。

よろしければ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?