冷たい水

身を切るくらい冷たい水だと思っていたら本当に切れた。

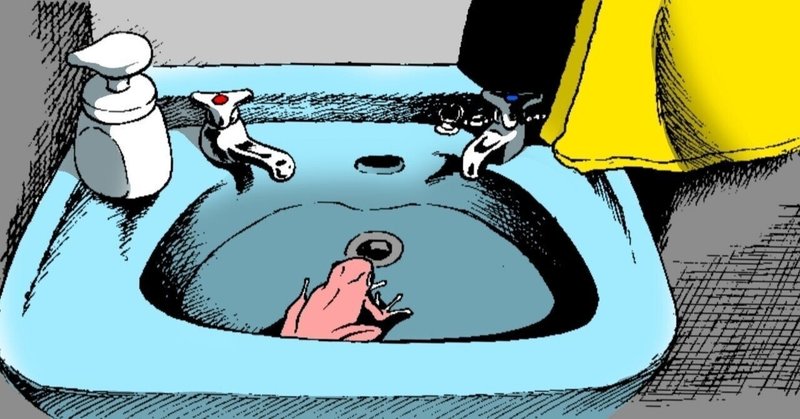

朝、顔を洗おうとしていた時のことだ。蛇口をひねって、水道から水を出し、それを掬おうと流れる水の中に手を差し伸べると、水に触れたところがたちまち切れた。それは水ではなく、まるでガラスのかけらのようだった。両手には大小様々な傷口ができ、血が流れ出した。白い洗面台はあっという間に真っ赤に染まった。それは渦を巻いて、排水口に吸い込まれていった。

彼女は傷口に残った冷たい水のかけらをひとつひとつ丁寧にピンセットで取り除き、消毒をして、包帯を巻いて手当をしてくれた。

「参ったな」と、わたしは言った。

「何が?」と、彼女は言った。

「これじゃあ、何もできない」両手を掲げ見せる。包帯でぐるぐる巻きにされたその下には、ボロ布のようにズタズタに切り裂かれた両手がある。ほんの少し指を動かそうとするだけで、激痛が走る。とてもではないが、まともに生活を送れなさそうである。

「これじゃあ、箸も持てない」

「そう」

「ボタンも留められない」

「そうかもしれない」

「重要な書類に署名することもできない」

「重要な書類って?」と、彼女は笑った。「あなたがなにか重要な書類に署名することなんてあるの?」

わたしは肩をすくめた。あるかもしれないし、ないかもしれない。これまでのところはないにしても、先のことはわからない。

「不便なのは確かかもね」彼女は笑った。「じゃあ、手が治るまで、あたしがあなたの世話をしてあげるわ」

そうして、彼女に身の回りの世話をされることになった。どうもこれはわたしの性分らしい。女性たちの多くは、なぜかわたしを見ると世話を焼きたがる。「まったく、もう」と言いながら、なにかと世話を焼かれる。母性本能、なるものがあるとして、それをくすぐるなにかがわたしにあるのだろうか。こんなむさくるしい人間に?あるいは、それはまだ幼い子どもにしてもそうなのである。もしかしたら、どこか頼りないものを感じさせるのかもしれない。放って置くとどうなるかわからないような危うさ、と言うと恰好が良すぎる。端的にだらさなさが露見しているのだそう。

シャツのボタンを留めるのも、食事を摂るのも、彼女の手無しにはできなかった。手が使われるべき場面はすべて彼女の手を借りることになったのだ。彼女は文句のひとつも言わずに甲斐甲斐しく世話をしてくれた。

ある日、ちょっとしたことで彼女を怒らせてしまった。ちょっとしたこと、というのはあくまでこちらの言い分で、彼女からすれば重大なことだったのかもしれない。これもまたわたしの性分で、わたしと関わった人たちはわたしにひどく腹を立てることがしばしばだった。あるいはそれもまた、わたしの生来のだらしなさのなせる業なのだろう。申し訳ないとは思うが、思うだけである。離れていく人もいれば、留まり、腹を立て続ける人もいれば、呆れ、諦める人もいる。様々な人がいるものだ。そう思うが、思うだけだ。口にはしない。沈黙は往々にして金である。そうしているうちに、大体の場合はほとぼりが冷める。しかしながら、今回ばかりはそう悠長なことは言っていられなかった。

彼女は世話を放棄した。わたしの手の代わりになっていた彼女の手は簡単に他人のそれになった。当然、シャツのボタンは留められないし、食事もできない。手を使う一切合切のことができなくなった。

「すまなかった」と、わたしは頭を下げた。

「わかればいいのよ」と、彼女は言った。

こうして、全ては彼女の思うがままなのだ。

No.464

兼藤伊太郎のnoteで掲載しているショートショートを集めた電子書籍があります。

1話から100話まで

101話から200話まで

201話から300話まで

noteに掲載したものしか収録されていません。順番も完全に掲載順です。

よろしければ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?