黄金の島

船員たちは漂流した末にその陸地にたどり着いたわけだが、彼らの装備や船を見れば、命があるだけで御の字と分析するのが当を得ているだろう。実際のところ、彼らの大部分は生きて陸地を踏めたことを神に感謝した。船もその積み荷も見事に海の藻屑となってしまったのであり、彼ら自身がそうなっていてもおかしくなかった。

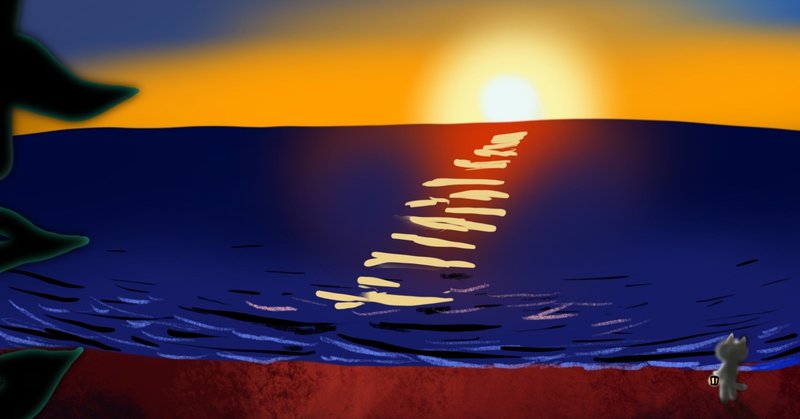

船員たちは波打ち際に打ち上げられた。波が海岸を洗う音、日差しの温もり。まぶた越しにもわかる強い光で彼らは目を覚ました。そして、まぶしさに目を細めながら辺りを見回して驚いた。まぶしいはずだ。なんとその砂浜は黄金、砂金の砂浜だったのだ。強い日差しを反射し、黄金色にキラキラと輝いていた。

砂浜だけではなかった。見渡す限り、すぐ先に見える丘も遠く見える山も黄金色に輝いていた。 その島の大地はすべて黄金だった。黄金の島である。

彼らはその光景を茫然として眺めていた。誰一人として口を開かない。そして、気付くと彼らはそこの住人に取り囲まれていた。

彼らは一瞬襲われるのではないかと身構えたが、そこの住人たちは笑顔だった。その笑顔に彼らはその緊張をすぐに解いた。

住人たちは大地の色と同じくこれまた金色の服を着ていた。大人から子どもまで、老若男女問わず、金ぴかである。言葉は通じないが、身ぶり手振りでなんとか意思の疎通らしきものをとる。明らかなのは、住人たちが彼らを歓迎しているということだ。住人たちは常に笑顔だ。

彼らはそこに滞在するうちに、少しずつそこについて、またそこに住む人々について知った。そこは島であり、しかもその土地は黄金のみでできていることを知った。島の住人たちにとって、黄金は路傍の石に過ぎず、なんの価値も持っていないのだ。島の住人たちは、黄金を使って様々な物を作って生活していた。服を作り、食器を作り、便所も黄金、家も金塊を積み重ねて作っていた。その土地に慣れない彼らにはその景色はあまりにもまばゆすぎて、彼らの中には目を悪くする者も現れたほどだ。

それでいて土地は豊かで、果物や野菜が勝手に繁茂し、それを食べる家畜や動物たちは丸々と太っていた。気候も暑くもなく寒くもなく、常に心地いい。地上の楽園と呼んで差し支えないだろう。

島の住人たちは実に親切に彼らに接した。怪我をした者には手当てをし、食事を作り、彼ら専用の寝床まで用意してくれた。彼らは島の住人たちの親切さに感銘を受けた。そして、島の住人たちは彼らに船を作ってくれさえもした。もちろん、その材料は黄金だ。

船が完成し、出航を翌日に控えた夜、船員たちは集まって話し合った。帰ってからこの島のことを世間に公表すべきか否か。結論はすぐに出た。公表しない。

島の住人たちは、路傍の石と思っていたものが価値あるものだと知り、それを切り崩し、次々に売り、島にはガラクタが溢れ、それと反比例して土地は減っていき、また住人たちの性質も次第に変わり、親切心を失い、吝食になり、黄金を売ることと物を手に入れることしか考えなくなり、さらに土地はなくなり、ついには島がなくなってしまった。ということを彼らは危惧したのだ。 彼らは人の欲望というものの際限なさを知っていた。なぜなら、それは彼ら自身の中に潜み、彼らをも蝕んでいたからだ。そうでなかったとしても、彼らの親切心や、気の良さを利用し、騙し、金を巻き上げようとたくらむものが現れるに違いない。彼らはそこが楽園、地上に残された楽園であり、それは誰にも秘密にされておかれるべきだと考えたのだ。

出航の朝、船員たちは涙を流して島の住人たちと別れた。そこに留まろうと考えるものもひとりやふたりではなかったが、彼らは思い留まった。もしそこに住まわせてくれと言えば、島の住人たちであれば快く受け入れてくれただろう。しかし、そうして彼らの気の良さを頼ることが憚られたのだ。

船員たちは島が水平線に隠れるまで島を眺め続けていた。航海は順調に進み、ほどなく彼らは故郷に帰還した。故郷の人々は彼らの乗ってきた黄金の船に驚き、彼らを問い詰めたが、彼らの誰一人として口を割る者はいなかった。楽園は楽園であり続けなければならない。

さて、一方島の住人たちだが、彼らを見送ってからほどなく、悪い病気が蔓延し、あっという間に一人残らず死んでしまった。薬があれば、漂着した人々の住むところなら二束三文で手に入る薬があれば、治せすことのできる病気だった。だから、いま、その島は無人島になっている。

No.181

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?