ラブリー

とても仲が良くても、男女関係にならないこともある。それを友情と呼ぶのならそう呼んでもいいのかもしれない。男と女の友情。多様性の時代における古典命題。

ぼくと彼女は結局のところ男女関係にならなかった。彼女は見た目としても魅力的だし、打ち解けて会話を交わすとその魅力はさらに磨きがかかった。洒落たカフェなんかは苦手で、「人脈」を増やすことに執心しているような若者を嫌悪する、そういう人だった。価値観ということにおいても、ぼくと合うものは多かった。会話をしていても退屈することは無かった。少し皮肉っぽいのが鼻につくようなこともあったけれど、ぼくも人のことを言えたものではない。

ぼくと彼女が大学生の頃。

彼女とは新入生ガイダンスで出会った。たまたま席が隣同士になり、彼女が一切合切の筆記用具を忘れていたことで会話が始まり、同郷であることがわかり、すぐに打ち解けた。ガイダンス中、彼女はわからないことがあると小声でぼくに尋ねた。ぼくはそれに答えてやった。

「いやあ、君がいて良かったあ」と、ガイダンスが終わって教場を出た彼女はぼくに握手を求めた。「わかんないことがあったら、なんでも聞くね」

「そういうのは」と、ぼくは彼女と握手をし、その握力に少し驚きながら言った。「なんでも聞いてね、って言うものじゃない?聞く方が言うセリフじゃなくない?」

彼女はイタズラっぽく笑っていた。

そんな出会い。

あるいは、新しい環境で、知り合いもひとりもいないような状態だったから、それはひな鳥のインプリンティングのようなものだったのかもしれない。ひな鳥が卵の殻を破って初めて見た動くもの。ぼくというひな鳥にとってのそれが彼女であり、彼女というひな鳥にとってのそれがぼくだったのかもしれない。もしかしたら、最初に見た動くものがそれぞれでなければ、ぼくらはそうやって打ち解けなかったかもしれない。しかしながら、そういうタラレバは無意味だ。ぼくらは出会い、打ち解けあった。そして、時折ふたりで会うようになった。たいていは夜のファミリーレストランだ。それぞれの家から近い街道沿いの終夜営業のファミリーレストラン。

打ち解けあったけれど、四六時中一緒にいるような感じではなかった。彼女はすぐにクラシックギターを弾くサークルに加入し、そこで友人を作り、そこでボーイフレンドもできることになる。彼女が学内で行動を共にするのはそのサークルの友人たちとが多かった。

ぼくはどちらかというとアルバイトに熱心だった。学習塾の講師の口があって、そこで働くようになった。子どもたちに算数を教える仕事だ。時給につられて始めたのだけれど、保護者の対応や、授業準備など、なかなかのブラックバイトだった。そこをやめなかったのはひとえにそこでガールフレンドができたからだ。まあ、そんなものだろう。

それぞれにボーイフレンドとガールフレンドができても、ぼくと彼女は連絡を取り合ってファミリーレストランで会った。お互いの近況の話をし、最近見た映画や、見つけたミュージシャン、ボーイフレンドとののろけ話、アルバイトに対する愚痴、そんなあれやこれやを延々話した。そして、朝が来るとあくびをしながらそれぞれの家に帰る。

ぼくらは互いに何を求めていたのだろう。あるいは、疑似家族のようなものだろうか?家族よりももっといい加減な相手を求めていたように思う。誰にも聞かれたくないようなことを話せる相手。親友でも、恋人でも、家族でもない。「王様の耳はロバの耳」と叫べる穴がそれぞれだったのかもしれない。

そろそろ就活が始まるというころ、彼女から連絡があって、ファミリーレストランで会うことになった。やり取りはテキストメッセージだったのだけれど、それでもなんだか彼女がいつもと様子が違うのが見て取れた。文面からして、なんだか暗い様子なのだ。

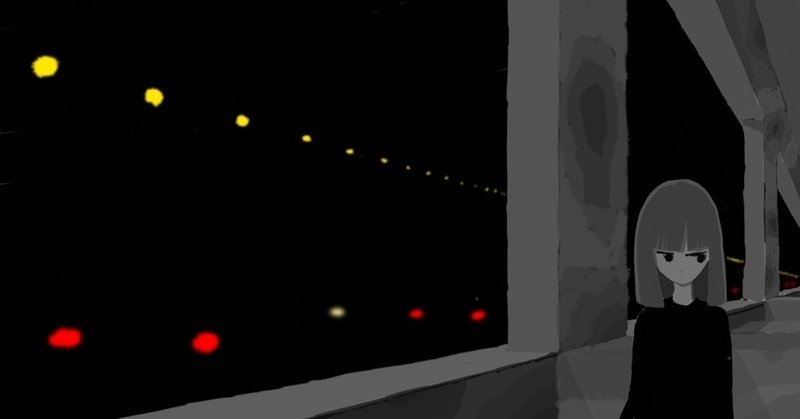

会うと明らかに落ち込んでいた。彼女はファミリーレストランの窓際の席に座り、頬杖をついて行きかう車を眺めた。ひと言も口を利かない。憂鬱そうな面持ちで窓の外を眺め続けていた。

ぼくは事情を聞こうかと思ったけれどすぐに思い直した。そして、ぼくも頬杖をついて、窓の外を眺め始めた。夜が深まるにつれて車の量は明らかに減っていった。みんな帰るべき場所に帰って、布団の中で眠りについているのだろう。街が寝静まり始めている。彼女はどこかを眺め、ぼくは黙っていた。時間はしかたなさそうに流れ、ウエイターはあくびをした。まぶたが重くなってくると、ドリンクバーにコーヒーを取りに行った。そして体を伸ばした。店員たちが談笑するのが聞こえた。席に戻っても、彼女は相変わらず窓の外を眺めていた。時計を見る。夜明けは近い。

「人生って」と、彼女が不意に呟いた。「なんだろうね?」

「人生はショータイム」

「なにそれ」彼女は笑いを漏らした。「そんなキャラだっけ?」

「あるいはお祭り」

「フェリーニ?」

ぼくは肩をすくめた。

「ありがとう」と彼女は言った。

「なにが?」

「別に」

ぼくはもう一度肩をすくめる。

彼女は深く息を吸い込んで、そして吐き出した。

「命が戻って来る」と、彼女は言った。

大学を卒業するまで、ぼくと彼女はそんな感じの交流を続け、そしてそれぞれ就職し、ぼくが地方に行くと、すぐに疎遠になった。いま、彼女がどこでなにをしているのか、ぼくは知らない。

No.532

兼藤伊太郎のnoteで掲載しているショートショートを集めた電子書籍があります。

1話から100話まで

101話から200話まで

201話から300話まで

noteに掲載したものしか収録されていません。順番も完全に掲載順です。

よろしければ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?