生活の芸術家になるために ASEEDONCLÖUDの家と宮沢賢治の農民芸術論

先月、横浜市青葉区のたまプラーザで家を建てた。

家といっても、本物の家ではなく、小さな手作りの模型だ。朝からワークショップに参加して、久しぶりに糊や絵具を使って作業した。

ASEEDONCLÖUDの物語

私は、ASEEDONCLÖUD(アシードンクラウド)というブランドの服をよく着ている。

毎年、春と秋になると、「架空の職業」をモチーフにした物語性の強いコレクションが発表される。例えば、旅をしながら雨乞いの舞いを踊る司祭、漂流物を拾いながら灯台を守る夫婦、村人たちから魔女として疎まれつつも薬草の研究をする修道院の子どもたち......。一つ一つの物語には、デザイナーの玉井健太郎さんの自然観や人間観が感じられ、一着一着のディテールからは、登場するそれぞれの人物たちの暮らしぶりが伝わってくる。

この「ASEEDONCLÖUD」という不思議なブランド名は、玉井さんが幼稚園の時に作った絵本に由来する。題名は、「くもにのったたね」(英語にすると、「a seed on cloud」)。

玉井さんにとって、クリエイションとは物語を語り出し、物語の中の暮らしを細やかに形づくっていくことなのかもしれない。私は、毎シーズン発表される、知らない誰かの暮らしの物語を楽しみにしている。そして、その服を着る。

ASEEDONCLÖUDのワークショップ

そして今回、私の家のクローゼットを彩るASEEDONCLÖUDが、めずらしくワークショップを開催することを知った。しかも、玉井さんご自身がいらっしゃるとのこと。私は、予約開始の日に早起きをして、さっそく電話をかけた。

ファッションブランドの体験型イベントといっても、作るのは服ではない。切って、貼って、絵具を塗って、自分の「家」を完成させるという内容だ。

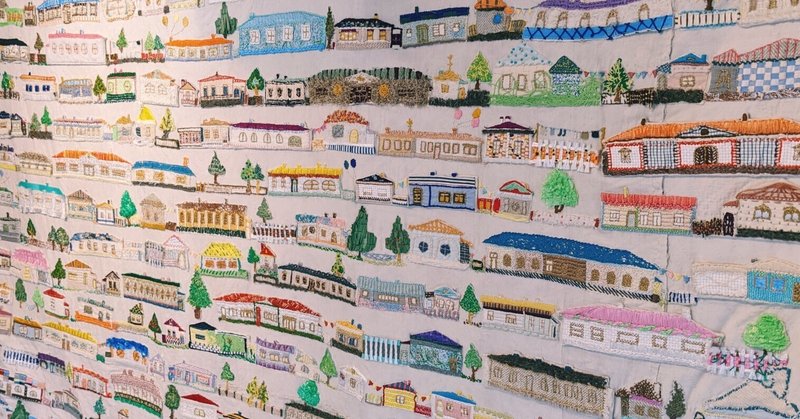

同ブランドは、2011年の春夏に「町作家」というコレクションを発表した。それ以来、「家」がアイコニックなモチーフとして使われている。さまざまな色や形の家が集まり、「ASEEDONCLÖUD」という名の町が広がっていく。

その日、玉井さんは、家も「ファッション」なのだとお話していた。それは、家が、そこに住む人がどんな人か、どんな暮らしをしているかを表しているという意味のようだ。

ワークショップでは、三角屋根の小さな家を渡される。この模型を加工して、自分の家を作る。まず、どんな家にするか紙にデッサンし、カッターで切り込みを入れたりして窓やドアを作る。その後、紙を貼ったり、絵の具で色を塗ったりする。最後にモデリングペーストやクレヨンなどで質感を出す。

どんな家を作るか。特にプランはなかったが、一つだけ自分で課題を設定していた。それは、一人で対になる二軒の家をつくることだ。というのも、当初はパートナーと一緒にワークショップに参加する予定だったが、当日参加できなくなってしまった。ただ一人で代わりに二軒作るのではつまらない。このハプニングを楽しんでみようと思った。

屋根や外壁の装飾に使う素材には、古新聞や包装紙が用意されていた。山のように積まれた紙の束を探っていると、奇妙な新聞紙を見つけた。それは『茶の本』で知られる思想家・岡倉天心の特集で、日本語と英語で書かれた文章の他、謎めいた装飾文様や風景のカラー写真も掲載されていた。

明治以降の日本の哲学を研究していた私にとって、日本の伝統文化を新しい言葉で蘇らせた天心は特別な存在だ。パートナーも彼が好きで、花に関するエッセイで『茶の本』の一節を引用をしたこともあった。

こうして、偶然、二人の関心が重なる人物の掲載された新聞紙が見つかった。これを核にして家を作ってみよう。そう考え、この記事に掲載されている装飾や文章を切り取って、それぞれの家に張り付けることにした。貼る装飾は別の柄にして、家全体の印象は異なるものにする。隣り合った家に、それぞれが住んでいるイメージだ。二人の人間は、関心もスタイルも別々だか、時間を共有することで、どこかつながりが生まれてくる。それが外壁に痕跡として地層のように蓄積されていく。そんなことを考えながら作っていった。

岡倉天心の記事の他にも、自分たちに関連のあるイメージや言葉が載っている新聞紙や包装紙を貼り付けた。

これは、一種のコラージュだ。自分の中に作りたい家のイメージが明確にあるなら、絵の具で緻密に描画するという選択肢もある。それに対して、コラージュは、自分が作りたいもの、表現したいものを、偶然に出会うものを通して発見していく道だ。偶然性と戯れることから、新しい自分が生まれていく。

宮沢賢治の農民芸術論

カッターで窓を作るのに手こずったり、思い通りの色が出せずに苦労したり、指は糊や絵の具で汚れたりする。けれども、自分の手を動かして何かを表現することは、とても自由だと感じる。普段抑圧されていた何かが、水を得た魚のように生き生きと動き回っている。

こんなふうに手を動かしたのは何年ぶりだろうか。絵筆を握ったのも数年ぶりだ。立体作品を作ったのは、中学生の頃が最後かもしれない。子どものときは工作やお絵描きが好きだったのに、年を重ねるにつれ、自分には縁がないと思うようになっていた。

職業芸術家ではない人が作品をつくるといえば、宮沢賢治の「農民芸術」を思い起こす。

……おお朋だちよ いっしょに正しい力を併せ われらのすべての田園とわれらのすべての生活を一つの巨きな第四次元の芸術に創りあげようでないか……

これは、農民の新しい文化を提唱するマニフェストだ。

賢治は、誰もが芸術家になれると考えていた。ここでいう芸術は、二つのレベルで言われていると思う。一つ目は、音楽、詩歌、演劇のような普通の意味での芸術、いわば小文字の芸術(arts)だ。実際に、賢治は農民たちと楽団を組織したり、演劇を上演したりしていた。そして、もう一つは、もっと広い意味での芸術、いわば大文字の芸術(Art)だ。

声に曲調節奏あれば声楽をなし 音が然れば器楽をなす

語まことの表現あれば散文をなし 節奏あれば詩歌となる

行動まことの表情あれば演劇をなし 節奏あれば舞踊となる

農作業も音楽に合わせて行えば、リズムとメロディに導かれる舞踏となる。どんな行動も使命感をもって行うなら、ダイナミックなドラマとなる。生活すべてが、田園という舞台も含めて総合芸術、「一つの巨きな第四次元の芸術」となる。「第四次元」とは、三次元空間に加えて、時間という次元が加わったもので、時間的に変化していく現実世界全体を表すと考えられる。

小文字の芸術、大文字の芸術

絵画、詩作、演奏のような、狭い意味での芸術活動のレベル。いわば小文字の芸術(arts)。そして、生活全体を芸術へと変える、広い意味での芸術活動のレベル。いわば大文字の芸術(Art)。両者の関係をどう考えればよいだろうか。

創作自ら湧き起り止むなきときは行為は自づと集中される

そのとき恐らく人々はその生活を保証するだらう

創作止めば彼はふたたび土に起つ

ここには多くの解放された天才がある

賢治は、それぞれの人がインスピレーションを感じたときに自分の適性にあった創作活動に集中し、それが形になると、その時に得た知見や技法を活かして農業を行うという流れを考えていたようだ。

小文字の芸術に取り組むことで芸術家の態度や技法を身につけることができる。そして、その活動で身につけたものを、大文字の芸術に、つまり、生活全体で繰り広げられる巨大なインスタレーションに活かすことができる。

例えば、自分の手で作ることを繰り返すと、生活全体に対する能動的な態度が生まれてくる。いわゆるDIY精神だ。自然の生み出したもの、人の作り上げたもの、さまざまなものの細部に宿る神を見出す眼差しも養われるだろう。技法のレベルでいえば、色、形、構図、リズム、メロディ、比喩などに関する知識やテクニックは、生活のさまざまな場面に活用できる。

今回のワークショップは、小文字の芸術にあたる活動だ。手を動かしながら気づいたことや学んだ技法が、これからの私の生活全体という大文字の芸術に反映されていく。

コラージュの精神から生まれるライフスタイル

生活という「第四次元の芸術」は、一人の人間がある計画を構想し、その計画通りに、素材を準備し、道具を活用して当初のビジョンを実現するというプロセスでは進まない。予想外の人から突然連絡が来るように、常に不確定な要素が含まれ、外部からの介入があり、その中で進んでいく。

家は、そういった生活の拠点の一つだ。日常生活は慌ただしく、ハプニングの連続である。気づけば物が増えていたり、散らかっていたりする。時が経つにつれ、増築や改修も必要になる。私たちは、自然、街、周りの人々、さまざまなレイヤーでの自分の外にあるものに囲まれながら、住む家を形づくる。自分の暮らしは、さまざまなものとの関係の中で出来上がる。

そんな暮らしの中では、偶然に見つけたものを組み合わせて新しいイメージを生み出す「コラージュ」の技法が効果的だ。自分なりのスタイルを柔軟に作りながら、心地よい住処を作り上げていく。

「ASEEDONCLÖUD」がつくりだす架空の職業の服を自分が着るのも、一種のコラージュなのかもしれない。

例えば、人の心に花を咲かせる「心師」という職業をテーマにしたコレクションがある(2021年春夏「心師道」)。大道芸人としてのパフォーマンスと、木こりとして桜を育てる活動を同時に行う仕事だ。私自身は「心師」ではない。それにもかかわらず、その服を着るとしたら、それは何のためなのか。一番大きな理由は、「花」についてのセンスや問いを、自分の生活の中に採り入れるためだ。誰かの見た景色、仕事の手触りを追体験し、自分の生活の中にコラージュする。それは、普段の暮らしの中で見落としているものに光を当て、振る舞い方を少しずつ変化させる。

自分の生活全体を芸術にすると聞くと、何か息苦しい感じもする。例えば、仕事でのモードと、家でのモードを同じにしようと思ったら、心が休まらないだろう。そんな危惧が生まれるのは、生活を芸術に創りあげるという際の「芸術」のモデルが、統一感のある絵画のようなものだからではないだろうか。一つの思想や嗜好にすべてを合わせないといけないとすれば、それは息苦しい抑圧を生む。

自分のビジョンを思い通りに実現した作品ではなく、他人と自分のイメージが織り交ざって出来上がったコラージュをモデルに考えるならどうだろうか。

コラージュも、作品制作の技法である限り、ある種の完成を目指しているとも言える。しかし、その完成は、混じりけのないもの、無傷のもの、歪みのないもの、揺るぎないシンメトリー、不変のもの、唯一の正解を理想とするような美意識が目指すものとは異なっている。コラージュから生まれる美意識は、使い古されたもの、どこか欠けているもの、歪みのあるもの、エイジング、偶然生まれたつながり、そういうものに味わいを感じる。そして、それを愛おしみながら、自分なりの仕方で完成させていく。割れた器を漆で継いで金をまぶすように、シャツのボタンをなくした時に蚤の市で別のボタンを探して縫い付けるように。修理の跡も物語として楽しむ。コラージュの精神は遊び心に溢れていて、息苦しさを感じさせない。それでいて力強いものだ。

さまざまな場面ごとの、さまざまな嗜好の自分がいる。それを無理に一つにすることはない。けれども、ただばらばらのままに放っておかない。暮らしのかたちを日々更新していく。

永久の未完成これ完成である

自分の暮らしがより豊かで、多様なものが響き合う場に変わるように、思考をめぐらせ、手を加えていく。そして、そのプロセスを楽しむこと。私は、そのような方向に生活者の芸術を営みたいと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?