取手は大筑が伝えたのか(2)

喜納昌盛の写真の真相

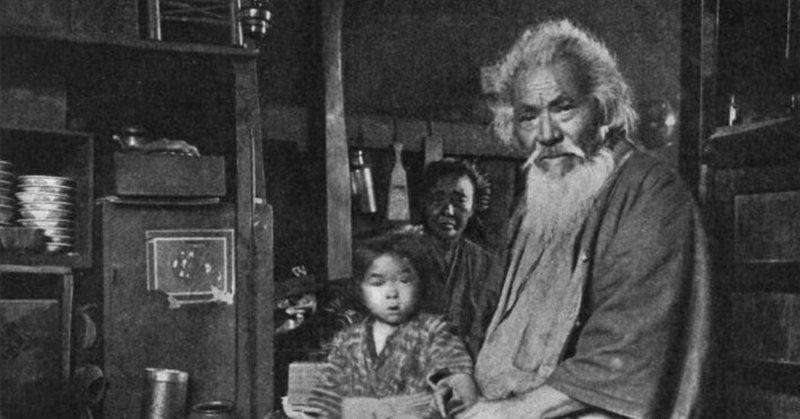

前回の記事で紹介した琉手の親田清勇の弟子にアメリカのロバート・テラー氏がいる。テラー氏は以前Facebookの琉球武術を議論するグループに大筑傳古武術の喜納昌盛の写真とその解説を投稿していた。喜納先生についての貴重な証言だったので以下に紹介する。

喜納昌盛は様々な武器を教えていた、という話をよく聞きます。ある日、(息子の)喜納昌伸先生と一緒に先生のお宅を訪ねたとき、私は喜納昌盛先生の空手着姿の写真を撮らせてほしいとお願いしました。昌盛先生は写真撮影を快諾してくださり、空手着に着替えることになりました。着替えから出てきた昌盛先生に居間の真ん中にある椅子に座ってもらいました。私は昌伸先生に、椅子に座った昌盛先生の周りに武器を並べてもいいか尋ねたところ、昌伸先生は許可してくれました。昌伸先生が昌盛先生に棒を渡すと、昌盛先生は困惑した様子で「なぜ棒を渡すんだ?私は棒をやったことがなく、釵しかやっていません」と言いました。その場にいた全員が大笑いしました。喜納昌伸の黒帯弟子でもある、通訳の聖公会・池原定雄神父が喜納昌盛先生に言いました。「写真を撮るためだけです」。そのとき、池原神父から「喜納昌盛は釵しか習ったことがありません」と言われました。

上記によると、喜納先生は武器は釵しか稽古していなかった。したがって、上の写真に写っている棒、鎌、ヌンチャクは学んだことがなかった。

一方、喜納先生の弟子の伊佐海舟先生は現在25種類の武器術を教授されている。しかし、上記を信じるならば、そのうち実際に喜納先生から学んだのは釵術だけで、ほかの武器術は別の先生から学んだことになる。おそらくその中には、上原清吉から学んだ本部御殿手の武器術も含まれているのであろう。

大筑の社会的地位

実際、金城大筑はどれくらい武器術を習得していたのであろうか? 残念ながら、これについて言及した戦前の一次史料は存在しない。筆者が知る限り、金城大筑その人について言及した戦前の史料も存在しない。金城大筑にまつわる逸話はすべて戦後の口碑(言い伝え)である。

先日の記事で、大筑は平民が就く役職だったと述べた。当時、罪人を扱う仕事は不浄という意識があり、士族ではなく平民に担当させたのである。

大筑は警察署長とか警察部長とか警部とかいろいろ訳されるが、戦前の警察官のように社会的に尊敬され、一部で威張り散らしているようなイメージをそのまま当てはめると誤解が生じる。大筑の社会的地位はそれほど高くはなかった。

平民は武術を学べなかった

当時、武術は士族が習うもので平民は習うことができなかった。もちろん例外はあった。「『亀の甲』踊りと古流本部パッサイ」で紹介したように、御殿奉公している田舎の若者が当主に気に入られて空手や棒術を教わる例である。しかし、金城大筑は首里出身なので御殿奉公をしていたとは思えない。

金城大筑が釵術に秀でていたのも、釵は大筑が携帯を許された武器だったので、釵だけは公に稽古できたからではないであろうか。本部朝基『私の唐手術』(1932)に、筑佐事儀間という人物が紹介されているが、やはり釵の名人であったという。筑佐事は大筑より下の役職である。したがって、大筑が釵以外にも多数の武器術を習得したというのは、身分的にも生活の余裕という点からも可能だったとは考え難い。

本部御殿手にも多数の武器術があるが、それは当主が王子や按司で広大な邸宅に住み、生活の心配もなく、多くの武術教師(ヤカー)を招聘して習えたからである。

ここから先は

¥ 300

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?