牛肉の特性 蒸す

現状の勉強の進み具合

【なぜ料理を失敗するのか】 ←済

【料理のさしすせそ】 ←済

【調味料】 ←済

【肉、魚、穀物、野菜、果物】

●牛肉

◆焼き ←済

◆煮込 ←済

◆蒸す ←今回はここ

◆揚げる

◆生

●豚肉

●鶏肉

●魚肉

●米

●小麦

●野菜

●果物

【卵、乳製品】

【油脂】

【ダシ】

【飲料】

【調理方法】

【心理、文化、遺伝】

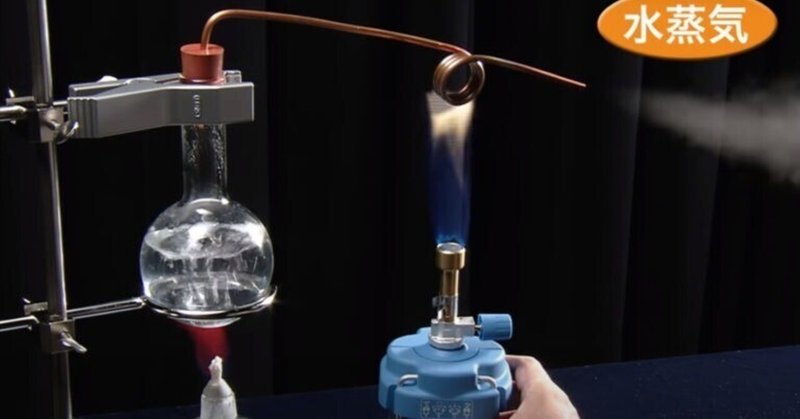

蒸すとは?

蒸し物は、水蒸気が持つ潜熱(せんねつ)を利用するもので、水蒸気が結露して放出する熱によって材料を加熱する。

その熱は、1g当たり539calである。

ただし、結露により水ができるため、ゆるやかに蒸すと、水分が増加するだけで加熱に必要な熱は外部に逃げ、材料が非常に水っぽくなる。

「肉を蒸し煮にするとジューシーになる?」

結論から言えば、これは間違い。

加熱調理した肉から失われる水分量は、肉の内部温度と比例することが実験で明らかになっている。

水などの液体を煮立てて肉に熱を加えると、筋肉繊維が縮み、オーブンで焼いたロースト肉と同じくらい水分が絞りだされる。

牛肉の蒸し料理を考えてみると・・・・

牛肉を蒸した料理を考えてみると、思い浮かばない。

確かに、豚まんなどは存在するが、直接肉を蒸しているわけではない。

肉を直接蒸気に当てて蒸しても、特に柔らかくならないし水っぽくなってしまうので、メリットが薄いと言える。

燻製(くんせい)について

蒸し料理ではないが、燻製というものがある。

燻製は温度帯によって熱燻(ねっくん)、温燻(おんくん)、冷燻(れいくん)に分けられる。

【熱燻】

●80℃以上

●10~60分

●季節に左右されない

●手軽にできる

例:ベーコン、チーズ

【温燻】

●30~80℃

●1~2時間

●食材の鮮度が必要

例:ロースハム

【冷燻】

●20℃以下

●長時間(3時間以上)

●外気温が低い冬場

●食材の鮮度が必要

●長時間の燻製で乾燥が進み、保存性が高い

熱燻、温燻、冷燻ともに、煙の中に含まれる防腐性の物質によって材料の保存性を高める。

木材の燻製には、ホルムアルデヒド、酢酸(食酢)、その他有機酸など、微生物の増殖を抑える化合物が含まれる

また、酸の影響で燻煙は微生物が増殖しにくいpH2.5程度となる

さらに燻煙に含まれているフェノール化合物の多くも抗菌活性を持っており、加えて抗酸化活性もあるため、燻製にした肉や魚は酸敗臭が生じにくい

燻製をする場合、食材表面の水分を十分に乾かしてなければならない。

●水分が残っていると、加熱によって食材が身くずれする

●塩と水分が煙に反応し、酸っぱい味に仕上がってしまう

●スモーカーの中で水分が大量に発生すると、蓋の内側に付いた煙のタールが水分と一緒に食材に落ちて、食材が苦くなる

燻製チップのタイプ

燻製に使うチップは2種類のタイプが存在する

スモークチップ

●鍋などにチップを入れ間接的に加熱し煙を出す

→常に加熱が必要などで、熱燻や温燻につかう。

スモークウッド

●ウッドに直接火をつけて煙をだす

→一度火が付けば加熱が不要なので冷燻に使う。

→温燻にする時、電熱器で温度調整する方法もある

→一度火が付けばチップと違い火の管理をしなくてよい

燻製チップの種類

【サクラ】

●チップの代表として知られる。

●香りが強い。

●においの強い肉類には向くが、淡白な魚介類や鶏肉にはあまり向かない。

例:ベーコン、羊肉、ほんの短時間だけ刺身にスモークをかける時などに使う

【ヒッコリー】

●すっきりした香りが特徴。

●チップ選びに迷ったとき、最初の1種類としておすすめ

●香りが良い

例:肉、魚、チーズとも相性が良い。

【クルミ】

●すっきりした香りが特徴。

●食材選ばず、オールラウンドに使える

例:特にチーズと相性が良い

【リンゴ】

●果実を思わせる、やや甘い香り

●チーズに使うとマイルドに仕上がる

例:鶏肉など、くせのない淡白な素材に向いている。

【ナラ】

●少し渋みがあるが、香りはスッキリしている

●魚介の燻製に向いている

例:帆立の貝柱、たらこ、うなぎの燻製に向いてる

【ウイスキーオーク】

●ウイスキーを寝かした後のホワイトオークの樽材を削ったもの

●ウイスキーの香りがしみて、チップそのものが香ばしい

例:チーズの燻製、他のチップに少しブレンドして香りづけに使う

ウォーターオーブン

「水で魚が焼ける」というキャッチコピーで知られたオーブンがある。

「煮える」ならともかく、「焼ける」とはどういうことか?

「水」といったら、「液体」を想像するが、「気体」の水蒸気もある。

水蒸気は気体であり、燃えることはない。

また、水蒸気は高温の空気と同じように、何百℃にも、何千℃にも加熱することができる。

水蒸気を使う理由には、加熱効率がある。

水は水蒸気になる時に大量の熱を奪う。

つまり、水蒸気が液体に戻るときにはこれと同量の大量の熱を放出することを意味する。

ウォーターオーブンは高温の水蒸気で加熱するばかりではなく、水蒸気が食品に触れて液体に戻るときに、さらに加熱するという仕組である。

イメージとして、食品がベチャベチャになると思ってしまうが、実際は調理が進むと食品の表面は100℃以上になっているため、水蒸気が触れた場合、蒸発するためベチャベチャにならないのである。

ここから先は

料理科学の森 初心者勉強マガジン

料理初心者に向けた料理科学の勉強記事になります。 料理を0から体系だって学べるように記事を投稿していきます。

専門書などは一冊数万円とかするので、サポートしていただいたお金で購入して更なる質の良い記事を書いていきます!! 一緒に勉強頑張りましょう!