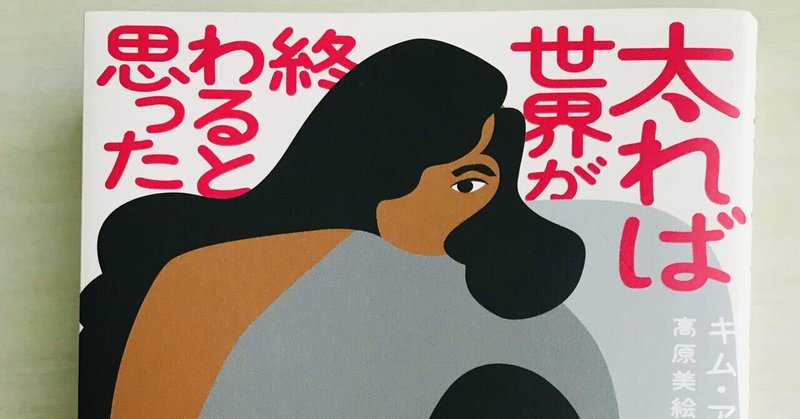

『太れば世界が終わると思った』自分を愛することがこんなに難しいだなんて。

本日は、キム・アンジェラさんの『太れば世界が終わると思った』をご紹介します。

摂食障害に苦しんできた韓国人女性による著者の、自分を見つめる記録です。

「太れば世界が終わる」を経験した私

「太れば世界が終わると思った」というタイトルは、まさに自分も感じたことでした。

産後で激太りしたときには、家族にも「足が大根」とかずいぶんな言われ方をして傷つきました。

結構それがグサッときた私は、半年で15kgのダイエットをしましたが、後に自分の映った写真を見て「貧相だな」としか感じませんでした。

そこまで果たして痩せる必要はあったんだろうか?と疑問になりました。

私も美の基準があいまいだったんだと思います。

「美」っていったい何なんでしょう。

それからは、身内に軽口で「太った?」と言われると、

「その一言、もう少し考えてから言った方がいいよ?

あれだけのダイエットを、またさせたい訳?」

とはっきり言います。

近しい人からの「痩せ」圧力も暴力です。

そして本著を読んで、体型への圧はもっと社会的なものなのだと、気づかされました。

著者の17年間にも及ぶ過食嘔吐の背景には、さまざまな要因が複雑に絡んでいていました。

韓国も日本も状況は似たようなものです。

メディアやネットの痩せや美醜への刷り込みは、「憧れ」にとって代わります。

自分も少しでも「美」に近づきたいと願う。

コンプレックスと焦燥感から、どんどん「痩せ」幻想へのぬかるみにハマっていきます。

" すべての女性誌の根幹は「女性は美しい」から出発していたのだろう。

でもその美しさには条件があった。

「すべての女性は美しい」「他人の視線に束縛されるな」「わたしらしく行動しよう」「自分のことを愛そう」と言うすべての雑誌が、体型に関してだけは偏った視野で見ていた。

女は細くなければいけないという狭い視野。

雑誌のグラビアを飾り、ファッションショーでランウェイに立つモデルは、身長に対して体重がとんでもなく軽かった。

モデルが痩せさえすれば服が引き立つかららしい。

さらに要求されるもう一点は西欧人の比率、いわゆる「プロポーション」だ。

西洋人に比べて相対的に腰が長く足が短い東洋人モデルは、身体的な違いを克服するために極端に体重を落とした。

わたしはひたすらこういう美意識に晒されて、自分の身体的コンプレックスを克服して少しでも「着こなし上手」な体になるために、無条件に痩せなければならないという考えを持つようになった。"(p87)

私たちの「美」への執着は、洗脳なのかもしれないですね。

食べても食べなくても、食べ物が頭から離れない

彼女は大学の専攻もファッションに関することだったこともあり、さらに極限の美を求めていきます。

食べ物を遠ざけ、そして反動で過食し、吐く。

そんな自分が嫌いなのに止められない。

自己嫌悪のループにはまってしまいます。

"「食べたい!」「ダメ!」

「食べたいんだってば!」「ダメなんだってば!」。

二つの心がずっと争っているあいだにくたびれてしまった。

けんかを続けていくうちに、わたしはひどく弱っていった。

「こんなふうに争って疲れるくらいならいっそ食べてしまおう」。

結局何もかもやめてスーパーに向かった。

過吐の準備をするために。

そして、食べたら気持ちは落ち着いただろうか?

もちろん違う。

食べてしまってからも食べ物に関する考えはなくならなかった。

食べたことを後悔するからだ。

すでに食べたものは感情の領域で、これから食べたいものは欲求の領域だ。

食べたものはわたしの感情を支配し、食べたいものはわたしの欲求を支配した。

食べたものから不安が生まれ、食べたいものからは貪欲が生まれてきた。

そしてこの二つはわたしが二十歳のときに唯一抱いていた感情であり、欲求だった。

衝動に勝つことができなくて食べると、太るかもしれないと恐れる気持ちが湧いた。一度不安が押し寄せてくるとなかなか止められなかった。

同時に理性的な思考は麻痺した。

どんな考えも耳に入らずにただ太ることへの不安にとらわれて苛立った。"(p92)

自分では過食嘔吐をどうすることもできなくなり、著者は精神科に通うようになります。

彼女の自覚すらないままに鬱病になっていたのです。

さらに、自分自身の生い立ちを振り返ると、親に愛されなかったのではないかという、愛着障害にも行きつきます。

彼女の心の苦しみに向き合うのは、読んでいて正直辛かったです。

でも、摂食障害は完全に治らないと自覚しながらも、自分自身と向き合いながら強く生きていく彼女の姿は、現実的でとても力強く感じました。

乗り越えなくても「共存」じゃダメですか?

本著のような摂食障害や鬱病だけではなく、さまざまな病気や障害、マイノリティであるがゆえの生きづらさだとか、生きる困難の全般について言えることなんですけど。

「以前のような健康を取り戻したい」と完治を目指したり、「乗り越えなければ」と頑張ろうとすると、できない時に無力感に苛まれたり、追い詰められることがあると思うんです。

それよりも、なんとか「共存の道」を探りながら生きていくことの方が、リアルなんじゃないでしょうか。

「乗り越えなければ」という圧が、立ちはだかる壁みたいに感じるのなら、乗り越えなくていいんじゃないかな。

そのまま、えっちらおっちら生きていく。

私もね、お腹にすっごい大きい傷があるんですよ。

痛くなったり、かゆくなったり、見た目にも「うーん」ってなりますけど。

しゃーないので、共存してます。

できなくなったことは、ファスナーのあるGパンを履けないこととか、温泉に行くときにまわりの目が気になることですけど、案外誰も自分のことなんか見ていないと気づきます。

そしたら、そんな傷、ないのと一緒です。

自分ばかりが気になっているだけのこと。

最初の「美」って何?に戻ると、「美」の最終形は生き様だと思います。

弱さは強み、弱さは個性にもなる世界だからこそ、みっともなく足掻く自分が一番愛おしい。

完治はない、乗り越えられないかもしれないけど、共存しながらちょっと良い生き方ができたら、マル。

花マルを目指さないで、ただのマルで生きていければいい。

そんな読後感を持ちました。

よろしければサポートのご支援をお願い申し上げます。本の購入代とさせて頂きます。インスタとnoteに毎日投稿して世の中に還元いたします。ありがとうございます。