コオロギは仲間の死骸から学習して生存戦略を考える?!

近年、新たな動物性タンパク質源として注目されているコオロギだが、実は食料としてだけではなく音響通信や神経生物学、再生医療などの分野でも多様な生態を示す生物として研究されている。今回の記事では、神経生物学の分野の研究の一環として、行動学的にコオロギが学習能力を有していること

を示唆した論文の概要を説明する。

生物の社会的な学習行動

生存同種からの学習

同種の死骸からの学習

まとめ

生物の社会的な学習行動

いくつかの生物では仲間が食料を見つける行動を学習することで自身の採食行動を効率化することや、捕食者から自身の身を守るため仲間の行動から危険を予測することなどが知られている。昆虫においてもそのような性質は観測されており、もっとも有名な生物としてはハチが挙げられる。ハチに攻撃すると集団に襲われるというのも学習の一種だという説もある。

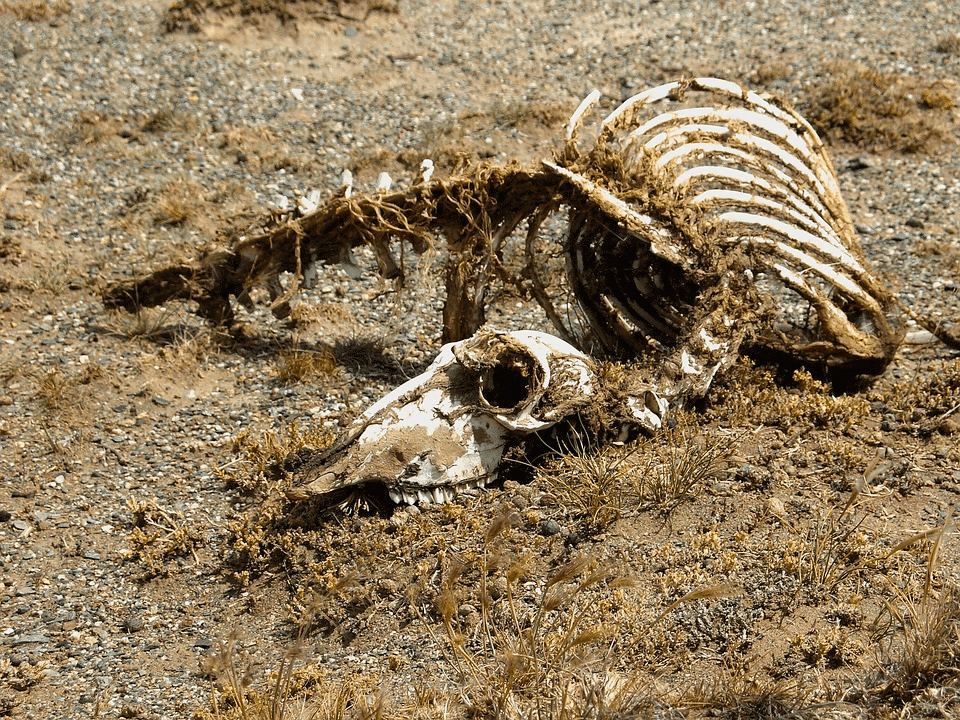

このような行動には、「自身の生存率を高める」という目的がある。この中で最も生存に向けて学習できるのは、仲間の死骸だ。生きるために死なずに済む行動を取るというとても理にかなった行動だが、なんだか少し残酷な気もする。

この論文では、仲間の死を認識する方法として「化学的な信号が関連しているのではないか」という仮説のもとで

コオロギの学習能力について行動学的な実験が行われた。本論文が執筆された北海道大学の研究チームでは、以前よりコオロギの学習能力について注目していたそうだ。

生存同種からの学習

まず最初の実験では、糖分を含む水と塩水を準備したゲージの中にコオロギ(A)をいれ、そのすぐ隣にガラス張りのゲージを要して別のコオロギ(B)に水がおかれたゲージ内でのコオロギ(A)の行動を観察させた。その後、コオロギ(B)を先ほどと同様の水が置かれたゲージに入れ、糖分を含む水に達するまでの時間を計測し、学習をさせていないコオロギと比較すると、仲間の行動を観察したコオロギの方が有意に餌を発見するのが早いことがわかったそうだ。

この実験では視覚的や嗅覚によってコオロギが仲間の動きを認識している可能性について追加で実験が行われたが、私はこの論文を読んで、聴覚による認識機構の可能性はないのかと感じた。コオロギは生殖行動のためオスが翅を擦らせて「鳴く」ことが知られていますが、それも一種の生存戦略と考えられる。実際の結果では視覚も嗅覚も学習行動には必要なようだ。

同種の死骸からの学習

次の実験では、先ほどと同様の実験系の中で糖分を含む水の近くにコオロギの死骸をおき、再び学習のステップを介してから、死骸を除去した後のゲージに入れたコオロギの行動を観察した。すると、驚くことに死骸が置かれていた糖分を含む水にはコオロギが近づかないという結果が観測された。

この実験でも先ほどと同様に視覚や嗅覚を奪って、コオロギの学習能力の違いを観察したところ、嗅覚がない状態では死骸からの学習がうまくいかなかったそうだ。どうやらコオロギの学習行動は学習する内容によっても頼りにしている器官が違うのかもしれない。

まとめ

コオロギでは長期的な記憶(行動を長く変化させるような情報)に関しても4回程度の学習で覚えることができるようだ。私は同じ実験を50回やっても失敗するので、コオロギの方が頭が良いかもしれない。

冗談はさておき、このコオロギの学習能力を利用すれば、効率よくコオロギの交配を行わせることができるようになり、食料としての生産性にも寄与することができるのではないかと考えられる。(給水と交配を結びつける?)

まだまだ未知の生態も多いコオロギですが、今後更なる分野で活躍することに期待したい。

参考文献

[1] Ebina, H., Mizunami, M. Appetitive and aversive social learning with living and dead conspecifics in crickets. Sci Rep 10, 9340 (2020). https://doi.org/10.1038/s41598-020-66399-7

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?