ビールにおける酵母と発酵〜ミクロの小宇宙〜

発酵は奇跡の賜物

ビールやパン、納豆、味噌、ヨーグルトなど、発酵食品の健康性が注目されて久しいですが、そもそも発酵の起源を遡って考えると、まさに自然が与えてくれた奇跡といえます。この記事をお読みいただけている愛飲家の方には釈迦に説法ですが、ビールは酵母による発酵がもたらしてくれる飲み物です。糖を酵母が取り込み、二酸化炭素(炭酸ガス)とアルコールを生成するということは、ほとんどの方がご存知だと思います。

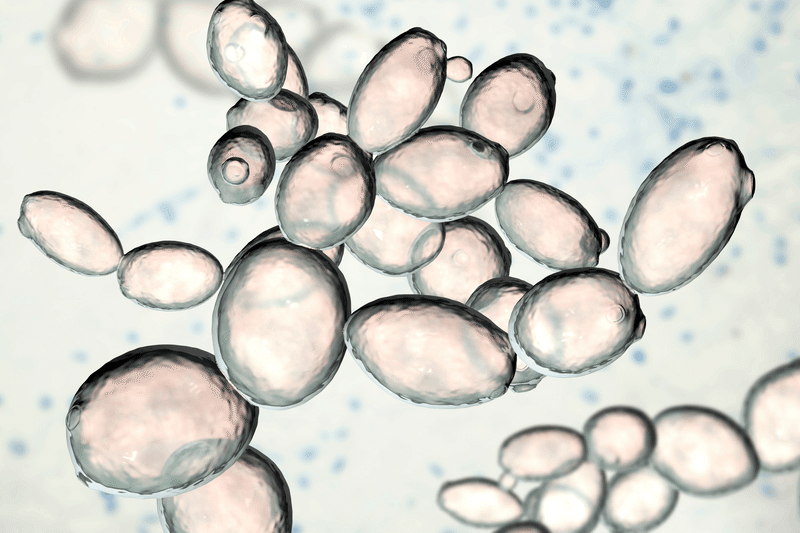

そもそも「酵母」と難しく言っていますが、要するにその辺の空中を漂っている微生物です。はるか昔、まだ人類が地球の覇権を握る前、この酵母(糖を二酸化炭素とアルコールに分解する微生物)は文字通りそこら中にあって、あとは原料となる糖が登場するのを待つばかりでした。

そしてある転機に、とある花が糖に溢れた蜜を蓄えます。するとそこで初めて、この微生物は密の糖を取り込み、アルコールを生成しました。アルコールを帯びた芳醇な、またある種にとっては不快な、そんな香りを周囲に漂わせます。この刺激的な香りに誘われた、恐らくは猿の様な動物が、初めてアルコールの甘美な機能を堪能したのでしょう。

少し話はずれて、パンを考えてみましょう。パンは発酵を経てその体積をぐんと増やすことは、ご飯等の皆様にもよく知られた事実だと思います。これは糖を取り込んだ酵母が出す二酸化炭素(炭酸ガス)に由来します。では、パンは果たしてアルコールを出しているのでしょうか。ほとんどの方には、パンとアルコールは無縁のものと感じられると思いますが、答えはYesです。発酵を終えたパン種は、微小なアルコールを含んでいて、大体は0.1%以下のごく微量なもので、焼成によって跡形もなく消え去ります。ただ中には1.9%のアルコールを含むパン種が作られることもあるようですが、この数字は(恐らくはアルコール耐性の強い欧米人の)人体が摂取をしながら同時に処理できるアルコールの最大量らしいのです。

話をもとに戻しますが、ビールや発酵食品の教科書を開いたときに必ず目にする「糖+酵母=二酸化炭素+アルコール」という等式は、その歴史だけを見ても実にダイナミックな代物で、もはや奇跡と呼ぶことすら妥当の様に感じられるのです。

発酵を巡る論争〜発酵は化学か、生物学か〜

そもそも酵母の存在が公に知られるようになったのは1500年代中盤、その作用が明確に定義づけられるのは1800年代まで待つ必要があります。それもそのはずで、先ほどから述べている通り酵母は「微生物」であり、目に見えるものではないのです。だから、古代から中世に至るまで、発酵作用は「樽底に沈んでいる澱が関係しているらしい」程度の知識しかありませんでした。醸造が終わったあとのこの発酵物を、次の発酵のスターターにする程度の実務的な実践も行なっていたことも分かっています。しかしその原理はというと、1800年代になって、かのルイ・パスツールが発酵を酵母による生物学的な産物であると規定し、それが学会に受け入れられるまで間違った解釈がなされていたのです。

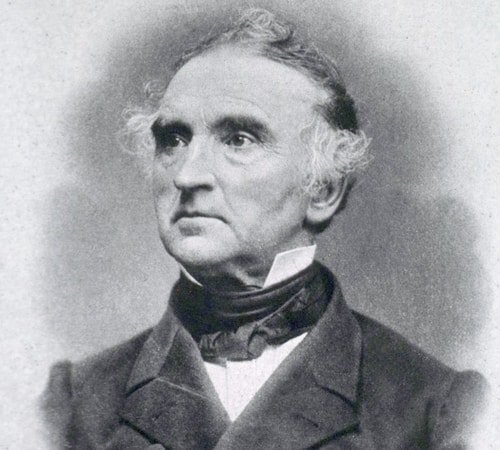

ここで「生物学的」と述べたのには大事な理由があります。つまりそれまでの発酵を巡る解釈は、「化学的な反応」であると思われてきたということです。ドイツの近代化学史に名が残るリービッヒはビールの発酵を「液中に含まれる糖が酸素に触れることで電荷を帯びる」ためと定義しました。酵母は、あくまでこの活動における副産物であるというのです。リービッヒの主張では、酵母の生物的な働きは度外視されていました。これが「化学的な反応」ということの意味です。

しかしルイ・パスツールと、後に続くハンセンによって、発酵は生物学的な現象であることが証明されます。彼らは酸廃が進んでとても飲めたものではないビールに、「糸状の物質」が浮いていることを確認し、これを培養して様々な条件下のビールに入れて反応を見ることで(培養と簡単に言いましたが、この培養ができるようになったのも、かのコッホの歴史的な発明があってこそです)、微生物の生物学的な作用が、発酵および腐敗に関連していると証明しました。

彼ら偉大な先人たちの功績によって、ビールの発酵に主として作用する酵母として、「サッカロミセス・セレヴィシエ」が同定されました。ただしこれは上面発酵ビールに作用するもので、ラガーの様な下面発酵ビールには向かないものでした。ラガービールは下面発酵で、かつ低温で貯蔵するため耐寒性に優れていなければならず、これらを備えた下面発酵酵母はパスツールの名前から「サッカロミセス・パストリアヌス」と名付けられます。またS・パストリアヌスに下面発酵と耐寒性を与えたのは、「サッカロミセス・ユーバヤヌス」であることまで判明しており、極めて極小の世界を巡ってこれだけの微生物が活躍し、歴史の偉人たちが実を削る研究を行ってきたのは、頭が上がらない思いです。

発酵の教科書に生まれる疑問

先ほどから申し上げている通り、発酵は「糖+酵母=二酸化炭素+アルコール」の等式によって成り立ちます。しかしここで一つ疑問が生まれます。ビールの四大要素は「大麦、水、ホップ、酵母」ですが、等式にある「糖」はどこからやってくるのでしょうか。可能性があるのは大麦ですが、大麦が蓄えているのはでんぷんであり糖とは別物です。でんぷんはグルコースのグリコシド結合によるもので、化学式はC6H10O5、対する糖はC6H12O6でありこれは見た目は似ていても大きな違いです。

サッカロミセス・セレヴィシエやサッカロミセス・パストリアヌスは、糖に反応することはできますが、でんぷんを分解することはできません。しかし現に糖を分解する現象としての発酵は目に見えている訳ですから、これは大いに疑問です。でんぷんは何らかの形で糖に変換されているーこう考えるしか、発酵のメカニズムは説明がつきません。

ビール愛飲家の皆様にはもうご存知かもしれませんが、ビール醸造過程には「マッシング」、日本語でいうと「糖化」という工程があります。これは文字通り、大麦から糖を引き出し、酵母が作用することのできる麦汁を生成する工程です。これは大麦を水に浸し発芽させるというものですが、発芽によってでんぷんは酵母が作用することのできる糖に変わります。

難しい話になりますが、一歩踏み込んでみましょう。糖化によって、大麦に含まれる「αアミラーゼ」、「βアミラーゼ」、「限界デキストリナーゼ」の三種類の酵素が働きを開始します。これら三つの酵素が、でんぷん分子の長い鎖(アミロースとアミロペクチンの枝分かれ)を切断し小さな鎖へと分解します(この作業が、酵母にできないものです)。この工程を経て、でんぷんはブドウ糖などの糖となり、麦汁内にはたっぷりの糖が蓄えられるという訳です。

発酵というダイナミックな作用

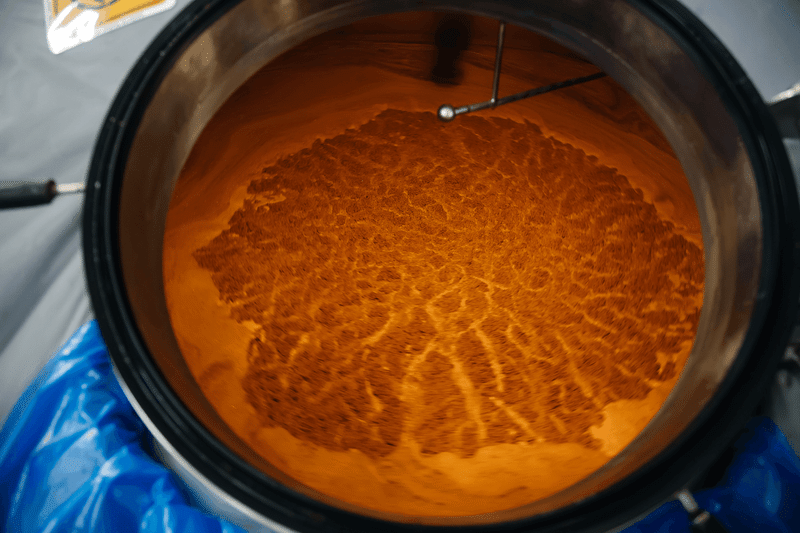

麦汁にすることによってでんぷんの鎖が断ち切られて、酵母が作用できるものへと変換されることは示しましたが、ここからがいよいよ発酵の最後の工程です。遂に酵母が糖に対して作用し、アルコールと二酸化炭素の生成が始まります。

酵母は糖に作用すると、例えばブドウ糖よりも遥かに小さい、ビルビン酸の分子を作ります。そして次の作用として、ビルビン酸を更に小さな分子であるアセトアルデヒドへと変換します。このビルビン酸からアセトアルデヒドへの変換途中に、二酸化炭素が生成されるのです。そして最後に、ここだけは酵母の作用ではなく化学反応ですが、アセトアルデヒドはエタノール、つまりアルコールへと変化します。

この工程を更に突っ込むと還元型ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸やアデノシン三リン酸による分子間の電子運搬に話が移行しますが、難解すぎるので割愛します。

こうした数多の登場人物によって、気の遠くなる様な細かな作業が実行された結果が、発酵という代物なのです。また二酸化炭素やアルコール以外にも、発酵は様々な物質を生み出しますが、おまけとしてお話ししますと、αアセト乳酸があります。これは時間を経るとダイアセチルという成分になり、これはビールに良くない臭いを付与します。しかしダイアセチルは更に時間が経過すると再び自己に取り込まれて無臭になります。そのためビールの発酵具合や熟成具合を確かめる時、ダイアセチルの臭気がどれくらいあるかというものが判断軸になるのです。

発酵を制する者はビールを制す?

発酵は極めて極小の世界で、極めて絶妙なバランスの中で行われていることがお分かりいただけたものと思います。逆に言えば、ちょっとした発酵に必要な因子を調整することで、どんなビールにも変化させることができるのです。

使う酵母は何にするか、いつ・どれくらいの量を入れるか、発酵時間はどれくらいの長さにするか、麦汁に何を混ぜるか、糖化の方法は何にするかー。

ビール作りの科学が進歩した現在においては、醸造したいビールに合わせて、作り手がある程度それに近づけることができます。

特に発酵には関係する因子が多い分、作り手の腕の見せ所となるのです。

昨今、巷に溢れる発酵食品の恩恵を受けに受けている私たちでありますが、目に見えないところで日夜働く酵母たちのことを思うと、いつもの一杯が少しだけ尊いものになりそうです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?