『お弔いの現場人』を書くのに役立った本たち④『メメントモリ・ジャーニー』

『お弔いの現場人 ルポ葬儀とその周辺を見にいく』という本が中央公論社から出ました。

霊柩車って、どうやってつくられているのか? お母さんが使っていたベッドで仏壇を手作りしたひとや広告代理店勤めから墓石屋さんになったひとたちに話をうかがいながら、「ひとはなぜ弔いの儀式をするのか」を考えていったルポ本です。

取材をしている間に、帰省のたびに通っていた路地裏の喫茶店のママさんがなくなり、ひとり身だった彼女の葬儀がどうなるのかと気をもんであたふたしたり、父が遺した実家(阪神淡路の震災後に再築したまま誰も住まなかった)を父の葬儀のときに霊柩車を運転していたひとに葬儀場として借りてもらったり、まあ、いろいろありました。そういう身のまわりのこともちょこっと書いています。

親がなくなったあとの「空き家問題」はどこも大変ですが、実家を葬儀場にするなんて、ほかに聞かないから、こういうのもありという一例にはなるかなぁとも。というか、ひとに話すとけっこうウケたりしたもので(笑)。

さて。巻末にあげた《本書を書くのに役立った本たち》を紹介するシリーズ。第4回です。

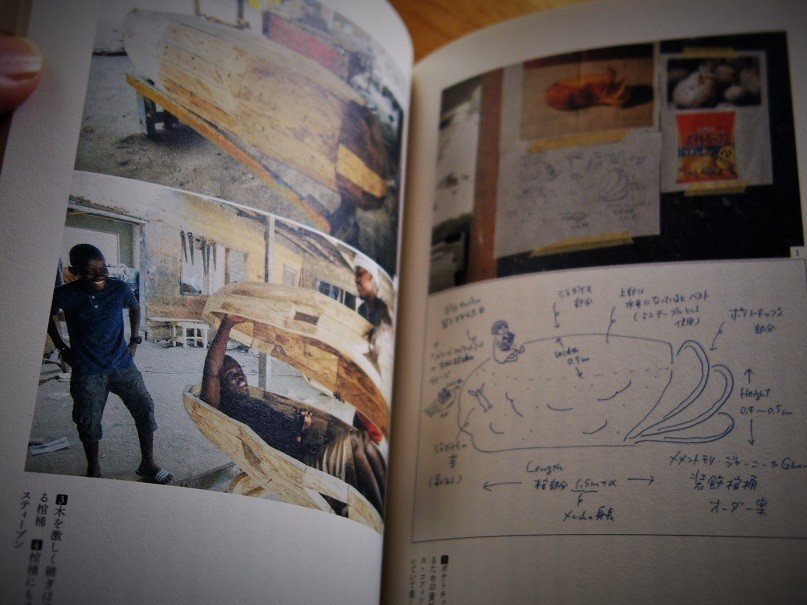

メレ山メレ子さんの『メメントモリ・ジャーニー』(亜紀書房)を読んだのは、本が出たばかりの2016年。いやぁ衝撃でした。自分の棺桶をオーダーメイド(棺桶の制作費は数万から数十万円。+輸送費が数十万)するために西アフリカまで行くというのもそうですが、その棺桶がまるで棺桶に見えない。

エビとか飛行機とか携帯電話とか、希望にそったカタチのモノをつくってくれる。色彩もカラフルで、死にまつわる暗さが微塵もない。メレ山さんが頼んだのは、カルビーのポテトチップス(うす塩味を子供のころに祖母がおやつによく出してくれて以来大好物なんだとか)。

最初は、わるふざけのフェイクニュースだとおもいネットを検索したところ、ほんとうにガーナの富裕層にこの何十年かで流行りだしたという。アフリカ全体での習俗というのではなく、突然特定地域で流行したというのが面白い。

メレ山さんは、棺桶の制作費を補うためにスポンサーを募ったりして出かけて行くのだが、現地に滞在しゆったりとした棺桶づくりの様子を見学する。棺桶なんだけど、棺桶のイメージがない。モノづくり見学記で、職人さんの家族と交流を深め、大勢でメシ食ったり、なんか楽しそう。

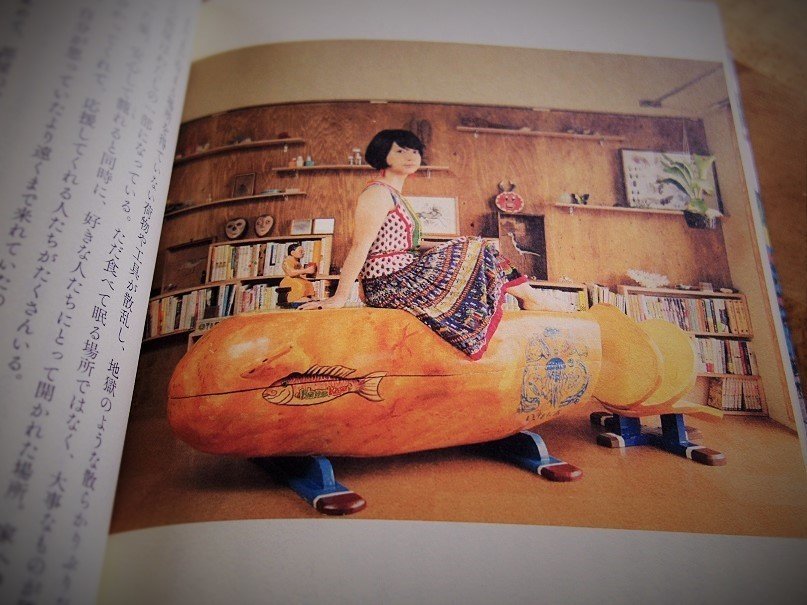

完成品をメレ山さんは、自宅でテーブルとして使うそうだけど、棺桶と暮らす生活というのもコレならいいかというもの。わたしにはアフリカまで注文しに行く気概はないが、日本でこういう棺桶をつくるところが出てきたら頼んでみたい気はある(わさわざアフリカまで行くというところに物語的な面白さはあるのだけど)。

👆ポテトを輪切りにする設計図と完成品。『メメントモリ・ジャーニー』より

そんな本を読んだことを忘れかけていたころ、上京して間もないころからだから30年くらいつきあいのあった演出家の森田雄三さんの葬儀があった。息子さんの発案で通夜や告別式は行わず「フェス」という名称で三日間にわたり、故人を知るひとたちが集いワイワイいう会が催され、わたしも森田さんたちが続けていた風変わりなワークショップの様子を『イッセー尾形の人生コーチング』という本にまとめた際の編集者(斎藤哲也さんとオバタカズユキさん)と参加した。

「フェス」というくらいだから、型通りのお葬式にはならないと予想していたが、事前の案内どおり参加者は5000円の参加費を受付で支払い(イベントっほく領収書を受け取った。香典代わりというか、舞台のときの受付みたいで、森田さんたちが運営している「居場所のない」高齢者や子供たち向けのカフェの支援も含んでいた)で、料理人のスタッフが用意したビッフェ式のご馳走を食べ、特製ドリンクを飲んだりする。

昔はオフィス兼ダイニングだった場所が通夜の広間のようになっていて、ワークショップの様子がプロジェクターのスクリーンに映り、森田さんがしゃべっている。なんだか近くで、ひとが大勢やってくるのをニコニコして見ているようにおもえてしかたなかった。

テーブルで、もぐもぐ食べ物を口にしていると、地方のワークショップに参加してたひとたちと、あのときは、という会話になったりした。なごやかな場だった。しめっぽさがない。

兄弟のような関係がつづくのだろうとおもっていたイッセーさんがオフィスを離れてから、イッセーさんとも森田さんたちとも疎遠となっていた。久しぶりに顔を会わすひともたくさんいて、学校の同窓会には一度もいったことがないのだけど、たぶんこんな感じなのかとおもえるものだった。

声をおかけしようか迷ったのは、棺が置かれたカフェの隅に背をまるめ、黒いスーツを着込んだ小松の親分さんを見かけたときだった。

普段着で、という案内にもかかわらず、たったひとり正装の親分は逆に目立っていた。最初は誰だろうとおもうくらい、ぽつんとしていて、たまに誰かと言葉をかわされいたけど。じっと座っている様子は親戚のおじさんに見えた。

そして、なにより印象的だったのは「ええっ!?」というくらい棺の四方がカラフルな寄せ書きと、絵でいっぱいになっていたことだ。

伴侶の清子さんから「アサヤマくんも何か書いてよ」とクレヨンを渡されそうになり、何を書いていいかわらないからと辞退した。素直に書いとけばよかったかといまになっておもう。

棺のなかのを覗きこむと、清子さんが前に立ち「ほら、アサヤマくんが来てくれたよ」と呼びかける。笑いながら。「口がね、開いたままななのよ。プロのひとに頼んだらうまくやってくれるんでしょうけど、ぜんぶ自分たちでやっているから」という。棺の中のその顔は、たしかにポカンと口を開けている。

「でもね、話しかけているふうで、雄三らしいから、いいかって」

聞けば、葬儀社を頼まず自分たち(息子やワークショップの若者たち)で納棺までおこなったという。

「棺だけお願いしたんだけどね。いちばん安いのでいいからって。いくらだと思う?」

「うーん、3万円とか」

「おお!さすがだねぇ。ニッキュッパよ」と清子さんが笑う。

イッセー尾形のひとり芝居の舞台もそうだが、舞台づくりからチケット販売にいたるまで既成のシステムに寄りかからず、イチから自分たちで独自につくりあげていったひとたちだけのことはある。人生の最後も、自分たちで、演劇命だった故人にふさわしく取り仕切るというのはお見事だった。

あのときはアウトサイダーらしいと衝撃だった葬儀だが、取材をしているうちに森田さんたちほど徹底したものではないが「棺に寄せ書きをする」という見送りがなくはないのだというのを知った。『お弔いの現場人』に出てくる、あえて七日間をかけて自宅で葬儀を行うことを推奨している「鎌倉自宅葬儀社」の馬場偲さんに、スマホに残してある森田さんの棺の写真を見せると、「いいことだと思います」といい、彼が体験した葬儀について詳しく語ってもらえた。

葬儀なんだから「こうあるべき」というのは自分たちが勝手に決めつけているもので、いろんな見送り方があっていい。逆に「何もしない」という選択もあっていいし、どのように見送るか。するしないではなく、故人のことを考える時間が大事なんだと、いまはおもう。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。 爪楊枝をくわえ大竹まことのラジオを聴いている自営ライターです🐧 投げ銭、ご褒美の本代にあてさせていただきます。