#そして突然の納豆の話……『謎のアジア納豆』からの『幻のアフリカ納豆を追え!』を追え!

カレーの次は納豆かよ!って

本屋を作る話はどうなってんだという声が聞こえてきそうですけどすいません。本屋作りとは全く関係ないんですけど、ちょっとこの本が面白すぎてすこし書かせてくださいまし。

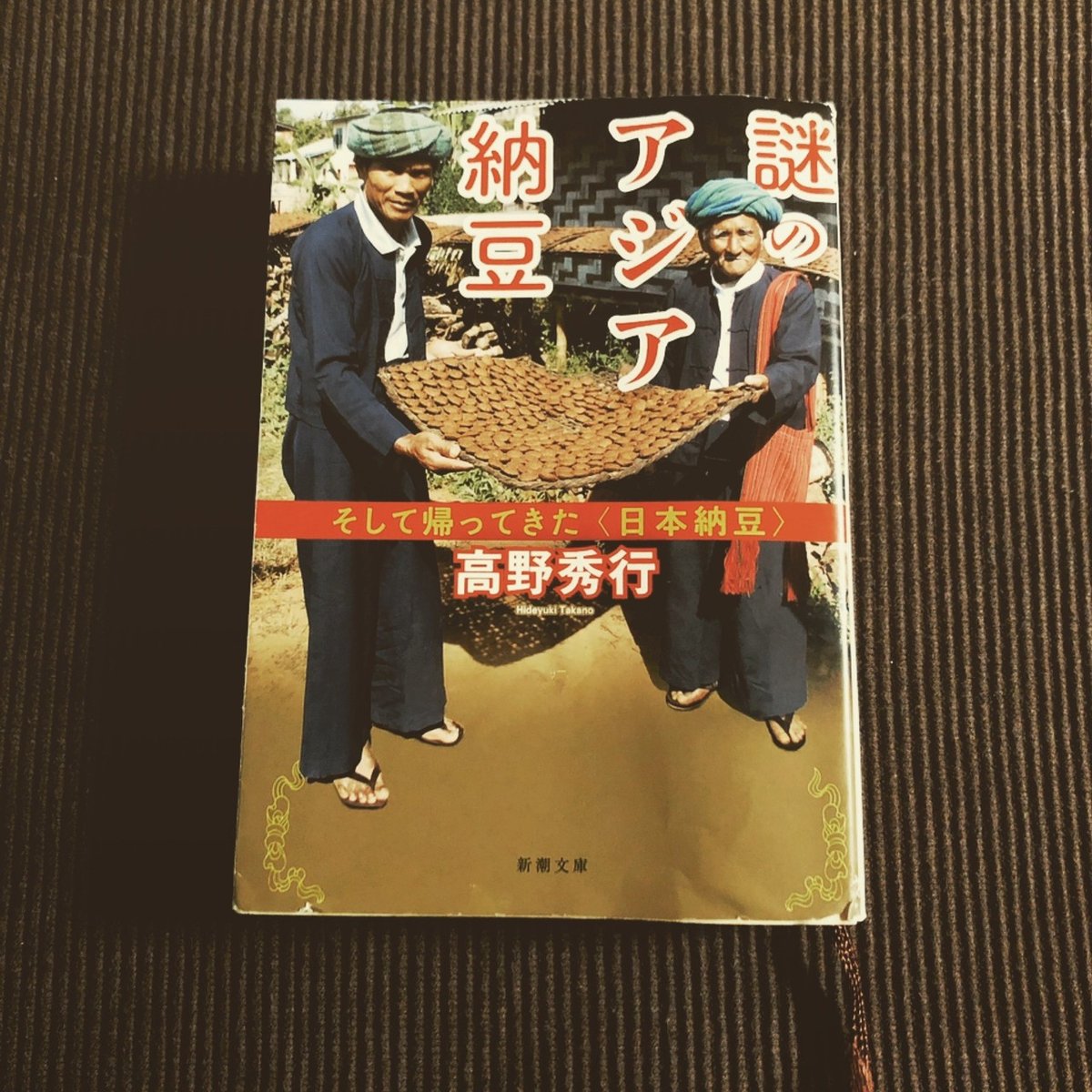

高野秀行『謎のアジア納豆ーそして帰ってきた〈日本納豆〉ー』新潮文庫

『幻のアフリカ納豆を追え!ーそして現れた〈サピエンス納豆〉ー』新潮社

たかが納豆、されど納豆。価値観や先入観みごとにひっくり返されます。

わたし正直納豆は健康のために時々食べるという程度で、そこまで思い入れはない食べ物なんですが、そんなわたしが読んでもめちゃめちゃべらぼうに面白かった。

それで高野秀行の“辺境チャンネル“のオンラインイベントにも2回参加して、たっぷりと取材の裏側の話まで聞いてみました。ああ楽しかった。

オンラインイベントでは高野さんが実際に現地で撮っていた映像がたっぷり見れたので、本で読んだシーンが実際にそこにあって、完成した納豆の状態とか、調理の様子も詳しく知ることができて大満足の2時間半。ノンフィクション系の作品はこういうイベントで補足があると本当にうれしいですね。

まず1番はじめに驚いたのは各地の納豆のその見た目。

『謎のアジア納豆』の方で詳しく言及されているけど、日本以外の納豆を食べる国々では大体のところが豆の形状のまま食べたりはしない。

潰してせんべい状にしたり、だんごのようにしたりしてそれを汁に入れたり、炒め物に入れたりして食べる。つまりは出汁のような使い方なのだそう。

ミャンマーのシャン族のせんべい納豆は見た感じ丸い平べったいもので、言われなければまったく納豆だとは思わない。

それからナイジェリアのパルキアという木の実からできている納豆は見た目完全に牛か馬の◯んこという感じ。(しつれい!)

いやぁこれもし自分がどこかの国の市場とかで見ても決して手は出せないだろうなーと思う。あやしすぎる。

著者、高野さんはそういう納豆らしきもの(その時点では本当に納豆なのかどうかもさだかではないのだ!)を片っ端からひょいひょいとつまんで口に入れ、うん、これは納豆だ!とやっている。

こういう人じゃないと何か一つのことを本当に知るということはできないんだなと思う。

すごいと思うと同時に不思議な嫉妬心のようなものを感じる。なぜわたしはまったくかけ離れた世界の人に嫉妬しているのだろうと笑ってしまうのだけど、実際心からうらやましくなってしまうのだ。あまりにも楽しそうで。

さて2冊まさか本当に納豆の話だけではないでしょ。きっと納豆から発展して他の食べ物ないしは旅行記のような部分もあるんでしょと思うでしょうが、ところがこれが本当に2冊まるまる納豆の話なのである。

なにせ納豆についてこれだけ調べているひとは他にいない。何もかもが一からの取材なのだ。あちらで納豆らしきものがあると聞けば行ってまずは市場で聞き込み。それから納豆を作っているという人の家まで行って作り方を見る。試食。これは日本の納豆と同じかどうかの検証をするという感じ。

場所が変わればそれもスムーズにいかない時もあったりする。特にアフリカはその地その地に王様がいたりして、まずはその人にごあいさつしないと何も話が始まらない。

帽子を脱がなかっただけで怒られたりする。

お目当の納豆を作っているところは危険すぎて行くことすらできなかったりもする。

なかなか難しいのである。

それでも驚異の執念とかなりの運の良さで切り抜け、自分の目で見て、作り方を確認し、味を確かめていく。そしてこれはたしかに納豆であると確認するのだ。

登場人物たちもまたとんでもなく濃い。各地で出会う現地の人たちの濃さもかなりのモンだけど、1番印象的なのはアフリカ納豆を探す旅に高野さんを誘い出した現地味の素職員の”けんちゃん”。なんと高野さんの幼なじみだという。全く物怖じせずに納豆取材の先陣に立ってどんどん現地の人と交流していく姿はとってもパワフル。イベントにもゲスト出演されていて高野さんの幼少期の話など絶対他では聞けないような話をたくさん聞かせてくれた。ここで詳しく話したいけど、このアフリカ納豆の辺境チャンネルイベントはものすごく面白かったので、今からでもチケットを購入して見逃し配信で見ることをおすすめする。

話したいことが止まらないけどとにかく、納豆一つでアジアの各地からアフリカまで繋がる広範囲の食文化を洗い出し2冊も本が書けるということがすごすぎる。

高野さんの執念がまずすごいけど、納豆が各地にそれほど深く根付いているということもある。なぜ今までこんなに明かされてこなかったのかというと、納豆という食べ物の性質のせいだというのだ。

これは日本も同じだと思うんだけど、みんな納豆を客人に振る舞おうとは思わない。納豆とは家で食べるもので特別なものではなく、それゆえに文献もないし、研究者もいないので残らない。だから繋がりも見えてこず、各地でずっと食べ続けられているだけという不思議な食品なのだ。

でもなぜか納豆を食べている民族はみんな自分の納豆にこだわりがあり、よその納豆よりも自分のところの方が美味しいと言い張る。高野さん曰く〈手前味噌ならぬ手前納豆〉文化があるという。

こういうことを知ると、遠くアフリカの人々もやっぱり同じ人間だよねーと思えて途端に親近感がわく。

そして『幻のアフリカ納豆を追え!』の方で言及されているんだけど、おとなり韓国の納豆 ”チョングッチャン” についても、こんなに韓国料理や韓国文化が入ってきている現在でも、韓国人が納豆を食べるということが日本で全く知られていないというのが衝撃的。

その理由もしっかり本に書いてあるのでぜひ読んで欲しいんだけど、私たちが普段から感じているかもしれない深い溝や距離感は、ただ単純によく知らないだけなんじゃないかと改めて感じる。わたし自身は韓国も韓国人も大好きだし溝を感じることはないんだけど、やはり国として感じるこの近いのに遠いという距離感にはいつも寂しいなと感じてきた。

この本を読んで、私たちはやっぱりよく似ているし共通のところがたくさんあるんじゃないかと確信できた。そこのところはとても大きかった。

そんな風に食文化を通じて今まで見えなかったものが見えてくることがある。まるで100年の霧が晴れてくるような瞬間。そこに誰も想像もしていなかったものが見えたときのその感覚。著者高野さんはそういう瞬間をつかまえたくて、常に冒険の旅に出ているんじゃないかと思いました。

それにしてもそこに払う代償はかなり大きそうで、お腹をこわしたりなんて日常茶飯事だろうから話題にものぼらない。今回なんてイスラム過激派ボコ・ハラムの活動が活発なエリアと隣り合わせ。武装した護衛とともに行動しなきゃいけないというリスキーな取材だったようだし、政府の人間やかなりちゃんとした身分の人たちに金かお土産をくれとどストレートに言われることも多々あったようです。

そんな困難も困難とは思わず飄々と書き、話す高野さんの次の興味が何なのかものすごく興味があります。自作が本当に楽しみ。そしてまだまだ読んでいない過去作もあるので(なんせデビュー作『幻獣ムベンベを追え』もまだ読んでない)どんどん読んでいきたいと思います。

また面白いものはこちらで紹介できたらと思っています。

納豆って日本の食べ物だよね、外国人は苦手な人多いよねー!なんて思っている人(読む前のわたしですけど)全員必ずこの2冊読むように。

そしてもし今なんか面白いノンフィクションないかなーと探している方は、迷いなく高野秀行の作品を読んでみてください。

いただいたサポートよい本屋を作っていくために大切に使わせていただきます。サポートしていただいた方にはもれなくわたくしの心からのスマイルを送らせていただきます!念をこめて。