「チューリップの日」は春の訪れ

今日のニュースはロイター通信より、オランダのアムステルダムで行われた「チューリップの日」のイベントについて。

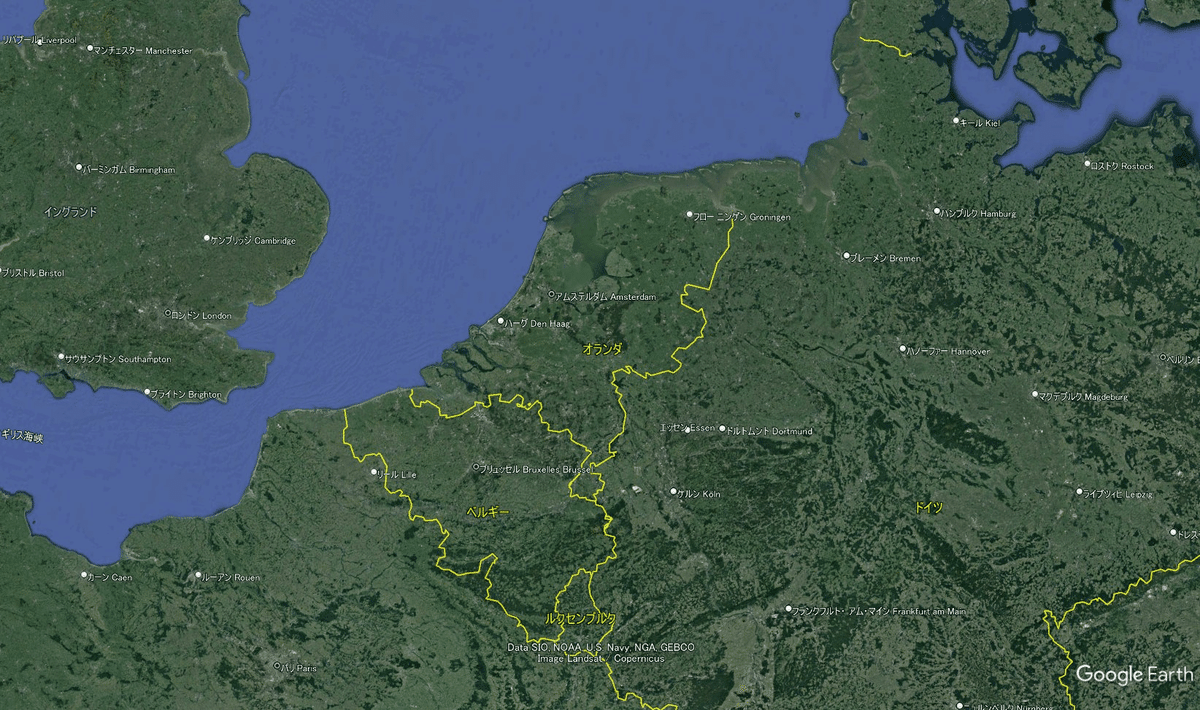

オランダは、「ネーデルラント」の名の通り低地の国。そしてオランダの農業と言えば園芸農業。

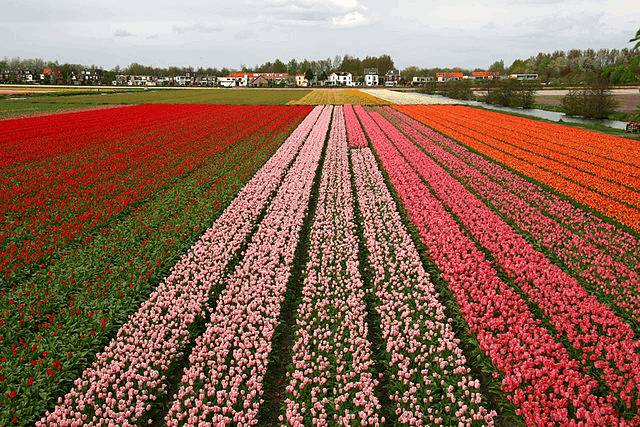

特に干拓地における花卉の栽培は極めて盛んで、チューリップの生産においては色々ありましたが長年の歴史を誇ります。

「チューリップの日」は毎年1月の第3土曜日に行われるイベントで、今年は1月21日に行われています。

なぜこの時期なのかというと、チューリップのシーズンは春。

このイベントがチューリップの季節の始まりを告げるのだそうです。

オランダは世界の花の流通の何と6割以上を占めており、アムステルダム市内には観光名所のシンゲルフラワーマーケット

郊外には世界最大の花市場、アールスメールフラワーマーケットがあります。

アールスメールは世界の花流通量の4割を占め、この市場から世界中に花が出荷されています。

「花の都」と言えばパリですが、アムステルダムは文字通りの花の都と言えます。

なぜオランダでこれほど花卉栽培が発達したかというと、その立地です。

そもそも花卉類の消費は圧倒的に大都市が多く、大都市に近く温暖な地域では園芸農業が盛ん、というのは地理の農業分布の話の定番です。

アムステルダムの周囲にはロンドン、パリ、ブリュッセル、ハンブルク、ルクセンブルクを始め大規模、或いは富裕な都市が多く見られます。

また、偏西風と北大西洋海流の影響で年間を通して比較的温暖なことも、花卉栽培に向く要因となっています。

オランダは水はけの良い砂丘地帯で花卉や野菜の栽培(園芸農業)、

干拓地で酪農

を行っており、高度化されたいわゆる「集約的農業」が行われています。

また、かなり輸出志向に寄っているため、食糧自給率が6割台ですが、農産物輸出額が総輸出額の2割近くを占めています。

ちなみにオランダの食糧自給率はカロリーベースで6割ですが、穀物に限定すると1割強程度。

これは日本と比較しても遥かに低い数字で、ある意味では穀物は輸入する!と「開き直り」をした政策と言えます。

ちなみにオランダにとって、チューリップは国花であり、古くから栽培されていました。

原産地は現在のトルコ(当時のオスマン帝国)。

そして16世紀にヨーロッパにもたらされて以降、オランダで栽培されて評判となり、17世紀には投機の対象となってオランダで「チューリップ・バブル」が発生したことでも知られています。

これが「世界初のバブル」とも言われていますが、その背景については当時の統計データが不十分であることもあり、議論が続いているのが現状です。そんな大事件もありましたが、現在でもチューリップはオランダを代表する花として栽培が続いています。

「チューリップの日」には、美しいチューリップを何と無料にて持ち帰れるのだそうで、何とも羨ましいことです。

そして、このイベントが終わると本格的に春の花、チューリップのシーズン到来。

日本も未だ寒波に見舞われていますが、一方で各地で梅の開花の情報も。春の足音は一応着実に近づいている…と言えそうです。

今回はこれくらいで。

この記事が参加している募集

サポートは、資料収集や取材など、より良い記事を書くために大切に使わせていただきます。 また、スキやフォロー、コメントという形の応援もとても嬉しく、励みになります。ありがとうございます。