寛永アクティブラーニング

今日は、江戸時代初期の歌人・俳人にして和学者、北村季吟

が亡くなった日(宝永2年6月15日(1705年8月4日))です。

北村季吟は寛永元年12月11日(1625年1月19日)生まれ、

生まれ育った場所は、近江国野洲郡北村(現在の滋賀県野洲市)で、祖父の宗龍、父の宗円を継いで医学を修めます。

実は、祖父や父には医師の他にもう一つの顔がありました。

それは「連歌師」としての顔。

連歌

和歌をベースにした文芸のひとつ。

和歌の上の句(五・七・五)と、下の句(七・七)を多数の人たちが交互に作り、ひとつの詩になるように競い合う。

自由に見えるが、全体の調和を保つため、実際には細かい作法が決められている。

形式としては 100句続ける百韻が基本で、千句(百韻 10巻)万句(千句 10巻)、五十韻、世吉(44句)、歌仙(36句)などがある。

そんな祖父や父の影響を受けた季吟は、医学と同時に和歌や俳諧、古典を学びます。

季吟の才能は、歌を詠むことよりも選書や注釈書を書くことで花開いていきます。

24歳の時、季寄せ『山之井』を刊行。

※季寄せ=句作の参考にするために,季語を集めたもの

30歳の時、『大和物語抄』(大和物語の注釈書)を刊行。

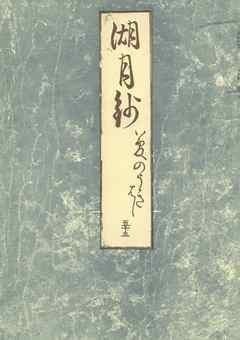

さらに51歳で、代表作『源氏物語湖月抄』(源氏物語の注釈書、全60巻)

を刊行し、57歳で『伊勢物語拾穂抄』を刊行しました。

生涯で刊行した注釈書は180あまり。日本の古典研究において比類なき足跡を残しています。

ちなみに「湖月抄」の名前は、紫式部が石山寺に参詣し、琵琶湖に浮かぶ月を見て物語を書き始めたという伝承に由来します。

また、上の写真の通り、元々のタイトルは「湖月抄」だけだったのですが、どうやら近代になってから「源氏物語」の部分が付け加えられたようです。

さて、湖月抄の内容を見てみると、現在の注釈書とは異なる部分があります。

それは、

・基礎的な事柄であっても惜しみなく注釈を加えている

・解釈については、複数の説を併記している

・自説と真逆の主張をあえて掲載している

・筋が通らない部分は、容赦なく批判している

このことにより、元々源氏物語や古典に関する知識が乏しくても物語を読むことができるようになりました。

今までは貴族や学者など、一部の人々のものだった古典文学を、一気に大衆のものとしたその功績は大きいものでした。

そして、彼の注釈書で面白いのは、原文を読み進める際には、読者は色々な解釈を見ながら立ち止まり、考え、自分なりの解釈を組み立てていく…という、現代のアクティブラーニングに近いスタイルを取り入れています。

この辺りは、創造性を重視する連歌師のマインドが表れているとも言えそうですね。

明治期以降の注釈書と比較すると、注釈書を使って、「より長い時間原書と向き合い、考えながら読む」ように作られています。

この方法、現代にも使えるかもしれませんね。

季吟のもう1つの功績といえば、俳人松尾芭蕉

を育てたこと。

芭蕉が奉公先で仕えた藤堂良忠の俳諧の師が季吟でした。

良忠の使いとして京都に度々赴き、季吟と面会していた芭蕉は、この時に俳諧の面白さを知り、季吟の弟子として学んだと言われています。

延宝2(1674)年、芭蕉は季吟から卒業の意味を持つ俳諧作法書『俳諧埋木』を伝授されました。

その後、江戸に赴いた後の芭蕉の活躍はよく知られているところです。

さて、季吟とその息子、湖春は幕府歌学方に任じられ、彼は京から江戸に転居します。1689(元禄2)年のことです。

歌学方

江戸幕府で歌道に関する学問を司った職。1689(元禄2)年に北村季吟父子を任じて発足、以後北村家が世襲しました。

江戸での住居は現在の神田小川町辺りだったとされています。

(お隣は本の街、神田神保町ですね)

しかし、湖春は1697(元禄10)年に季吟に先立ち亡くなってしまいます。

落胆した季吟は、孫の湖元に家督を譲り、自らは小石川に隠居します。

隠居後の季吟は、酒は嗜まず、草花を愛でながら穏やかな生活を送ったと言われています。

彼の辞世の句は

「花も見つほととぎすをも待ち出でつこの世後の世思ふことなき」

(また来る季節の花(桜)やほととぎすにもし巡り合わなくても、私にはもう思い残すことはない)

彼が、自身の人生に満足していたことが伝わってきます。

ちなみに、彼の古典研究はその後「国学」へとつながっていきます。

その国学は、幕末にかけて人々の間にも浸透し、時代のうねりを生み出していくのですが…それはまた別のお話で。

というわけで、今日は北村季吟について少し触れてみました。

皆さんのご参考になれば幸いです!

サポートは、資料収集や取材など、より良い記事を書くために大切に使わせていただきます。 また、スキやフォロー、コメントという形の応援もとても嬉しく、励みになります。ありがとうございます。