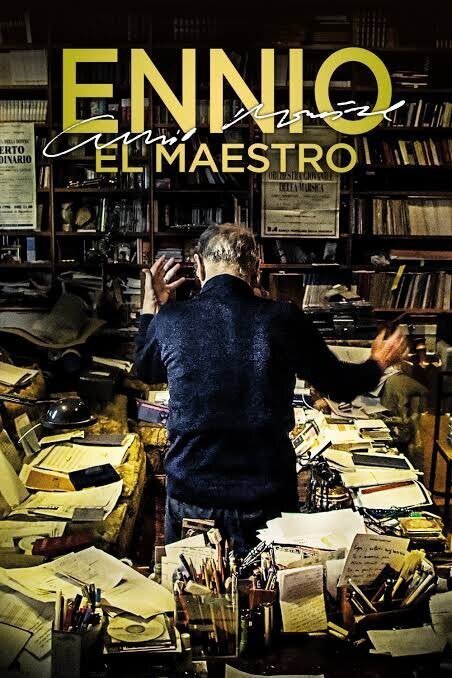

【映画】モリコーネ 映画が恋した音楽家 Ennio/ジュゼッペ・トルナトーレ

タイトル:モリコーネ 映画が恋した音楽家 Ennio 2021年

監督:ジュゼッペ・トルナトーレ

本作での劇中で登場する膨大な作品の名場面の数々に添えられた音楽の饒舌さ。あまりにも多くの映画でエンニオ・モリコーネの名前を目にするので、クレジットの所であれ?これもモリコーネなんだと気付く事も多々ある。名前をよく見聞きしていてもモリコーネの事はよく知らない人も多いはずだし僕もそのひとりだ。画面に現れる柔和な彼の人柄や語り口は、怒涛の時代を生き抜きながらも主義主張を全て音楽に込めている実直さが伝わってくる。

それにしても本作劇中で、映画の一番おいしい名場面と一番キャッチーな音楽を、制作当時の試みを含めて次から次へと浴びる様に体感できるこの作品がつまらない訳がない。映画を観ていなくても、何処かで聴いたことがある曲が多く、物語以上に音楽の存在感がいかに映画の良し悪しに影響を与えているのかをまざまざと感じさせる。さらにモリコーネの語り口のユーモラスさと、苦難の道のりはドラマティックに盛り立てるトルナトーレの手腕も見どころでもある。心に残る音楽は、心に残る場面と同じくらい余韻をもたらしてくれる。

冒頭から「医者になりたかった」というモリコーネの言葉に驚かされる。本人の意思とは別に、トランペット奏者だった父親の半ば強引な手引きのせいで、音楽の道に進んだというのは意外だった(小説家の父親に木こりになると告げるモンティパイソンのギャグをちょっと思い出したり)。

音楽学校でクラシックから現代音楽までを学んでいたのに、生活費のための成り行きでクラシックの作曲家へは進まず、専属アレンジャーからサウンドトラックの作家へと流される様にポジションを確立していったのも驚く。今では著名な作家もサウンドトラックを手掛けている事が多いので、劇伴を手がける事は違和感を感じる事は少ないのだけど、当時のイタリアのクラシック界では、劇伴を手掛ける事は日銭を稼ぐ低俗な事として非難されていた事から、モリコーネが後ろめたさを感じていたのも生々しい証言であった。

モリコーネといえばニューシネマパラダイスのように、流麗かつ流れるだけで涙腺が緩むメロディを生み出す作家のイメージがあるが、本人はメロディを毛嫌いしていたのも面白い。ジョン・ケイジの音楽に出会って、現代音楽に傾倒していた事の影響も強く、フィルムに合わせて即興で音を付けたり、通常では扱わない様な楽器の選定などもこういったオルタナティブな姿勢がユニークなものを生み出していた理由でもある。

50年代から60年代のチネチッタ全盛の映画が大量生産されていた黄金時代に、劇伴作家になったのは結果的にジャストなタイミングであったものの、自ら強く劇伴作家になりたいと願ったわけではなかったというのも驚かされる。キャリアが始まった60年代から2000年まで節々で辞めたいと考えていたというのも本当に意外だった。それなのに、年間に何十本もの劇伴をちゃんと映画に寄り添って作る姿勢のパワフルさとスピーディさ。映画監督や製作陣よりも映画全体を見渡す力が、モリコーネにあると語られている辺りにモリコーネの本当の凄さがあるように思う。

アカデミー賞を取り逃がし悔しい思いをした「ミッション」の音楽は、明らかにその後の時代を変えた作品だと思うのだけど、結果的に受賞へと導いたのがモリコーネが音楽が既存のものばかりで毛嫌いしていたタランティーノ作品で念願のアカデミー賞を受賞したのも皮肉な人生ともいえる(タラちゃんはラスメイヤーのファースター、プッシーキャットキルキル!のシャツを着ていた)。

本作を観た後もそうだけれど、映画の中で印象に残る音楽に出会うと、観終わった後すぐにスマホを開いてサントラを探す事は多い。今ではサブスクやYouTubeなどで、大体の作品が鑑賞後すぐに聴くことが出来るので容易にアクセスしやすい。サブスクなどがない頃は大型のレコ屋や、今は無きすみやのようなサントラ専門店に行って探すなどしたが、サントラは廃盤になる事も多く、手に入りづらいものはヤフオクなどを当たるしかなかった。先日観たパゾリーニの「テオレマ」のサウンドトラックも、ブリティッシュインベイジョン以降の60’sなビートの効いた音楽が印象に残り、鑑賞後にすぐ検索して聴いた事を思い出したのだけれど、そういえばこれなんかもエンニオ・モリコーネの音楽だった事を思い出した。(テオレマのサントラはギターの使い方が凄くいいなと思っていたら、劇中では他の曲でギターの使い方が絶賛されていた)。

サウンドトラックの扱いは不思議なもので、所謂ポピュラーミュージック全般とは別のテリトリーにある。サントラがあくまでも劇伴という性質上、アルバムを通して聴くというよりも映画のイメージを反芻したり、曲単位で聴く事の方が多いのではないだろうか。当然、作品によってはアルバムとして最後まで聴きやすいものも多くあり、サントラの枠を超えて愛されるアルバムも存在する。90年代以降は、ラウンジブーム(DJカルチャー含む)とサンプリングカルチャーからネタ探し的に掘られていた事もあって、劇伴の存在意義はそれまでとは少し変わって来ていた。特に60年代のイタリア映画のサントラは、モリコーネに限らず渋谷系で持て囃された黄金の七人など、映画よりもサントラの方が自然と耳に入ってくるなんて事も少なくなかった。

本作の中で流れる「Metti Una Sera A Cena(ある夕食のテーブル)」のテーマソング辺りなんかは、フランシス・レイ以降のスキャットボッサ風ラウンジナンバーで琴線をくすぐられる。

劇中でブルース・スプリングスティーンがこの20年で受け取られ方も大きく変わって来たというのも納得出来る。今でもサンプリングネタとして掘られているが、サブスクなどでのアクセスのしやすい環境になった事で、多くの作品に触れる機会も増えた。

20世紀の戦後と復興の最中で、大きく時代が動く中、あらゆるジャンルを横断して新たな音楽を大量に作るモリコーネのような存在はこれから先生まれてくる事はないかもしれない。タランティーノが壇上でわざとらしく語ったモーツァルトやベートーヴェンに並ぶ作家として、何十年、何百年後かにはそれらの作家の横にモリコーネの名前が並んでいるかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?