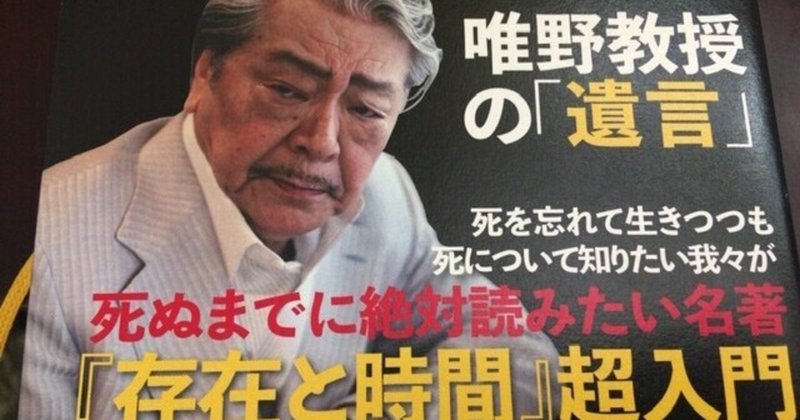

サブカル大蔵経607筒井康隆『文学部唯野教授・最終講義 誰にでもわかるハイデガー』(河出書房新社)

学生以来の唯野教授。懐かしい。

30年前の大学生協書店には、〈ファインマンさん〉と〈唯野教授〉のポップが目立つていたと思います。

國分功一郎さんの著作でハイデガーと原子力の関係を知り、ハイデガーの著作を読む中で、本書が視界に入りました。

言葉の魔術師・筒井康隆が、ハイデガー『存在と時間』の言葉について語る。

なぜ、ハイデガーだったのか。哲学者の中でもハイデガーの言葉遣いがユニークだったからなのだろうか。そして本質的な。

ハイデガーという人はドイツ語で日常使われている言葉をそのまま哲学の中に持ち込んできて、哲学用語として使っている。p.17

なんとなく哲学と日常を切り離して考えているから、日常の中の哲学を結びつけることができずに放っている。

現存在とは死ぬ存在。p.20

ハイデガーのメメントモリ。

人間と道具が交渉している、人間の周りを道具が取り込んでいる、その場が世界だと言うんです。p.28

ハイデガーの〈世界〉

道具の性格。眼鏡をかけている人は眼鏡のことを忘れています。これを遠ざかりと言います。p.30

人間と〈道具〉の関係。このシンプルな表現の中に本質的なものが期待される。

世人。同調すれば死ぬ存在だと忘れさてくれる。p.48

ヨーロッパの〈世間〉か?

面白いと眺めているだけで、自分から逃げている。非本来性。曖昧性。p.58

観客としての思考が問われる。すべての問題にたいして。

不安がなぜ起こるか。自分が死ぬということを思い出すから。/死は経験不可能、代理もできない。p.65.71

哲学とは、存在とは、時間とは。仏教とどこまでつながるだろうか。と思った。

本を買って読みます。