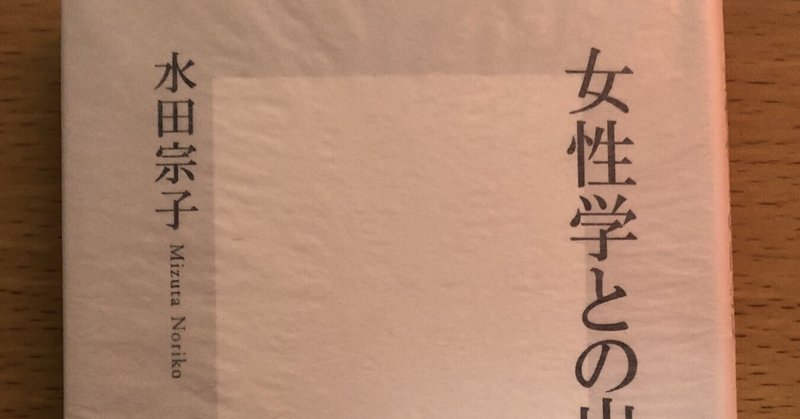

水田宗子『女性学との出会い』を読んで

いたるところで女性は周縁の存在とされ、虐げられ、不当な扱いを受けている。いまこの瞬間も。

フェミニズムやジェンダー論、ひいてはポストコロニアリズムやポストモダニズムの歴史を人類が歩んできたいま、素朴に「女性」と書くことそれ自体がさまざまな議論を誘発してしまうとは思うけれど、とりいそぎそれらの議論について言及せず、いまの社会に対するわたしの原初的な怒りをそのまま書くならば、「そんなに女性のことが嫌い?」となる。そんなふうに叫びだしたくなる衝動を幾度抑えたかなど、とうの昔に忘れてしまった。

それなら、どうしたらこの現状を変えられるのか。

結論からいうと、この問いに最適解など存在しない。だから、このあとに続く文章でも、なにか生産的なことをいっているわけではない。自分のケアのために書いているだけです。よい方法が存在していたら、こんな文章を書かずにそれを実践している。

セクシズムに関することに限らず、およそ社会的に大きな変化について、どうしてその変化が起こったかということを解析することは基本的に難しく、結果論で語られがちだ。そこではわかりやすくセンセーショナルなできごとが注目されていく。

もちろん、そこにメスを入れていくのが学問やジャーナリズムや一人一人の声であり、『女性学との出会い』ではその格闘の歴史が水田の視点から語られていく。

たとえば、以下のような記述がある(のちほども同書から再度引用するけれども、この記事には同書のていねいな感想や同書の評論、分析が書かれているわけではないことを断っておく)。

当時、イェール大の学部に数人の黒人学生はいたが、女子学生は一人もいなかった。イェールが男女共学になるのは、ずっとあとの六〇年代末になってからである。ただ六〇年代中頃だったと思うが、学生たちが密かに語らってガールフレンドを動員し、ある日、教授たちが教室に入ると、大勢の女子学生が座っていて驚くというような「事件」があったりした。学生たちのこういう揺さぶりも、今から思うと、びっくりするほど「遅れている」話だが、当時はなかなかやるものだと、私は感心していた。

そう、変化をもたらすには、やはりなにかしらの「事件」が必要とされる。

当然、水田の記述でも事件にカギ括弧がついているように、水田の記述およびわたしのこの文章における事件は、一般的にそれが含意する争いや犯罪、騒ぎ、事故といった狭義の意味を超えている。社会が変わるためには、広く、なにかしらのできごとが必要だ。それくらいの意味に受けとってほしい。

それなら、できごととはなにか。

基本的には、現実に起こったことすべてを意味するわけだけれど、ここで考えたいのは「声を上げる」ことについてだ。

人は、なにかを変えたいと思ったときに声を上げる。それはさまざまな行為を意味する。誰かと会話をする、SNSで発信する、署名活動を行う、選挙で投票をする、デモに参加する、ロビーイングをする、作品をとおして語る……。

けれど、今回はまず、比較的ミニマルに見える行為かつカジュアルな行為である、「Twitterで発信する」という行為に着目してみたい(Twitterのことは別にXと書かなくてもいいでしょ。ドメインが完全に移行しているわけでもないし)。

前掲書には、次のような記述もある。

日本のセクハラ風土の中で、大学でのセクハラは深刻で、対応も鈍かった。学部の学生へのセクハラも少なくないが、とくに大学院生は、論文指導や学位の取得、就職や学会での活動の機会など、指導教授への依存度が高く、セクハラが生じやすい。身分の不安定な助手の場合もそうだった。大学内の地位の上下関係に、女という社会的弱者の条件が加わって、何人もの女性助手にセクハラをくり返してきた京都大のY教授のようなケースが生じた。

この本は2004年に出版されたものだけれど、2024年になったいまもなお、やはりセクハラに対する大学の対応は鈍いままだと思う。また、話はセクハラに限らない。あらゆるハラスメントに対して今の大学は鈍感だと思わざるをえない。「いや、鈍感じゃないですよ」という大学関係者の方はぜひともご一報いただきたい。

というか、このことは大学に限らない。社会全体がまだまだハラスメント、そしてあらゆる差別に対して鈍い。鈍すぎる。女性差別に対しても、鈍いにもほどがある。「いや、鈍くないですよ」という方はぜひともご一報いただきたい。

ここから先は

ご支援いただけますと大変助かります。生活費ほか、わたしが生きていくうえで必要なものに使わせていただきます。