【これで、うちの選手は伸びました!!】Non-Flying TRACK CLUBの走りのマンツーマン指導

皆さん、こんにちは!!

Non-Flying Track Club 陸上コーチの水谷ゆうきです。

前回の記事で"チームの哲学"を紹介をしましたが、今回はNon-Flying TCのマンツーマン指導の内容すべてを解説していきますね。

-目次- これで、うちの選手は伸びました!!

まずマンツーマン指導と聞くと皆さんおそらく、"動画で走りを撮ったりしながら、腕振りや脚の動きの悪い部分を指摘して、フォーム改善をしていくんだ!"という風に思いますよね。

でもNon-Flying TRACK CLUBでは"フォームを動画で見て、動きを確認・修正する練習"はやらない方がいいとしています。

で、Non-Flying TCの指導でコーチが選手のどこを見てるかというと、"腰が進んでいるかどうか"なんです。腕振りや脚の動きはほとんど気にしていません。

第1章 走りの新常識

"え?なんで腕や脚の動きを気にしたらダメなの?"と思いますよね。

それは、フォーム撮影をして自分の走りを見てしまうと、足の角度だったり腕をどこまで振るだったりと、体の外側に意識が向かってしまうからなんです。

これが非常に危険で、例えば"きれいなももあげだけど前に進まんでないよね"となってしまったり、"すごい脚の回転数なのに前に進んでないね"となってしまったり、必ずしもフォーム改善が速く走ることに繋がらなくなってしまうという。

実は走るときには、外からは見えにくい部分が重要になってくるんですね。

1-1 腰を進ませる感覚がすべて

で、トップ選手が何を意識しているかというとただ1つ、"腰を進める"なんです。つまり、トップ選手は腕振りや脚の動きをそこまで意識していないんです。

彼らは腰を進ませようとした結果、自然にいい姿勢や形になるのであって、その形を真似しても速くは走れないんですね。

逆に言えば、その人にとって"1番腰が進むなぁ”と感じるときに1番いいフォームが勝手に完成していると。なのでNon-Flying TCの指導では、"腰が進んでいるか"だけを徹底的に追及しています。

そして"腰を進ませる"という感覚を簡単に掴むために生み出したのが、"丹田にショッピングカートを当てて走るイメージ"です。

これによって、

①腰を進めることだけに集中できる

②各走局面の走り方の違いを明確に説明できる

③あらゆる練習の狙いやイメージを説明できる

ということが可能になる、画期的な発明だと思っています!!

1-2 腰が進むショッピングカートイメージ

さて、第1章では、『速く走るために意識しなければならないことは、"腕や脚の動き"ではなく"腰の進み"が最重要』という話をしました。

そのためNon-Flying TCの指導では、Q1として『選手の腰は進んでる?』を必ず最初にチェックします。

そして、できていないと判断したらQ2に進むんですね。

で、これを読んでくださっている皆さんの走りをチェックすることは残念ながらできないので、試しに次に紹介するケンケンをやってみてください。

これができたら第2章は飛ばしてしまって構いません。

コツは、"腰についているショッピングカートを進ませる"です。

やり方は、片脚を上げた状態で、"上げた脚を動かさないこと" "地面を押す脚を振り子のように大振りしないこと"の2つを意識してやってみてください。

このケンケン、やってみると意外と難しいんですが、両脚を固定できずに暴れると思います。

実はこのケンケンに腰を進ませる走りをつくるうえでの3つの必須スキル "腹圧" "乗り込み" "可動域"が含まれているんですね。

なので続く第2章では、その"腰を進める走り"をつくるための基礎となる"3つの必須スキル"を説明していきます。

第2章 走りの基礎 -3つの"必須スキル"!!-

まずは腹圧の説明をしていきます。

腹圧は先ほどのケンケンでいうところの、"上げた脚を暴れさせず、しっかりとコントロールする能力"になります。

2-1 腹圧

腹圧のメリットはピッチ増加と出力増加ですね。

選手はよく"脚が勝手に回る!"とか"パワーが上がって、立ち幅跳びやウェイトが強くなった!!"と言っています。

腹圧のイメージなんですが、自分の体幹を少しだけ空気の入ったボールだと思ってください。で、空気が抜けていてぷよぷよ状態で腕や脚を動かすと、ボールも一緒についていってしますよね。

そこで、そのボールを上からギュッと押し潰して空気の逃げ場をなくしてみてください。すると腕や脚が動いても体幹がついていかなくなるんですね。腕や脚の動きに振り回されず、四肢をコントロールできるようになると。

体幹を固めるメリットはそれだけでなくて、少し力を加えるだけで大きな力が出るんです。ボールをでんでん太鼓のように振るだけで腕や脚に強いパワー伝わります。さらに上から下に向かって地面にたたきつけると、固めたいた方がより大きな反発をもらえると。

これだけのメリットがあるので、腹圧が必須な理由が伝わるかと思います。

ちなみに反発に関しては、脚の方が折れても反発がもらえないじゃないですか。脚の方の潰れないようにしないといけないと。それが後で説明する"乗り込み"というスキルになります。

では、腹圧を高める実践に入ってみますね。

この腹圧ドリルはパートナーが必要となります。また、スティックや大きめのボールなど、両手に乗せられるものを用意してください。なければタオルなどでも代用できます。

1つ目の"スティックももあげ"では、まずは仰向けに寝て、両手を前に伸ばしてスティックを乗せます。

まずはそのまま勢いよくももあげをしてみてください。

そのときにスティックがぶれると思いますが、そのブレが腹圧が落ちている証拠です。

で、無理やり腹圧を高めるために、パートナーの人にスティックを掴んでもらい、グーッと全力で体重をかけてみてもらってください。体感として40~50kgくらいの負荷がかかる感覚です。

そして負荷がかかったまま、再びもも上げをしてみてください。

すると、さっきよりピッチをコントロールする感覚が自然と掴めると思います。脚の動きの力強さやキレが増していればOKです。

2つ目は"スティックスクワット"です。

もう一度負荷のない状態にして、今度は両脚を揃えた状態で脚を曲げ伸ばししてみてください。

これを速いペースでやると、脚を伸ばすときにスティックが上にズレると思います。これも腹圧が落ちている状態です。俗にいう"反り腰"ですね。こうなると強い力が出せなくなると思います。

これもまた、パートナーの人に体重をかけてもらって行うと、力の出方とキレの出方が大きく変わると思います。これが腹圧が高まった状態です。

ちなみに腹圧にはインナーマッスルとアウターマッスルの2種類があります。

"スティックももあげ"の際のスティックのブレがインナーマッスルに当たります。腹横筋で空気の入ったボール(体幹)をベルトのように締める筋肉です。

そして、"スティックスクワット"の際のスティックのズレがアウターマッスルに当たります。腹直筋で空気の入ったボール(体幹)を上から下に潰したり押さえつけたりするような筋肉です。

インナーマッスルは力が弱い代わりに持続可能な筋肉のため、常に作動させておく必要があります。作動させると勝手に脚が回ります。

アウターマッスルは力が強い代わりに瞬間的にしか作動できない筋肉となりますので、接地の瞬間だけ作動させます。作動させると出力が高まります。

で、次がその接地の技術、必須スキル② "乗り込み"です。

先ほどのケンケンでいうところの、"地面についている脚を大振りさせずに力を地面に伝える"という能力になります。

2-2 乗り込み

乗り込みのメリットはストライドの増加ですね。

選手はよく"勝手に体が進むんだけど!!" "めっちゃ弾む!!"と言っています。

乗り込みのイメージは先ほどちょろっと説明しましたが、"ボールについた脚の方を潰さない"というイメージですね。

せっかく腹圧を高めてボール(体幹)が弾むようになっても、脚の方がグシャッと曲がってしまったら反発がすべて吸収されてしまうと。

接地した時の衝撃で膝が緩んではいけないので、"接地の衝撃を膝ではなくお尻でキャッチする"ということをテーマにしてやっていきましょう。

乗り込みのドリルは、スクワットジャンプをします。

これは洛南高校や東洋大学で。桐生選手がやっているものになります。膝や股関節を曲げ伸ばしせずに、しゃがんだ姿勢を崩さずに跳ぶことがポイントです。

最初は難しいと思います。コツとしては、お腹が上に伸びたり脚がおへそ周りから離れたりしないよう、親指をお腹の方に、他の指を前ももの方につけ、どちらの指からも体が離れないようにジャンプすると感覚がつかみやすいかもしれません。先ほどの"腹圧”を高めるため、体幹がヘトヘトになるかもしれません。

上に跳ぶジャンプができたらミニハードルなどを置いて、前に跳んでみましょう。それもできたら、1歩1歩止まらずに、ケンケンのように連続でポンッポンッポンッとリズムよく跳んでみましょう。

すべてできたら今度は片脚を浮かした状態で同じことをやってみましょう。

跳ぶ時も"ショッピングカートを進ませるイメージ"持ちたいので、その場でスクワットジャンプをするときは、壁を垂直に走らせるように。一歩前に進むときは上り坂を走らせるように。連続で前に進むときは平たんな道を走らせるようにやっています。

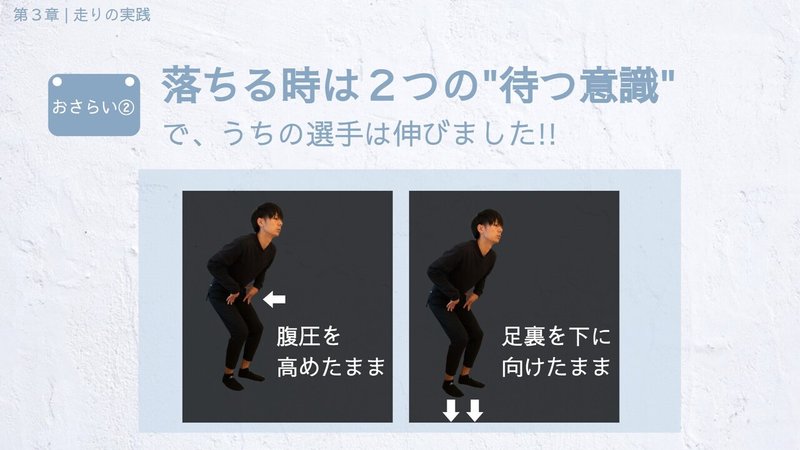

で、落ちるときのコツは"自ら接地しに行かず、落ちるのを待つ"です。

跳んでいる間に膝が伸びて足が落ちてしまわないように、先ほどの"腹圧"をしっかり高めてあげること。

そして、足裏をずっと地面に向けるように意識するとやりやすいです。

ここで注意点として、"考え始めの谷"を説明。(400mHオリンピック選手の為末さんもご自身のYouTubeチャンネルで解説されていました)

これは「普段意識していないことを意識し始めると、最初はパフォーマンスが落ちる」というもので、まさに腹圧と乗り込みがそうなんです。無意識にできなければいけない腹圧と乗り込みを習得するには、はじめは意識することが必要になるんですね。すると、動きがぎこちなくなると。

で、腰を進めることがおろそかになるので、一時的に足が遅くなるんです。でも、腹圧と乗り込みが体に染みつき、それらを無意識にできるようになったときに走りが激変するので楽しみにしていてください。

2-3 可動域

で、もし腹圧と乗り込みをマスターしても、さっきのケンケンができないという方は、関節・筋肉の"可動域・柔軟性不足"が考えられます。

"体が硬くてケンケンの姿勢がそもそも作れない"って、そりゃそうですよね。

なのでNon-Flying TCでは、腹圧や乗り込みよりもまず、柔軟性を最重要視しています。無理に体を動かしたらケガもしますしね。

注意点は、"柔らかすぎてもダメ!"ということです。

先ほどのボールの例に例えると、ボールについた棒の付け根がガチガチだったり、逆にどこまでも動いたら良い動きはできないですよね。

で、うちのチームではこれらの本にある"可動域テスト"を参考にしています。興味のある方は参考にしてみてください。おすすめです。

またW-upやC-downでは、これらの本に載っているものを組み合わせてオリジナルのストレッチメソッドを作っています。特にピラティスは筋肉がよく伸びるだけでなく、筋肉に刺激も入り体幹トレーニングにもなるため、W-upに最適だと感じています。

さて、"腹圧" "乗り込み" "可動域"のスキルをマスターしたら、おそらく先ほどのケンケンができるようになっているんじゃないかと思います。

それではいよいよ本題に入っていきましょう!!

第3章 走りの実践 -3つの"スプリント動作"!!-

Non-Flying TCでは、3つの局面ごとに分けてスプリント動作を作っていますので、一次加速局面から順に説明していきます。

3-1 一次加速局面

一次加速局面は100mでいうところの0~30mあたりをいいます。

速度が0の状態から一気に100に近づけていく局面で、30m地点でおよそトップスピードの90%が出るといわれています。

爆発的な加速が必要になるので、結構ここで無理に力を使ってしまう選手が多いのですが、うちのチームではここで頑張りすぎないよう、効率の良さをテーマにしています。

で、実際の走りのイメージとしては、めちゃくちゃ重いショッピングカートを腰に当てるんですね。少し前に体重をかけてもビクともしないような重さです。

そのショッピングカートを一気に軽くしていくイメージで走ります。

"軽くしていく"というのは、友人が乗った自転車を後ろから押して走ることで例えると、走り出しは重く感じますがスピードに乗ってから指1本触れるだけでかんたんに押せるようになるあの感覚と同じです。

このように、一次加速は"速度を0から100に上げていく"局面ですが、"重さを100から0に減らしていく"というイメージで走るようにしたら、うちの選手は伸びました。

で、具体的にどんな動きかというと、体を上から下に潰して、その反発で弾むイメージですね。

バスケットボールのドリブルのイメージでも、スプリング(バネ)でも構いません。

スクワットのように股関節を屈曲&伸展させるんですね。

それをスターティングブロックの角度で行うと。

これが"重いものを持ち上げて軽くする"のに最適な動きなんです。

まず1つ目のドリルは、先ほどの片脚スクワットの延長です。

片脚スクワットの姿勢でのケンケンを、両脚交互で、スターティングブロックの角度でやるだけです。

で、その際のコツとなるポイントは、"地面からの反発を増やすために、接地した時の地面への圧力を増やしていく"と。

そのためには、"瞬間的に体重を増やして、体重計を破壊する"というイメージがうちの選手には伝わりやすかったそうです。

先ほども述べたように、その体重計がスターティングブロックの角度になるのですが、注意点は"2歩目以降もスターティングブロックの角度で接地する"という意識ですね。

で、よくない走りの1つ目が前屈の走りです。

自ら膝を伸ばして接地してしまって、地面への圧が少なくなってしまう走りですね。さらに接地した後にひっかくような走りになり、"体を縦に潰して伸ばす"という動きができません。

2つ目が中腰の走りです。

スターティングブロックの角度に接地せずに、体より前か真下に接地してしまう走りです。こちらもひっかくような走りになり、"体を縦に潰して伸ばす"という動きができません。

特に片脚スクワットの姿勢でのケンケンあたりから、"自分から接地しにいかない"という意識が薄れてしまい、自ら膝を伸ばして接地しに行ってしまうので注意です。

自ら接地しに行くと、"タッタッタッタッ”というリズムの空中のためが消え、"タタタタタタ"と"ッ"がなくなっていきますので気づけると思います。

うちのチームの選手には、走りのクセ別に、この3つのアドバイスを1番多くしています。

まずは丹田周りを絞るように収縮させておくことです。スクワットジャンプの時に腹部に手を当てるあれです。そうすることで、下半身が丹田から離れて早めに接地してしまうことや、上半身が丹田から離れて反り腰になることを防げます。お尻にストレッチをかけて、お尻と踵をつねに近づけ離れないようにするイメージがハマる人もいます。

次にケンケンからは"足裏を地面に向ける"のではなく、"足裏をスターティングブロックに向ける"という意識を持つこと。すると膝が伸びたり前に出たりすることを抑えられます。

最後に、接地時に膝を揃えること。前に進もうとすると、無意識に脚が前後に開いて離れてしまいます。膝と膝を揃えて接地することが大切なので、"膝と膝が常に近くにある"というようなイメージで走るといいかと思います。

特にスタートの一歩目が脚が前に出やすいです。1歩目の接地が潰れやすいのですが、"ランジジャンプ→片脚ケンケン2回"というドリルを繰り返すと、膝を揃える感覚が掴めるかと思います。

また、乗り込みドリルの際のアドバイスも、もう一度おさらいしておくといいでしょう。

2つ目のドリルはチューブ走です。

片脚スクワットの姿勢で前に進むケンケンができて、実際にスタートダッシュをするときは、腰にチューブを巻いてパートナーに引っ張ってもらうと、感覚が掴みやすくなります。

理由は2つあり、1つが腰にショッピングカートの持ち手を当てている感覚を掴めること。もう1つが、引っ張ってもらうことで、前にコケる心配がいらなくなり、思い切って前傾姿勢を作れることです。

腰に当てたショッピングカートを進ませてどんどん軽くなっていくようなイメージで、腰を進ませることだけに集中します。その際、チューブを引っ張る側が少しずつ負荷を軽くしていくテクニックが非常に重要になります。

チューブ3点スタート⇒3点スタート⇒チューブ3点スタート⇒3点スタートといったように繰り返すといいと思います。

これらを継続していけば、一次加速の走り "重さを100から0に減らしていく"ができるようになります。

そうしたら二次加速の動きを作っていきましょう。

3-2 二次加速局面

二次加速局面は100mでいうところの30~60mあたりをいいます。

速度が90の状態から100に到達させる局面で、トップスピードを出現させる走りです。

ここのスキルは、"100m 10秒5で走る男子選手でも出来ていないな"と個人的には感じています。

で、実際の走りのイメージとしては、腰に当てたショッピングカートが高速で進んでいて、重さが0になった状態のカートを1歩ごとにさらに加速させていくんです。

"重さが0"というのは、先ほどの指1本触れるだけで押せる自転車のイメージになります。

で、その高速で動く軽いショッピングカートを1歩ごとにさらに加速させるので、お尻で地面をキャッチする乗り込みがしっかりできていないと、脚が地面を捉えきれず、抜けるように後ろへ流れてしまい、転びそうになってしまいます。そのため、あらかじめ脚を伸ばした状態を作っておき、固定してまま乗り込んでいくことが重要となります。

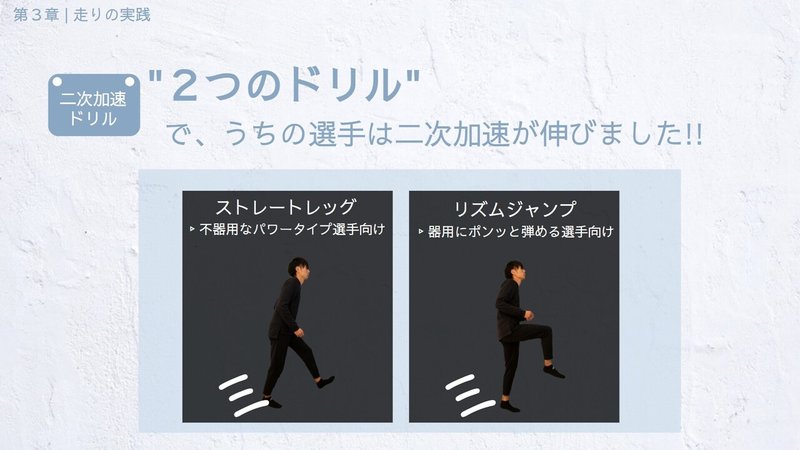

その動きをつくるオススメのドリルは2つあって、どちらもケンケンをさらに強調したものになりますので、まずは1歩だけケンケンを強調させたジャンプを先にできるようにしておくと良いと思います。

ドリル①はストレートレッグになります。

ドリル②はリズムジャンプになります。

指導の経験上、不器用だけどパワーがあるという選手はストレートレッグがハマるようです。"海外の9秒台の選手でスキップもバウンディングもできない選手がいる"と耳にしたことがありますが、"ストレートレッグで腰を前に進ませる能力が高ければ100mは速く走れる"という話だと個人的に考えています。"力で押し切れちゃう"といった感じでしょうか。

逆に器用で走り高跳びの踏切のような動作ができる選手はリズムジャンプが合うと思います。前方向に進んできて、その力を上方向に変換してジャンプする"ストップ&ジャンプ"の能力になるので、バスケットボールのジャンプシュートやレイアップシュート、バレーボールのアタックなどを習得している人におすすめです。

ストレートレッグは名前の通り、脚をまっすぐに伸ばしたまま片脚を交互に接地していきます。

リズムジャンプはバウンディングの動作のように、片脚で乗り込んでジャンプしてください。インターバルを着地を含めて7歩、3歩、1歩などありますので好きなもので大丈夫です。スキップでも構いません。

コツとなるポイントは、カートを前に進めるために、"地面を後方に移動させるような圧力"を加えること。

そのためには、"瞬間的にトレッドミル(ルームランナー)の地面を加速させて故障させる"というイメージがうちの選手には伝わりやすかったそうです。

NGな走りは、空き缶を踏み潰しにいくように能動的に膝を伸ばす動作です。

日本には"空き缶を踏み潰すように"という指導をしているコーチが多くみられますので、注意が必要です。

またその走りが身につきやすい、"ももあげ" "ミニハードル走"などはうちのチームでは、ある時期から一切やらないようにしています。

どちらのドリルも、"1歩でどれだけ腰につけたショッピングカートを進ませるか"が重要になりまう。なので、"思っているより3倍の距離を1歩で進ませる"というイメージで、頭の中でカートが進む音の"シャーーーーッ"という音をどれだけ伸ばせるか意識しながら取り組むと腰を進ませる感覚を掴みやすいと思います。"シャッ"という短い音はNGです。

接地時間は短い方がいいという指導もありますが、"接地時間は短くなっちゃうだけで、可能な限り長い方がいい"と個人的には考えていて、その指導に変えてからの方が選手が伸びています。

また、良い時の接地音は"ドッ"や"ダッ"というような重いアクセントになります。

強制的に"二次加速の腰を進ませる感覚"を掴むには、腰にチューブを巻いてパートナーに負荷をかけてもらうと良いです。チューブが当たっている丹田に全神経を集中させ、そこだけを進ませる意識をします。つまり、腕や脚の動きは一切考えないことが重要です。ただし、脚の動きがあまりに小さいと進まないので、ストレートレッグをやる場合は、正面にいる人に自分の靴底を見せるような動きを動き初めに作っておくといいと思います。

月間陸上競技の公式YouTubeで兒玉選手のストレートレッグのドリルを見られるのですが、1歩ごとの進みがとんでもないので参考にしてみてください。

リズムジャンプから走りに繋げる際には、最初は上や斜め上に跳んで、徐々に水平方向に跳ぶようにすると感覚を掴みやすいです。斜め上に跳ぶ際は、ショッピングカートを上り坂を進ませるように跳び、徐々に平たんな道になっていくように移行すると、走りに繋げやすいです。

どちらも走りに繋げる際に、頭の中の"シャーーーッシャーーーッシャーーーッシャーーーッ"というカートが進む音の、長さもリズムも変えずに走り出すことが重要です。ほとんどの選手が走りになった瞬間に"シャッシャッシャッシャッ"とリズムが変わってしまいますので注意です。

これらのドリルでトップスピードを出現させる走りがつくれれば、そこではじめて"走るってこういうことだったのかぁ"と理解できるかもしれません。

では最後に、トップスピードが出た後の局面、等速減速局面の説明をしていきます。

3-3 等速減速局面

疾走速度が100%の状態をできるだけキープしていく等速減速局面ですが、走りのイメージはとにかくショッピングカートについていくことです。この局面では、もう加速させようとはしません。加速させようとしないので、"頑張らない走り"といってもいいでしょう。

この走りが完成した選手は、"頑張っていないのに、ラストで皆が勝手に失速していく"と言っています。ここでは"頑張らなければ頑張らない方がいい"というのがキーワードかもしれません。

で、具体的にどんな動きかというと、走りながら腰についたショッピングカートをブラさないような動作です。

丹田を前方向の1°にだけ向けるようにして、他の359°にぶらさないようなイメージです。たったそれだけになります。

そのためには腹圧を高めることが最重要になります。

腹部が上に逃げて反っていかないように、ギューッと絞って下に押さえつけてあげるとブレがなくなります。

この局面では、ドリルは特にありません。しいて言うならば、第2章で行った"スティックももあげ"が良いかと思います。立った状態でパートナーに前からスティックを押してもらうと腹圧が高まるかと思います。

流しをする際は、"カートの持ち手を持ったフリ"を実際にするといいと思います。

インナーマッスルの使い方が分からない選手は走りながら両手がブレブレになります。

このとき、両手は丹田の前に固定し、へそより上に行かないように注意です。また手首を腰骨に当てるように固定し、肘が前に伸びないように注意です。

この動きができるようになってくると、これらの感覚が感じられるそうです。

最後にこの局面のアドバイスを1つ。

練習や試合で300mより長い距離を走る際、ラスト100mできつくなってきますよね。そこでほとんどの人が腕や脚をがむしゃらに大きく動かして加速させようとします。

でもそういった時ほど自分に"丁寧に丁寧に"と言い聞かせて、腰に当てたカートをブラさないイメージを持ってみてください。それだけで勝手に脚が回ってきますので。体幹はヘトヘトになりますが、腕や脚は一切使いません。

実はラストスパートって、走り込みによる体力じゃなくて、"腹圧を高める"という技術が重要なんですね。

さぁ、これで3つすべてのスプリント動作が完成しました。

これだけで男子は100m 10秒台、女子は12秒前半くらい出るんじゃないかと思っています。

ここから何をするかというと、その3つのスプリント動作を強化していきます。筋力トレーニングですね。今もっている100の力を、トレーニングによって110→120→130と増やしていくようなイメージです。

第4章 走りの応用 -3つの"筋力トレーニング"!!-

さて、筋力トレーニングはウェイトトレーニングやメディシンボール投げ、ジャンプトレーニング、負荷走などなど数え上げたらキリがないほどありますが、Non-Flying TCでは"第3章で取り上げたスプリントドリルに①負荷 ②不安定 ③前方向以外の動きを+αするだけ"という哲学があります。

筋力トレーニングの目的は"走局面ごとの腰を進ませるスプリント動作を強化"することなので、"スプリントドリルを変化させるだけでいいじゃないか"と考えついたのがきっかけです。

結果的に、"あれもやってこれもやって"とならないので、選手が迷走したり困惑しなくなったというメリットもありました。

また男子選手は"マッチョになりたい"という雑念が入ってきて筋力トレーニングの目的がぶれやすいので、"ドリルの応用"という制限が非常に役に立っています。笑

で、各局面のスプリント動作のおさらいです。

ここで一次加速と二次加速のスプリント動作の違いを詳しく比較しておきますね。

で、筋力トレーニングをやる際は、"このトレーニングは○○局面の走りを強化するためにやっていう"と把握しながらやることが重要になってきます。

では具体的な補強を一次加速からいくつかあげていきます。

一次加速では"どれくらい重いカートを動かせるようになるか"が鍵で、自動車で言うエンジンの馬力、自転車で言うギアの最大値を上げていくトレーニングになります。

股関節の曲げ伸ばしによって、カートを進ませる力を発揮します。

なので、カートを持ち上げたり押すような補強になります。

高重量を扱い、より負荷を高めるために普通のスクワットも取り入れてもいいでしょう。スクワットは重いショッピングカートを垂直の壁に沿わせて走らせる動作です。メディシンボールの直上投げも同じです。

カートを前に進ませるなら立ち五段跳び。チューブなどで負荷をかけた負荷走もいいですし、もちろん坂ダッシュもカートが重くなるので有効です。

Non-Flying TCでは、バランスディスクとウォータータンクの2つを積極的に活用しています。安価で買えますし、コンパクトで家の中でも場所を取らず、電車などで持ち運びができるサイズのものも販売されています。

バランスディスクは不安定な状況を作れます。

ウォータータンクは水の量で負荷を調整できますし、トレーニンググッズのウォーターバックのように中で水が動いて不安定をつくれますのでおすすめです。

↑トレーニングは無限にバリエーションをつくれるのですが、ここでは例としてドリルを2つを載せておきます。

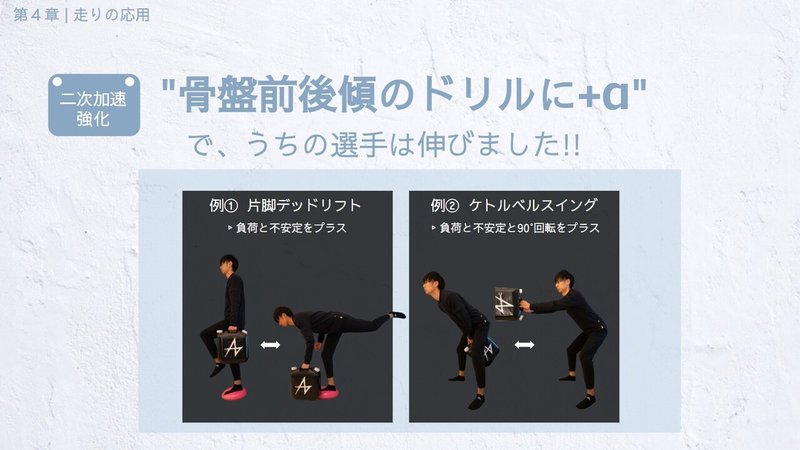

続いて二次加速の強化です。

二次加速は"1歩で進ませられる腰(=ショッピングカート)の距離をどれだけ伸ばせたか"が鍵になります。自転車で言うとペダルひと漕ぎでどれだけの距離を進めるかを強化していきます。

二次加速はストレートレッグのように腰を折る動作でしたね。

下半身を固定し、腰を支点にした蝶番のような動きによって、カートを進ませる力を発揮します。

下半身を固定してモノを持ち上げたり飛ばしたり、体を飛ばしていくようなトレーニングになります。

より高重量を扱うのであれば、デッドリフトやヒップスラストが有効です。

他にはメディシンボールのフロント投げやバック投げがありますね。メディシンボールをショッピングカートだと思って、ここでも"シャーー伸ばし"を意識することが非常に重要になってきます。

"大きくジャンプ"というのは、分かりやすく言えば"走り高跳び・走り幅跳び・三段跳び"をやっていきましょう!!というお話です。跳躍選手の能力を手に入れようと。

というのも100m9秒台で走る桐生選手の高校時代の顧問の先生や、同じく9秒台の小池選手のコーチはもともと跳躍選手なんですよね。桐生選手・小池選手の二次加速の乗り込み動作の秘訣はそこにあるのかもしれないと思っています。

ここでも、うちのチームではバランスディスクとウォータータンクの2つを積極的に活用しています。ウォータータンクはケトルベルのように使えるので、メディシンボール投げの代わりにケトルベルスイングを取り入れるなどしています。

↑こちらもトレーニング例としてドリルを2つを載せておきます。

最後に等速減速局面のトレーニングです。

等速減速局面はひたすら腹圧強化ですね。

※アウターマッスルは一次加速の動作に重要となる筋力ですが、ここで取り上げています

インナーマッスルは"背中にストレッチポールを乗せて落とさないようにするトレーニング"、アウターマッスルは"体をストレッチポールに乗せるトレーニング"が個人的に好きでハマっています。

↑トレーニング例としてドリルを2つずつを載せておきます。

-オススメの海外インスタアカウント紹介-

いまあげたトレーニングたちは日本の部活動などでは取り入れているところは多くないですが、海外のチームやトレーナーさんのインスタグラムを見ていると、ジュニア期の選手から積極的に取り入れているみたいなので、すでに欧米では一般的なようです

そのアカウントを紹介しておきますね。

① @roymot_attacks

② @soccerletix

③ @xcerler8_athletics

④ @rcperformancetraining

⑤ @realgame.athletics

で、そこで良いトレーニングを見つけたら、3つの局面のトレーニングをバランスよく入れたサーキットトレーニングを作ってしまうのがオススメです。

スプリントドリルを応用しているのでフォームがよくなるし、まんべんなく筋力を鍛えられるし、走り込みにもなるし、時短だしと、一石四鳥で最強ですよ。

Non-Flying TCでは、

<❶一次加速>アウターマッスル系⇒スクワット系⇒立ち五段系⇒スタートダッシュ

<❷二次加速>インナーマッスル系⇒デッドリフト系⇒バウンディング系⇒スプリント

という流れのものをいくつもつくって、❶と❷を交互に行うサーキットを取り入れています。

また、うちのチームではどの程度能力が伸びたか定期的にコントロールテストをしています。

おさらいですが、一次加速では"どれくらい重いカートを動かせるようになるか"という能力なのでスクワットなどでどれだけの重さを扱えるようになったかというテストを、二次加速は"1歩で進ませられる腰(=ショッピングカート)の距離をどれだけ伸ばせたか"という能力なので、メディシンボール投げやジャンプでどれだけ距離が伸びたかというテストをしています。

等速局面はインナーマッスルをどれだけ効かせられるかというテストを、体幹トレーニングの回数・時間などで計測しています。

筋力トレーニングのチェックテストと同時に、第2章の可動域と、第3章のスプリント動作のチェックテストをしておくといいでしょう。

最後に筋力トレーニングのポイントをまとめておきます。

さて、長々と書いてまいりましたが、最後に本日の内容を振り返って、かなりシンプルにまとめてみたいと思います。

おさらい

↑Non-Flying TCではQ1としてまず最初に、最重要視している"選手の腰の進み"をチェックします。これさえできていればOK!!という走りの哲学です。

その際、腕振りや脚の動きはそこまで重視しないというお話をしました。

↑で、腰が進むためにはショッピングカート意識が最強!!

↑腰が進んでない人は3つの必須スキルを身につけましょう!!

↑必須スキルが身についたら、各局面ごとに腰を進ませるスプリント動作をつくりましょう!!

↑スプリント動作が身についたら、各局面の腰を進ませる能力を強化していきましょう!!

以上、こうやってまとめるとすごいシンプルですよね。笑

というわけで、"これで、うちの選手は伸びました!!"というお話をしました。

腰が進むようになったうちの選手は皆んな感動していますので、その感動をぜひ皆さんも味わってみてください!!

また、こちらのチーム哲学に共感していただいた選手は、チームで一緒に走りましょう!!お待ちしてます!!

では最後までお付き合いありがとうございました!

よくある質問を補足記事としてこちらにまとめていきますので、よければご覧ください。

Non-Flying Track Club 水谷ゆうき

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?