『なぜか結果を出す人が勉強以前にやっていること』東大生が読んだらどう思うか、実際に聞いてみた!

はじめに

みなさん、こんにちは!

ドラゴン桜noteマガジン編集長の青戸一之です。

先月、チームドラゴン桜著『なぜか結果を出す人が勉強以前にやっていること』が発売されました。

この本はドラゴン桜のマンガの様々なシーンを取り上げながら、「自分に合った勉強法、努力の仕方を、オーダーメイドでつくる方法」をレクチャーするというテーマで作られたものです。

どんな人でも自分にマッチした勉強法が見つかり、結果が出せる準備の仕方が伝わるように書かれています。

ありがたいことに多くの好評をいただいて、Amazonの総合ランキングでも最高40位まで上り、発売前から重版になるほどでした。

そこで今回は特別企画として、この「勉強以前」を東大生の人たちに読んでもらって、感想を色々聞いてみました!

東大生の人たちって、既に自分に合った勉強法を分かっていそうなイメージですよね。東大合格という結果を実際に出した彼らが読んだら、一体どんな感想を抱くのでしょうか?

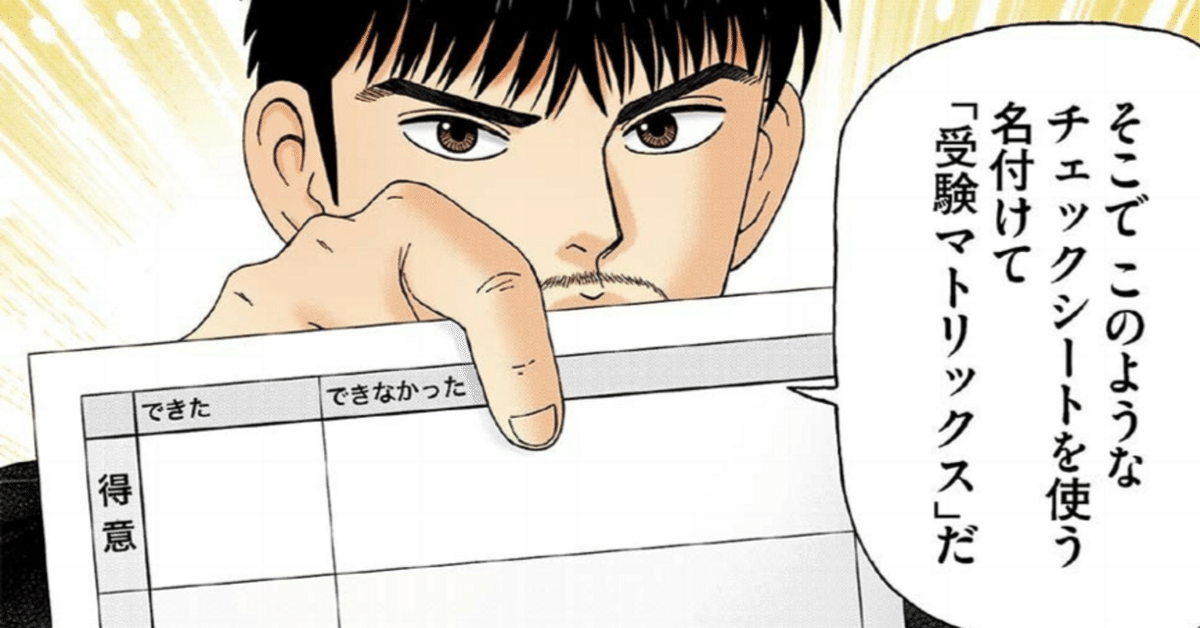

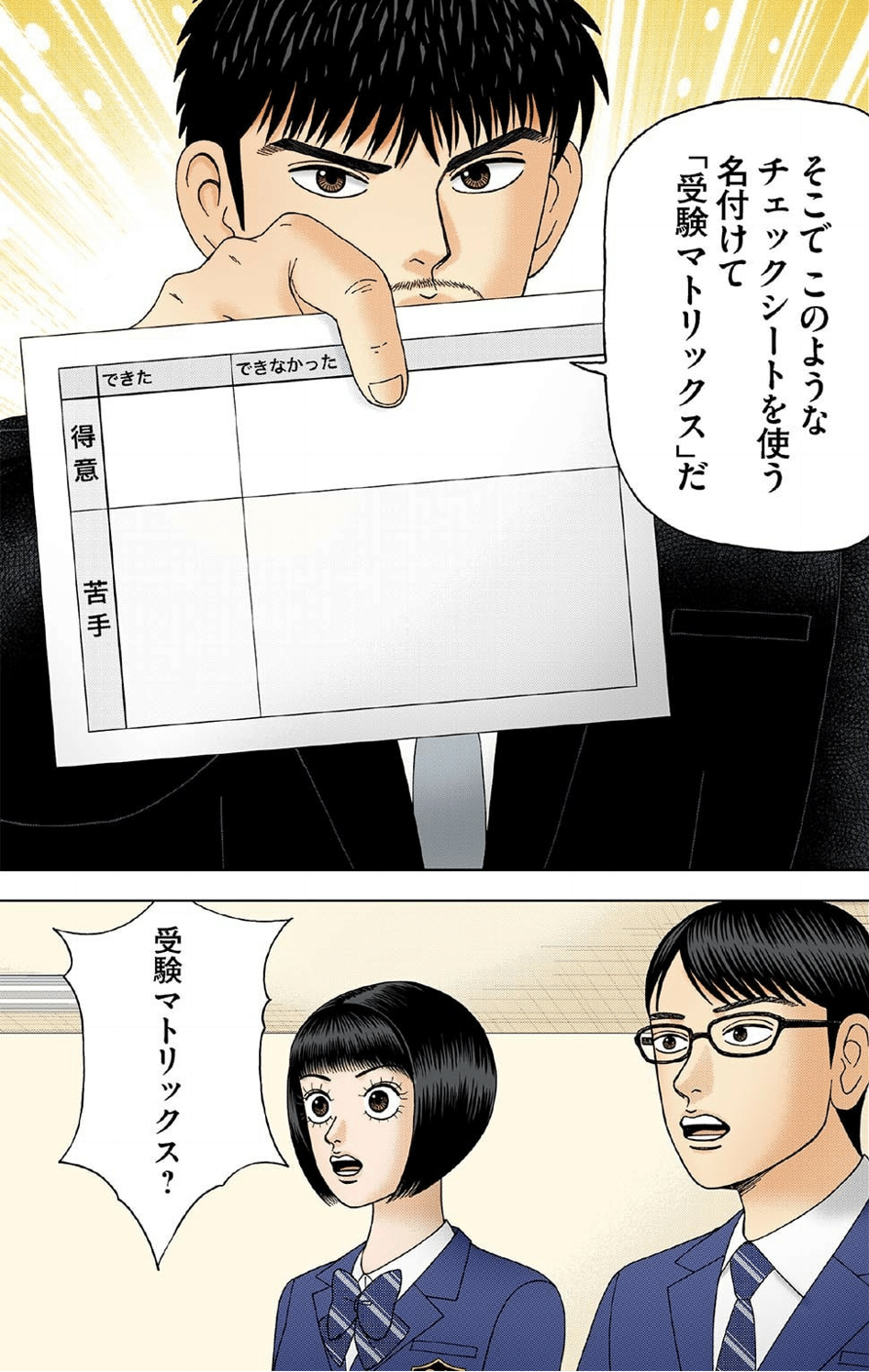

東大生が一番共感したのは「マトリックスでの自己分析」

まず読んでもらった東大生のほぼ全員が共感してくれたのが、「マトリックスを使って自己分析しよう」という箇所でした。

『勉強以前』の本の中では「好き/嫌い」に変更されています。

自分の勉強すべき内容を「得意・好き」、「得意・嫌い」、「苦手・好き」、「苦手・嫌い」の4つに分類し、「得意・好き」以外のところをどうやって対策するか、という点が最も印象に残ったそうです。

自分の得意なことの伸ばし方、苦手なことの伸ばし方、それらを体系的に整理して書いているので、頭に入りやすいと思います。

・受験生にとって己の実力と向き合うことは大変な苦痛です。自分の苦手なことを明確化すればプライドが傷つき、正視すれば気が滅入ります。そこを客観的な「得意/苦手」の軸で分類するのではなく、「好き/嫌い」というある種の感覚的な軸を併用することで、実力評価にワンクッション挟んでいるのが上手いなと思いました。

自分自身なんとなく分かってはいるものの、マトリックスとして整理して考えたことはなかったので、これを現役時代にできたら楽だったろうなと思うと同時に、現時点で知れて良かったと思います。

マトリックスを使用したかどうかは別として、自己分析そのものは受験生時代に全員がされていたそうです。やはり努力の方向性をきちんと定めるためにも、自分の強み弱みをきちんとつかむことが成功への第一歩と言えそうです。

ムダな時間をなくすのは当たり前

次に多かったのが、時間の使い方のムダをなくすという点への共感や経験談でした。

切り替えの早さや、勉強と遊びのメリハリの付け方というのも、受験生には必須のスキルです。本の中では、「目的のない時間をなくす」、「タイマーで時間管理をする」、「考えている時間を削る」といった時間術が紹介されています。

時間の使い方の章はかなり有用な内容だと感じました。時間の使い方に関しては、勉強法の効率に著しく影響が出るものなのに、それは周りから指摘されない限り意識できないことであるので、その重要さや具体的な使い方が明文化されているのは有益だと感じます。

高校の頃の友達で、勉強時間は積んでいるのに伸びていない人が多かったのですが、時間の使い方がうまくいっていなかったのだろうと思いました。

面倒くさがることの大切さ、なぜに対して問いを持つこと、これらも勉強の軸を固定化させることにつながるので、「勉強以前」という言葉にぴったりだと感じます。自分は上記のことを無意識的に実行していました。

東大生は「めんどくさい」への対処法が違う

誰しも「めんどくさい」って思うことがありますよね。特に勉強においてはそうでしょう。でもそこで投げ出してしまうのか、それとも上手に楽をするかで、結果に大きな差が出ます。

「考える時間を削る」のも読んでいて納得しました。経験を積んでその経験をもとに考えるか、過去の成功事例や実践例を利用するか、どっちをめんどうくさいと捉えるかで行動が変わります。大抵の課題には先人たちの導き出した解決策があり、特に受験という毎年繰り返される課題には長年の蓄積されたデータとノウハウがあるので、これを活用しない手はありません。

この本を読んでいて、Part3 Step2に書かれてあった「面倒臭い」という考えが嫌いな教科の勉強にとても役立っていたように思います。僕は嫌いな教科のほとんどが苦手だったので、その教科について出来るだけ考えることを辞めて機械的に目標点を取ろうと思い勉強していました。

例えば東大古文では単語の意味や文脈を気にしすぎず、助動詞や敬語などのただ文法知識で乗り切れるところを絶対に間違えないと思って問題を解いていました。こうしたのは、先生に習ったことや過去の模試の結果から、文法事項さえちゃんとすれば、目標点であった半分を取れるという情報を得て、自分で考えるというめんどくさいことを辞めたからです。

またこうすることで、見直しの時も古文の読解の箇所で間違えていてもそこまで嫌な気持ちにならず、文法知識を間違えたかどうかを重点的に確認できたので、嫌いな教科でもちゃんとテストの復習をすることにつながりました。

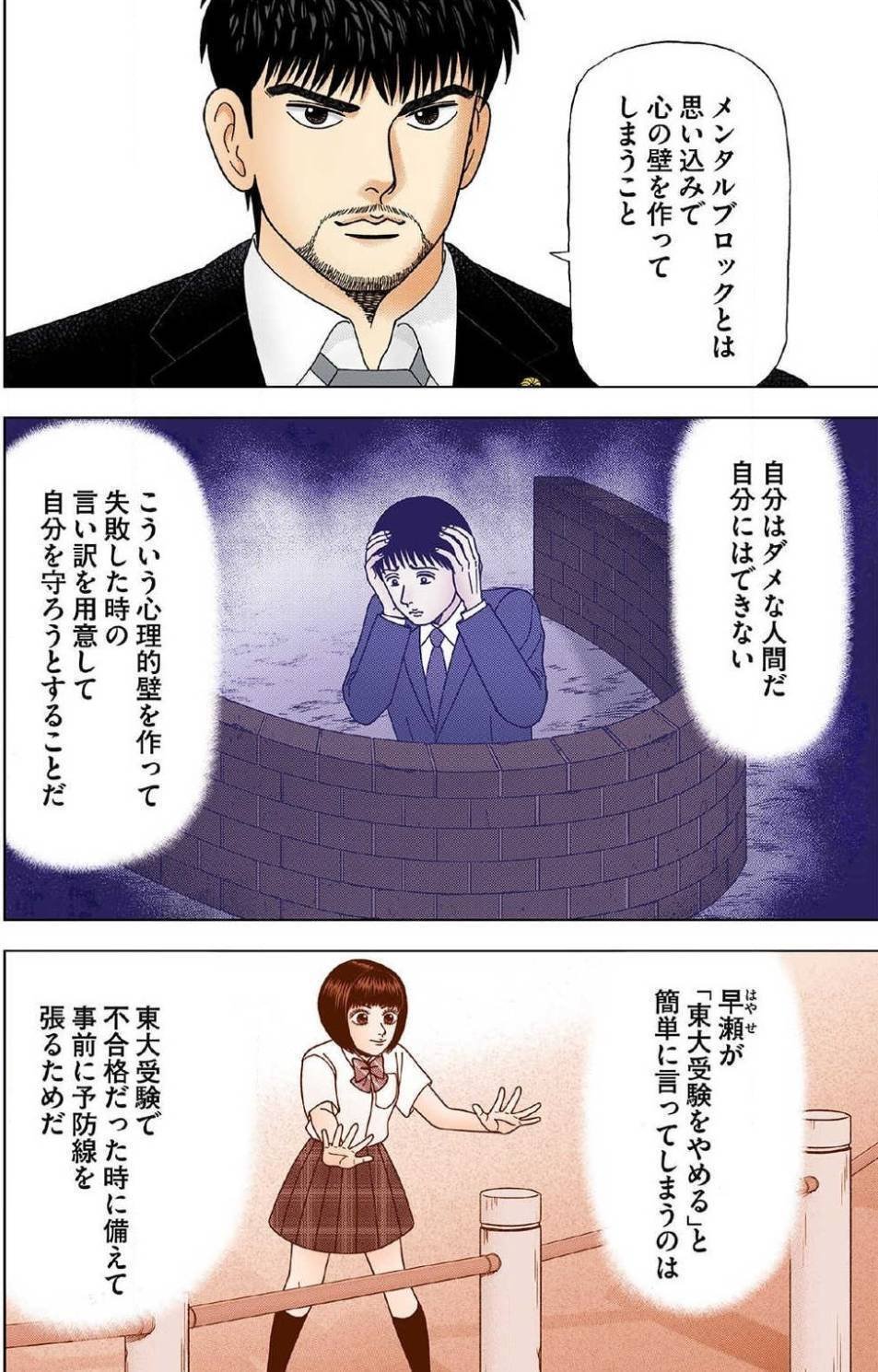

メンタルの管理も東大生は上手い

長い受験生活では、どうしても気持ちの浮き沈みが生まれます。なかなか成績が伸びず、自信をなくしてしまうこともあるでしょう。ですが、東大生はこの弱気にも上手く向き合うコツを知っている人が多いです。

私は大学に推薦入試で入学したのですが、高校生の時に推薦準備を見てくださった担任の先生は、私がつまづくと「辛いならやめたら?」と問いかけてきました。私はそこで弱音を吐いてしまうのが悔しかったので、何度でも「やります」と答えていました。当時はあまり意識していませんでしたが、「ダメ」や「やめる」というネガティブワードを口にすると本当に不合格になってしまう感覚があり、「成功」や自分自身の「可能性」を信じ続けるようにしていました。

自分の思っていることや感情の整理にもアウトプットが役立つ。何となく不安だ、とか、何個かの原因が絡み合ってどこから手を付ければ良いか分からない、ということもあるだろう。そんな時は、紙にそうなっている原因を思いつく限り書き出してみる。そうして可視化することで、意外とすんなり自分の感情に冷静に向き合うことができるようになったりもする。

また東大生には、むやみに「頑張る」という精神論で乗り切ろうとする人が少ないのも特徴的です。

「頑張る」という言葉の前には、往々にして「泥臭く」「一生懸命に」という二つの形容詞が無意識のうちに潜んでいることが多い。しかし、成功は泥臭い頑張りによってのみ裏付けられているわけではない。論理的な分析と手法こそが、結果の鍵を握る。その論理的な分析を、努力のスタートラインに立つ前に行うものとして位置づけていることに、この本の意義を感じた。

「東大合格のために1日何時間くらい勉強しましたか」とか「1日何時間くらい勉強すれば良いですか」、といった質問をされることが多いが、自分はその意図があまり理解できない。勉強時間がいくらでも合格という結果が出れば良いわけだから。そういう意味で、この本にある「頑張るのは禁止」というのは、「〇〇時間やったという頑張りは、本当の意味での頑張りに入ってない」といった方が自分はしっくりくると思った。

斬新な角度からの意見も

ここまで多数派の意見をご紹介してきましたが、他にこんな珍しい感想もありました。

自分が今までやったことがないことを新たに試してみる、って案外難しいことなので、まずは自分のやっていることの「引き算」を意識してみるといいと思います。いま自分がやっていることに本の内容を「足し算」をするのではなく、自分はやっているけど結果を出す人がやっていないことを「やめて」みることから始めるといいのではないでしょうか。

本の内容を真似てやることを増やすのではなく、先に結果の出ないことを止めるという視点は鋭いですね。

私は本書で描かれるような「結果を出す人」と正反対だった。マトリックスやタイパを考えるよりも先に、情熱の赴くままに身体が動いてしまう。それは「結果を出す」ことを目指していないからだった。

志望校を設定したり、何かの目標を設定したりすることがあっても、私にとって大事なものは「結果」ではなく、

今日はこれができるようになった。

今日は思わず口角が上がってしまうことがあった。

今日は誰かの優しさに触れて幸せだった。

そんな、一日、一時間、一瞬と向き合い続けることを私は大事にしているからだった。だから私のように、効率の良さを追求できない方がいらっしゃったとしても、その気持ちはきっと、どこかで自分が大事にしているものとつながっていると思う。

効率を追い求めるのが苦手、という人もいました。それでも自分なりのスタイルを確立して、合格という結果を出しています。もちろん試行錯誤を重ねた上で自分のスタイルが見つかるわけなので、本書の内容から自分に合うものを取捨選択してもらえればと思います。

別に、東大生のみんながこの本にある全てのテクニックを実践しているわけではありません。「おっ、これは本当か? 試して…みるか?」みたいなものを一つ見つけられれば、それで万々歳でしょう。どうせ本1冊でその後の人生が大きく変わるなんて稀ですから。この本の価値は、そんな「もしかしたらの1個」を大量に浴びるように摂取できる点にあるのかもしれません。

何でも鵜呑みにしない、というのも東大生らしい視点ですね。もちろん合う合わないは人によって分かれる部分もありますが、どんな人にも活用してもらえるような内容だと自信をもってお届けしているので、まずお手に取って試してみていただければと思います。

まとめ

実際に東大合格という「結果」を出した人たちの感想、いかがでしたでしょうか。

この本では勉強の仕方そのものではなく、勉強以前、つまり勉強の準備段階のテクニックが紹介されています。中には「書いてあることが、ほとんど自分にとっては当たり前の内容だった」という東大生もいました。読んでいただければ、結果を出す人はこの準備の質が違うということがお分かりになると思います。

「頑張っているはずなのに結果が出ない…」という人は、勉強以前のアプロ―チから見直してみるといいかもしれません。本書にある結果を出す人のやり方を、ぜひ試してみてください!

ここから先は

リアルドラゴン桜 東大生たちから学ぶ、逆転合格の作法

実際の東大生の中にも、ドラゴン桜のように、様々な工夫・出会いを経て、東大合格を勝ち取った『リアルドラゴン桜』な東大生たちがいる。 そんな…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?