いきなり「型破り」な勉強は危険!逆転東大合格生が語る「型にはまる」ことの重要性

みなさん、こんにちは。現役東大生ライターの布施川天馬です。

みなさんは型にはまった人間でしょうか? 「型にはまった」という言葉は「型通りのことができる」という以上の意味はないと思いますが、なんだかマイナスイメージの言葉のように受け取られがちですよね。

しかし、僕自身は型にはまるということは大変重要なことだと思います。やり方が分からないことでも、型にはまってしまえば、進めることができるからです。また、やり方を定型化することによって、その方法論を知らない人にも伝えることができるようになります。型にはめるということは、実は非常に重要なことなのです。

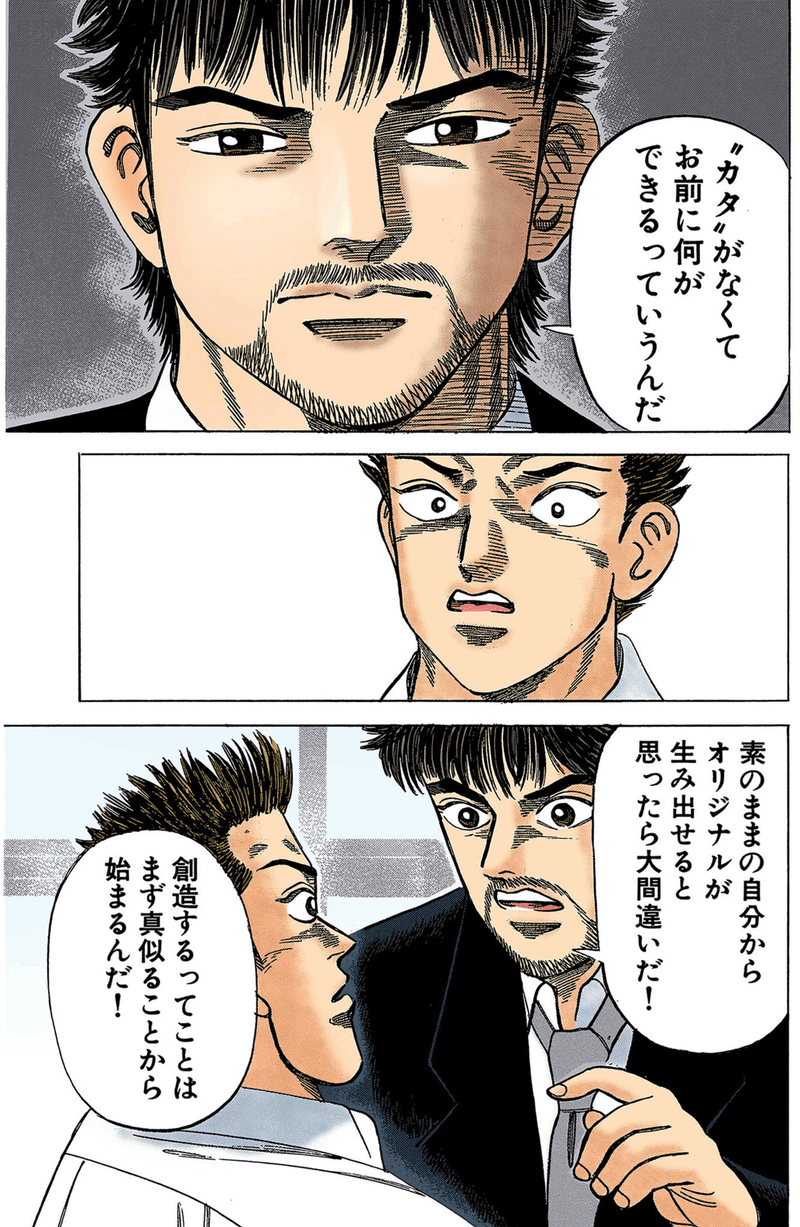

とはいえ、型にはまるということは、オリジナリティがなくつまらないことのような気もします。ある程度その道を進んで重要性を理解するまでは、どうしても受け入れがたいものです。以下から始まる『ドラゴン桜』のワンシーンでも、東大受験のための勉強を始めたばかり矢島くんにはその様子が見て取れるようでした。

どうしても問題が解けずにイライラする矢島。「型にはめるようなことを言うな!」と桜木へ突っかかります。それに対して桜木は「型がなくてお前に何ができるのか」と逆に問いかけました。ありのままの自分からオリジナルが生み出せるのではなく、想像することは、まずはマネすることから始まるのだ、と続けます。

ところで、みなさんは「守破離」という言葉をご存じでしょうか? 守破離とは武道や芸道における考え方で、すなわち「教えを『守』ること」「教えを『破』ること」「教えから『離』れること」の三つを表した言葉であり、修業により人が上達していく様子を表していると言われています。

実は、これは勉強に対しても言えます。自分にぴったりのオリジナルの解き方や勉強法を作り出すためには、実は既存の解法や勉強法をよく知っておく必要があります。

なぜなら、人は無から有を創造することができないからです。一見すると無から有を創造しているように見えても、そこには必ず何かのきっかけがあります。どこかからヒントを得て啓発されることによって、有が生み出されているのです。

例えば僕も、最初はがむしゃらに勉強しようと思っていましたが、すぐに諦めました。それは、何をどのように勉強すればいいのか、自分自身ですら分かっていなかったからです。

そこで、まず受験を終えた先輩や、受験のプロである先生方に話を聞くことに注力することにしました。とにかくどんなに細かいことでも気になったことは聞いてみて、その科目はどのように勉強すべきなのかを聞き出したのです。そうして、インタビューによって手に入れた勉強法に忠実に勉強することにしていました。すると、不思議なことにぐんぐん成績が伸びだしたのです。

勉強が重要である理由はここにあります。たくさんの勉強によって、たくさんの知識や経験を得ることができますよね。そうすることによって、徐々に自分自身で考えるためのヒントがそろってきます。そこからオリジナリティあふれる発想が生まれていくのです。

自分の発想がオリジナリティに欠けている、あるいはもっと自分にぴったりの理想の勉強法を見つけたい。そんな悩みを持つ方も少なくないのではないでしょうか。そんな時には、一度過去に戻ってどんな例があったのかを調べて、色々なやり方に触れてみるのがいいかもしれません。きっとそこに自分流のアレンジの元になる、理想の型が見つかることでしょう。

ここから先は

リアルドラゴン桜 東大生たちから学ぶ、逆転合格の作法

実際の東大生の中にも、ドラゴン桜のように、様々な工夫・出会いを経て、東大合格を勝ち取った『リアルドラゴン桜』な東大生たちがいる。 そんな…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?