放映間近!!「このマンガがすごい!」理由を振り返る -『ルックバック』 藤本タツキ

月に一度、「このマンガがすごい!」の選書について、何がどうすごいかを立ち止まり考え、記事にしています。

数ある受賞作品の中で、自分が選ぶ基準は3つ。

自分が読んでもすごいと思った

それほど有名でない

総巻数が短い

私は記事を書く上で、読んでくれた方に新しい発見を届けたいです。

だから比較的マイナーで、気になったら買い揃えやすい1, 2巻で終わるタイトルを選んできました。

今回取り上げる作品は、

藤本タツキ著『ルックバック』。

めちゃくちゃ有名。20年以降のWEB発信漫画の中で、最も読まれた作品の一つ(翻訳調)。自分ルールをねじ曲げた選出ですが、それでも選んだ理由は2つ。

めちゃくちゃ好きだから

映画化され、放映が目前だから

この作品が自分の中であまりにBIG・LOVEなので、このタイミングしかないと、ルールを破り取り上げました。

放映に伴い、再度注目を集めるであろうその前に、このマンガのすごさを振り返っていきましょう。

物語の終盤まで語ります。

◼︎どんな作品?

(試し読みはこちら)

本作を知らん人は少数だと思うので、あらすじはサッと流します。

小学校の学級新聞でマンガを連載し、周囲から天才とおだてられていた藤野。ある日、不登校だった同級生:京本のマンガも掲載されることになるが、そのスケッチは藤野をはるかに上回っていた…。

そんなイントロから始まる、2人の若き"漫画家"の、創作の日々を綴る作品でした。

記事冒頭からすごいすごいと連呼していますが、改めて本作の世間評を振り返ります。

作品公開から2日程で400万PV到達。掲載ページのFBシェア2.6万越え。

このマンガがすごい!2022のオトコ編1位。2021年の『チェンソーマン』から2年連続の1位選出。翌年の楽天Kobo電子書籍Award の読み切り部門でも第1位。

浅野いにお、石黒正数、とよ田みのるなど多数の漫画家が激賞(このサイトにまとまっている)。映画監督、ミュージシャン、お笑い芸人、ラッパーなど、他分野の著名人も多くの反応を寄せた。

私がこのマンガを読んだ時。ちょうどリラックスタイムでした。優雅に紅茶を飲みつつ、『My Favorite Things (John Coltrane)』を流していたところ。

で、「藤本さんの新作出たんだ〜」とワクワクでサイトを見に行ったのですが、ルックバックとMy Favorite Thingsの噛み合わせの良さは異常。

まじで読んでて泣きそうになりました。軽く泣いた。ほんまに読んでて鼻血出るかと思った。

騙されたと思って、上の動画を流しながら『ルックバック』読み直してみてください。震えます。

◼︎その魅力

この作品の魅力は様々語られています。

ディレクションのうまさ。タイトルに込められた意味。考察しがいのある終盤の展開。さまざまな映画オマージュ。現実の事件をモチーフにした高いメッセージ性…。

暴論を言います。

上に挙げた『ルックバック』の魅力は、本作の魅力の支流でしかない。

少なくとも、私の中ではそう。

『ルックバック』が大ヒットとなった最大の理由。それは、本作が「創作の痛みと喜びを真正面から表現し切った」から。

私の中では、それが本作のまず語るべき美点です。

そうでもなければ、数々のクリエイターの心を動かせるわけがない。

『ルックバック』を初読した後、家にちょうど母がおり、読んでもらいました。「終わりの展開がむずかしかった〜」とのほほんとした感想をいただきました。

ほんとぶっ飛ばそうかと思いました。(もちろんぶっ飛ばしてません)

この熱く魂揺さぶる作品を、なぜそんな軽く受け流せるのだ!!と。

以下で、「創作の痛みと喜びを真正面から表現し切った」という視点から、本作の魅力を語ります。

⚫︎創作とは、辛く孤独な営み

物語は、藤野の挫折から始まります。正確には、「天狗になっていた自分に、突きつけられる、圧倒的なスキルの差」というシーンから、物語が動き出していく。

俺より強いやつがいる…だと…

noteに投稿している人、あるいは自分で何らか挑戦を行なっている人。

そういう人で、このシーンに心抉られない人はいるでしょうか?

犬も歩けば棒に当たる。

私たちは自分の得意に合わせ、スポーツを始めたり、絵を描いたり、オシャレに興味を持ち始めたりします。

そして突きつけられる、自分の遥か上をいく存在。

私たちの創作は、そうした存在と矮小な自分(とそのプライド)との比較に、どう折り合いをつけていくかという問題から始まります。

藤野は、まずは果敢に挑戦しました。

参考webページを調べ、本屋を訪ね、毎日研鑽を続けた。

授業中も、友達に誘われても、親がテレビでまったりしていても。

尊敬すべき根性です。

が、その努力は実らない。

2年経っても、京本との画力の差は歴然です。

いよいよもって、藤野は絵を諦め、友達や家族との日常へ降りて行きました…。

…

……。

何らかの創作に向かったことがある人で!

藤野に心重ねられない人はおりましょうか!!(二度目)

もうここまででも『ルックバック』は名作です。

創作は、大変に苦しい。孤独に、無から有を生み出す作業を続けなければならない。そこに大変な時間を充てなければ完成しない。そして、完成品は容易に世界と比較可能です。しかも創作の道は、自分がその困難を選び続けなければ始まりすらしないのです。

本作は漫画家のみならず、多分野のクリエイターからも激賞を受けました。

その理由は、クリエイターの誰もが経験するであろう創作の痛みを、素晴らしくうまく描けているところにあると思います。

つまりリアリティを持って、人間を描けているということ。

本作は効果音がありません。(ドン!とかバキューンとか、吹き出しの外に描かれるオノマトペ)

この表現選択、私はすごい気に入ってます。藤野の日常を追うシーンに、彼女の生活を間近で眺めるかのような、リアリティを付している。

創作という孤独で静かな現場を描くにあって、文字の補強を入れずに淡々と絵で語る手法は、とてもストーリーに合っていると思います。

⚫︎そして喜び

それでも私たちが創作を続けるのは何故か。

それは、自分の表現が誰かに届いたとき、それが飛び上がるほど嬉しいから。

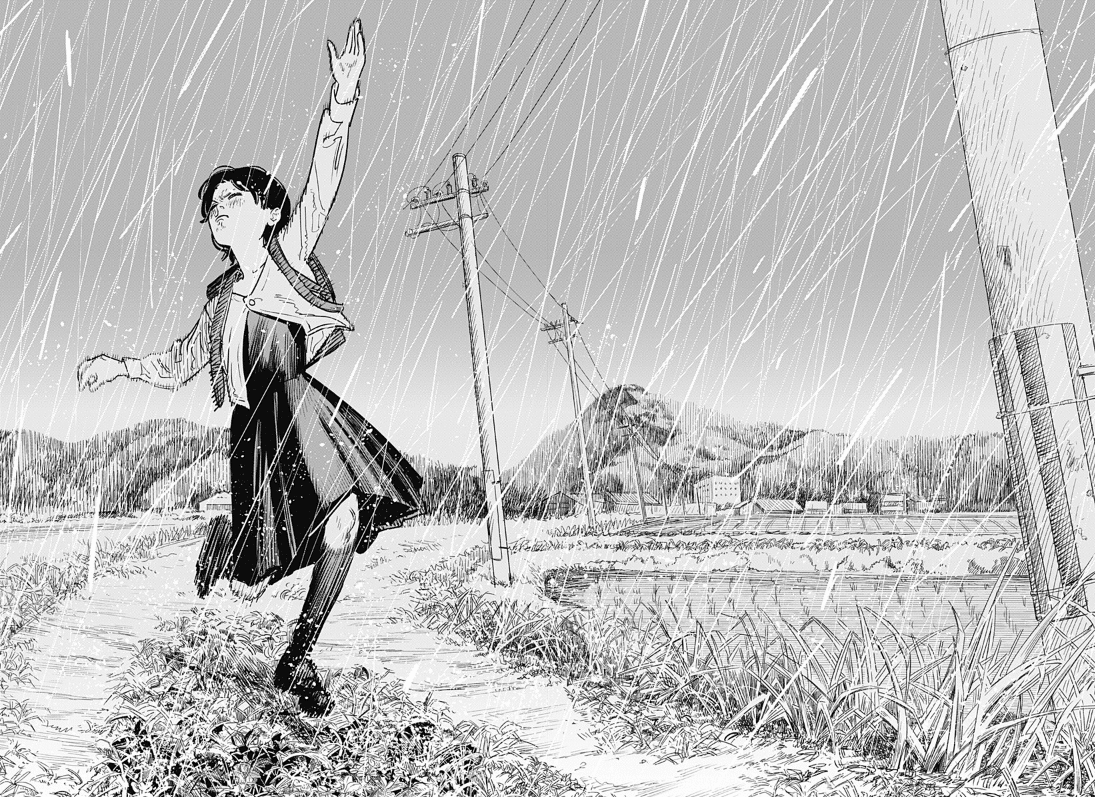

本作が語られる上で、終盤の襲撃場面を除き、一番に挙げられることが多いシーン。それは、京本に作品を褒められた藤野が、雨の中を踊りながら帰る、あの一連のシークエンスでしょう。

このコマも、やはり効果音は描かれていません。ですが優秀な読者の心には、藤野の内で弾ける喜びの音が、流れているに違いない。

喜びの雨。恵みの雨。

自分の努力が報われたとき。自分の思うままの表現ができたとき。自分のやっとの創作が、誰かに認めてもらえたとき。その興奮を、ありありと思い出すことができる。

あるいは、本当のこの場面では雨は降っていないのかもしれない。

喜びでハジける藤野の心象が漏れ出ているのか、最後の最後で努力に報われが得られた作者(あるいは読者、あるいは神)の感動の涙なのか。そういう解釈だって、可能なのではないか。

それくらい味わい深く、印象的なひとコマです。

藤野と京本の出会いを描く第一幕。

そこに創作に向かう読者の心を掴む、「創作の原体験」が詰め込まれています。

◼︎『ルックバック』の意味を改めて

「ルックバック」のタイトルは、Oasis - Don't Look back in Anger (怒りで振り返らないで)のオマージュだと言われます。作中にも収録アルバムカバーの絵が映り込んでいたり、京アニ放火事件の1年後の公開というタイミングだったりと、作者の意図を推しはからずにはいられません。

とはいえ、勝手ながら私は『ルックバック』を、あの事件に対して捧げられただけの物語とは思わない。

なぜなら、物語のテーマは創作に置かれているから。

あの事件の解釈を、読者に迫るだけの物語ではない。

本作を、実在した事件のライン上でのみ解釈してしまえば、この作品の持つより普遍的な語り:「創作とは何か」という問いが、失われてしまうのではないか。

誤解を呼びやすいので言葉を重ねますが、それはあの事件を蔑ろにする意味では全くありません。

作者の意図がどうであれ、この物語から「創作が持つものは何か」という問いに、実在の固有名から離れた考察を得ることができるのではないか?ということを言いたい。(作者の意図を離れて批評することの意味については、過去に言及しており、そこでの考えを元に語っています。)

つまり、"創作"というテーマから本作を解釈するなら、そのタイトルの意味はストレートに「ルック・バック」と言えるのではないか。

創作に向かうクリエイターの象徴としての背中(バック)を見ろ!というタイトルだと。

つまり、クリエイター賛歌こそが、本作のタイトルの意味だという解釈が、あり得るのではないかということです。

⚫︎背中を見よ!

創作は辛く、時に無力です。

それを描くのが、物語の最終幕でした。

しかし同時に、『ルックバック』では、創作の無力さを自覚した上で、創作の持つ可能性を訴えます。

最終幕の展開は複雑です。

京本の凶報を聞き、京本の生家を訪れる藤野のカットから一転。場面は、小学生時代の2人へと移ります。その世界線は、藤野と京本は出会うことなく、芸大生になった京本を藤野が救う「起こりえなかった世界」。

"こちら側"の世界で京本を失い、うなだれる藤野に、「起こりえなかった世界」からの京本のマンガが届きます。

そのマンガに導かれ、京本の部屋に入る藤野。そこで藤野は、2人でマンガ創作に明け暮れた、過去のありし日を思い出します。

藤野のネームを受け取る京本から始まる、回想のシークエンス。

この一連の流れが、自分は本作の中で一番好きです。

4分割のページから、2分割の大コマ。さらに見開き2コマ。そして見開き1コマ。

創作を通した京本との思い出が、藤野の内いっぱいに広がっていく様が、画面構成を通して見て取れます。

複数の世界が絡み合う最終幕は、創作の可能性(奇跡)を描く、力強いシーンでした。

創作は無力かもしれない。でも、「起こりえなかった世界」を思い描くことはできる。そしてその思いは、誰かに届くかもしれない。

『ルックバック』は、その名の通り、机に向かう藤野(および京本)の背中が映るコマが多用されています。

物語の最後も、机に向かう藤野の背中を映して終わり。

「あり得て欲しい世界」を描く。

それが創作にできることだと言わんばかり。

個々のクリエイターは、今ここに無い世界を表現するべく、背中を丸め、今日も一人机に向かいます。

創作の痛み、喜び。そして影と光。

それを象徴的に、神秘的に描くクリエイター賛歌。

やっぱり「このマンガはすごい!」

******

最後までご覧いただきありがとうございました!

いつも以上に思い入れがある作品だったので、いつも以上に長くなりました。それでも短く収めようと無理したので、コンパクトに書けるようになりたい…。

これからも週に1回、世界を広げるための記事を書いていきます!

過去の漫画紹介シリーズはこちらに。

よければイイネ・フォローも!

シェア、コメントもお気軽に🤲

どうぞ、また次回!

本やマンガの購入費用にあてさせていただきます!得たものはnoteでシェアします⚡💡⚡