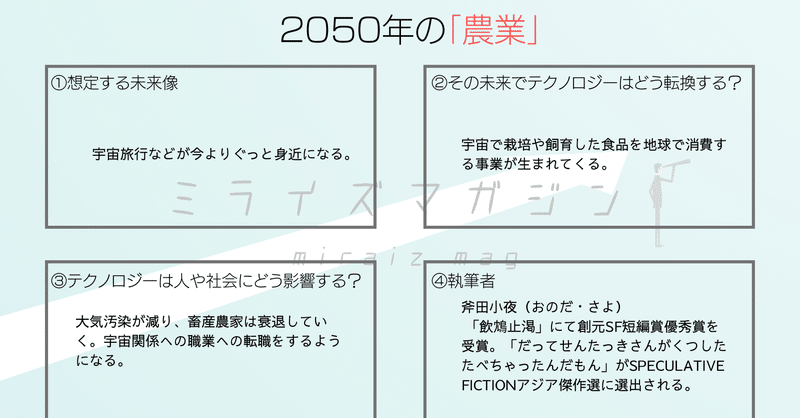

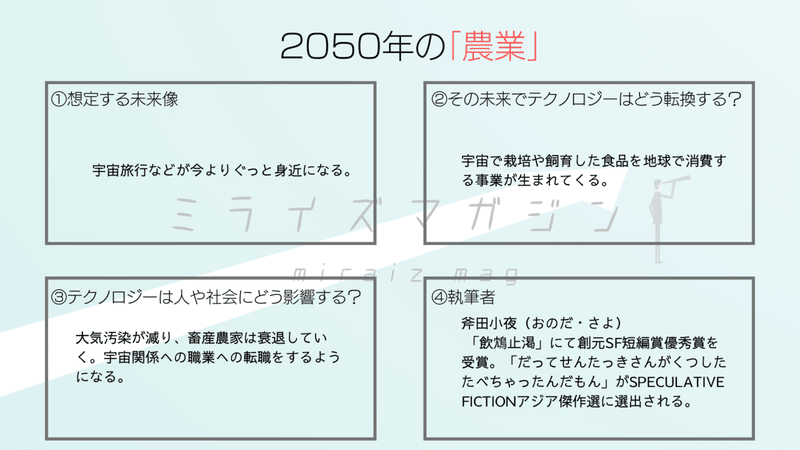

【あたらしいふつう展】2050年の農業:「蓬莱の玉枝」(斧田小夜)

こんにちは!ミライズマガジンです。

「あたらしいふつう」展、企画の「1000人に聞いた未来予測」。第二弾は、コチラの予測をもとにした作品です!

今回は未来×農業をテーマに描かれた、とある家族の物語。

2050年の未来を描いたこちらの作品をご覧ください!

【あらすじ】

人類が宇宙へと進出している世界。

最初の月面居住民に選ばれた主人公の最初の仕事は野菜の出荷だった。

ある日、老いとともに妻が認知症を発症してしまう。家族の存在すら認知できなくなる中、彼女は昔食べた「蓬莱の玉」が食べたい、と告げる。

これは、「蓬莱の玉」をめぐる、ひとつの家族の物語。

【著者プロフィール】斧田小夜

「飲鴆止渇」にて創元SF短編賞優秀賞を受賞。「だってせんたっきさんがくつしたたべちゃったんだもん」がSPECULATIVE FICTIONアジア傑作選に選出される。

===========================

まさかこれが「蓬莱の玉」ではないよなあ、と地産のかぶの重みを確かめながらエレベータを降りると、妻の声が聞こえた。明るいフラットな廊下に不穏な影を落とす声だ。私は膝の痛みをこらえ、前のめりになって廊下をいそいだ。まさか押し売りが? セキュリティの厳しい介護付きマンションに訪問セールスマンが紛れ込むなんてありえない。そもそも訪問セールスなんて月に行く前から見かけなくなっていたのに——

「ただいまなんてまあ図々しい! 警察呼びますよ!」

「落ち着いて……」

はっとして私は立ち止まった。

今の声は息子だ。

曲がり角からそっとのぞくと、開いた扉から身をひいて男と子供が立っている。足元には大きめのスーツケースがあり、とてもセールスマンには見えない。

「まったく! 年寄りだと思って!」

バタン! と非情な音をたてて扉がしまっても、息子はたちつくしたまま動かなかった。

妻が呆けた。

家がない。どこを探しても見つからない。蓬莱の玉を買いに出ただけなのに、どうして。妻はそう言ってワイヤレスコール越しに泣いた。慌てて迎えにいくと、アモタイルを板状に展開してけんめいに親指で叩いている。このケータイ、壊れたかもしれない、と彼女は険しい表情で私に言った。買ったばっかりなのに全然反応しないんだよ。信じられない。

私はなにも言えず、彼女の背に手を当てた。伸びやかに枝を広げる欅並木が金色の光を降らせる晩秋のことだった。

歳をとったら地球に戻るつもりだった。どうして、と彼女が不満そうに訊ねるたび、私は四十年以上前の彼女の言葉を蒸し返したものだ。この間聞いたんだけど、海外に数十年住んでて現地語がペラペラに喋れる人でも、呆けると母国語しか喋れなくなるんだって。

あの時、私は「そうなんだ」としか言えなかった。それ以上の上手な相槌を知らなかった。老いは霧の中にあり、軽々しく口にできないもののように思われたのだった。私の返事がなんであっても、彼女は真剣な表情で、そうだよ、と続ける。だから若い内に海外に行っとかないと。

それから私たちは赤道直下の国を転々としたのち、最初の月面居住民になった。けれども七十になったら地球へ帰還するという計画だけは、私が絶対に譲らなかった。実際、地球のほうが環境もよく、医療リソースも潤沢だ。ちょっと出かけるのに生死を賭ける必要はないし、変な病気が流行っても日本のある中緯度地域なら人口密度が低いので蔓延することなく消えてしまう。なにより母国語で医療を受けられる。呆けても安心だ。

その危惧がいま、現実になってしまった。

「やっぱり壊れてる」

彼女はもごもごと文句を言った。二〇〇〇年代はじめに消えた通信会社の名前をあげ、不満を垂れ流している。昨日買ったやつだよ。もう壊れるなんて信じられない。初期ロットなんか買うんじゃなかった。

明日連絡してみよう、と私は彼女の背中をさする。もう夕方だし、明日は検査があるから夕飯を六時までにとらなくちゃいけない。それに週末に入ったら対応が遅くなるだろう。週明けに一緒に店に行こう。連絡は——私はちょっと口ごもった。彼女をあまり不安にさせたくない。昔の機械を思い出さないと。たとえば——パソコンでもできるし。

やだ、と彼女は私の肩を小突いて笑った。今の間、なに? 呆けたんじゃないでしょうね。

こうして妻の呆けははじまったのだ。

最初の旅は長かった。シベリアの凍土から気球型ポッドで飛び立って中間圏まで移動したあと、ゆっくりと百四十時間もかけて上昇する。上空に周回する衛星型試験グリーンポッドが見えるようになるまで、私たちはずっと、暗くなっていく空を見ていた。辺りが真っ暗になって不安になったころ、宇宙ステーションから降りてきたフックが私たちの行く手を阻み、ホッとしたのもつかの間、グリーンポッドから収穫された基礎野菜とともに、私たちは月面に送り出されたのだ。

最初の仕事は野菜の出荷だった。低重力になれない体をけんめいに動かし、どうにかオートメーション化の道筋をつけた頃には郷愁など消え去っていたが、こうして地球に戻ってくるとふとした拍子にあの優等生ぶった収穫物のかたちを思い出すことがある。それにくらべて地球産の野菜ときたら! ずっしりとした重みの下にはたくらみがひそんでいるようだ。

「だから、蓬莱の玉だってば。多分そんな名前だったと思うけど、あの時、食べたでしょ? まるくてしろくて——」

果物だったよね、と私はさぐりをいれた。途端に彼女は表情をやわらかくして、そうそう、と前のめりになった。昨日急に思い出して食べたくなったんだけど、ヘルパーさんがめんどくさがっておつかいに行ってくれないから。それであそこに……出て、スーパーに行ったの。たしか置いてあったと思ったんだけど見つからなくて、それで——……それで……なにか飲む?

彼女はへどもどと言葉を選んでいたが、不意に話題を変えてほっとした表情になった。なにかをごまかすように膝を払って立ち上がり、いそいそとキッチンへ行ってしまう。彼女の後ろを静かな駆動音を携えてケアロボットがついていった。

認知症を発症すると、決断を迫られる。

彼女の症状は見かけの言動以上に進んでおり、一年も経たずに家族を認識できなくなるだろうと医師は診断した。

老化による機能の衰えに対しては積極的な治療が行われない。死は生命の権利だ。ゆえに人間は老いを受け入れなければならない。その基本方針を念押しされた晩、体の内側がにぶく痛んで眠れなかった。深夜だったが私はいてもたってもいられずに月に住む息子に連絡を入れた。そっちはどうだ。大きな事故はなかったか。ところで母さんが呆けた。

一呼吸置いて私は続けた。これからのことを話したいから、時間をとってほしい。

息子はしばらく絶句したあと、親父のほうが先かと思ってた、とためいきをついた。そうか、母さんが。そっか。

こういう時、息子があまり頼りにならないことは私もよく知っている。辛いことを回避する性格は私に似たのかもしれない。言葉を失った息子のかわりに私は無理に口を動かした。なに、今後のことって言ったってすぐになにかあるわけじゃない。思ったよりも症状が進んでいるらしいけど、時間はあるよ。ただ早めに会っておいたほうがいいだろうって医者から言われてさ。ところで、母さんが最近「蓬莱の玉」っていうのを食べたいって言ってるんだけど、なにか知らないか?

「蓬莱の玉」

息子は探るように繰り返した。その声を支える安堵を私は見逃さなかった。けれども不思議と寂しさも感じられた。息子はどこかに向かってもう一度同じ単語を叫んだ。知らないよな。調べてくれるか? おじいちゃんが知りたがってる。食べ物らしい。

通信を切ると、夜があった。介護マンションの大きな窓の向こうに青い半月が浮いている。あんな遠いところとたったいま、通信をしていたなんて、と私は改めて思った。地球に帰還してから、驚くことばかりだ。野菜の重み、手で触れる樹木の手触り、雨に虫に、ベランダに飛んでくる厄介な鳩の臭い。肌にまとわりつく風には湿気の濃淡があり、予測のつかない手触りがある。世界は情報過多だ。帰還してしばらくは少し外出すると頭がパンクして、寝込むこともしばしばだった。

窓をあけ、空を仰ぐ。カーテンを揺らす春風に雨の匂いがまじっていて、遠くから人工の音が聞こえた。恐ろしさを覚える真っ黒に塗りつぶしたような空ではない。青く、透き通って光に満ちている。

「なにしてるの!」

叫び声にはっとして私は振り返った。背中の筋肉がつっぱって痛みが走る。しかし私が手を当てる前に脇から伸びてきた手がすばやく窓を閉めた。人工音は途絶え、室内の機器が沈黙する音がふたたび充満する。

なにしてるの、と息を切らせて妻は言った。死ぬ気? 日がないのに窓なんかあけて、一瞬で凍死するよ!

「ここは地球だよ」

青白い月光の下、彼女の白目の黄ばんだシミが浮いているのが見えた。目尻と眉間に深く刻まれたシワが一瞬さらに深くなって戻り、彼女はまた口ごもった。私は一呼吸おいて、繰り返した。ここは地球だから、窓をあけても大丈夫だよ。月が出てるから見てたんだ。あそこに行って、住んでたなんて、夢だったんじゃないかなって。外は気持ちがいいよ。昔と違って黄砂も花粉もとんでない。空が透き通ってる。

彼女は表情を弛緩させ、ぱちぱちとシワの中でまばたきをした。全然私の話は聞こえていない顔だ。十数秒沈黙してから、地球、と彼女は探るように言った。地球ね。ああ、だから月が。ああ、そういうことね。ああ。

ため息をついて彼女は言った。

あの月、「蓬莱の玉」みたい。

宇宙野菜は低重力、低温、低湿度のいわゆる三低に苦労する。グリーンポッドの環境はある程度プログラミングできるとはいえ、やはり適した作物というものはある。作付面積は多い方から順にじゃがいも、麦、ぶどう、人参、玉ねぎ、かぼちゃ、トマトであり、月の基本食材でもあった。それ以外の試験作物は私たちが月で暮らす二十年間で少しずつ種類が増えたが、今でもまだ熱帯地方に生える植物は難しいのだそうだ。

もっともこの二十年の成果はなにもグリーンポッドの増殖だけではない。本当に人類に影響を与えたのは農業水少量化研究のほうだろう。砂漠化の停滞、緑化活動の活発化、干からびた湖には水が戻り、レッドリストに載っていた絶滅危惧種も少しずつではあるが数を増やしている、らしい。

月にいたころはそんな知識もなかった。ただ毎日やってくる野菜をどうやって捌くかということばかり考えていた。妻がしきりに口にする「蓬莱の玉」を探し求め、毎日地産の果物を調べていると、いろんな情報が入ってくる。なるほど、とうなずいたり、そうだったのかと驚いたり、日々は忙しい。しかし肝心の蓬莱の玉はどうしても見つからなかった。

妻の断片的な話を総合すると、白くて丸く、大粒な果実であるらしい。汁気が多く、あまさは控えめ。手がかりはそれだけだ。それ以上のことは彼女もよく覚えていないようで、覚えてないの? と驚いた表情をしてごまかしている。たいていその後に機嫌が悪くなるところをみると、本人も思い出せないのだろう。

「おばあちゃんと喧嘩したの?」

十歳になる孫が息子に話しかけている。カフェテリアのジュースは甘さひかえめでお気にめさなかったらしいが、機嫌は悪くない。月にいた頃は泣き虫だったのに、少し会わない間に随分分別がついたものだと私は感心した。

コーヒーを口にしてやっと人心地ついたらしい息子は、シャトルの中で認知症の本を呼んだだろう、と孫に説明をしている。おばあちゃんはもうあんまりいろんなことを覚えてられないんだ。少し会ってないとわからなくなっちゃうんだよ。

来る前に連絡をいれてくれればよかったのに、と私はうらめったらしく息子を詰った。今日はしばらく機嫌が治らないかもしれないぞ。とりあえず一芝居打ってみるしかないな。

地上の通信手段を調達できなかったんだからしょうがないだろ、と息子は語気を強めた。地上についてからだって何カ国もまたぐし、移動だけでヘトヘトなんだよ。確かに連絡しなかったのは悪かったけど、そんな言い方しなくたっていいじゃないか。

孫が口をとがらせて私達を見ている。言い返そうとした言葉をぐっと飲み込んで、私は二人を促した。きっともうたぶん落ち着いているはずだ。おじいちゃんが説明してみるよ。

あら、おかえりなさい、と妻はいつもの様子でいった。しかしすぐに後ろにいる息子に気づき、怪訝な顔をする。

「あら……どちらさま……?」

「月から——」

「ああ! 月から先生が? そういえば定期診断があるって言ってたね。すみません、今日だって知らなくて、準備もしてないんですけど、どうぞどうぞ」

どうぞおかまいなく、と息子は緊張した声でこたえた。妻はすぐに孫に視線を送り、さっきよりも大きな声で「あら」と叫んだ。

「先生の娘さんですか? お父さんのお仕事を見学にきたの? えらいわねぇ。うちの孫もこれくらいでね。あら、えらいわねぇ」

孫は口をとがらせて息子の顔をうかがっている。しかし思ったよりもショックはすくなかったようで、こんにちは、と行儀よく挨拶をした。おばあちゃんにお土産買ってきたんだよ。なにかわかる?

「そうそう。これのせいで検疫を通るのに時間がかかったんだよ。それで——」

「お父さんは黙ってて」

あらあらと妻が笑い、息子が渋い表情を作る。孫はすました顔で小脇に抱えていた銀色のポッドを机の上に置き、不器用な手付きで錠をはずした。そしてつま先立ちになり、そっと中の物を抱え上げる。

「おばあちゃんが探してる、ほうやい……?」

「蓬莱の玉のことかな」

「そう! それ!」

よいしょ、とかわいらしい掛け声をかけて孫は鉢植えを取り出した。乾いた黄土色の土からは頼りない幹がひょろひょろと伸びた植物がうわっている。細長い葉っぱは黄色に変色しているが、グリーンポッド内の低水量栽培であれば珍しいことではない。黄金色にもみえる葉の下には小さな赤色の実がすずなりになっている。

私はため息をついた。孫をがっかりさせたくないが、妻の話では蓬莱の玉は白い実がなるという。赤い実では全く見当違いだ。

「かわいい木ねぇ」

「うん。こないだ社会科見学でグリーンポッドに行ったときにね、わけてもらったんだ。これね、太陽の水晶っていうんだよ」

素敵な名前ねぇ、と椅子に腰をおろして妻はにこにことしている。月にいた時には孫を猫可愛がりしていたことを思い出して私はすこし苦しくなった。孫はまったく元気な様子で話をつづけた。これ、食べれるんだよ。

あれはなんだ、と私はこっそり息子に耳打ちをした。果物か? グリーンポッドで栽培されてるものだから毒はなさそうだが、生で食べても大丈夫なのか?

そのとき、妻の歓喜の声が息子の声を押し留めた。お父さん! と妻は手を打った。

「これ! これよ、これこれ、ずっと探してたあれ。ほら、あそこで食べたでしょう、覚えてる? 長旅ご苦労さまでしたってシャトルの人がおやつにくれた——」

私達はグリーンポッドから収穫される荷が積み込まれるのを待っていた。百四十時間の上昇の旅を終えた私達はかちこちになって、肌寒い部屋のすみに縮こまっていた。持ち込みが許可されたのは一人につきスーツケースふたつだけ。妻はその一つに腰を掛け、ダウンジャケットにくるまってぼんやりとしている。

今回の私達の旅はずっとそんなふうだった。移動の間はぼんやりとして、とりとめのない会話が尽きると沈黙に身を委ねる。月は五十を過ぎた私達には新しすぎる。捨て去るべきものが多すぎて、わかっていても心が追いつかなかったのかもしれない。

「おまたせしました。そろそろ積み込みが始まるので、あと一、二時間で出発できますよ。のみものでもどうです? ここじゃ寒いでしょう」

いただいていいですか、と妻が顔をあげてこたえる。表情はぼんやりとしているが、声は思ったよりもしっかりしていた。私達に声をかけたシャトルの乗組員はにっこりと笑って、私達を手招きした。オペレーションルームは狭く、雑然としているが、人としてある最低限の設備は備えている。

ああ、そうだ、と彼は明るい声で付け足した。グリーンポッドの試験作物をもらったんでした。味見してみます? 僕はもう長いこと地上に戻ってないから新しいものをもらっても味がよくわからなくて。えっと、なんだって言ってたっけな。果物ですよ。果物。熱帯植物なんでなかなかグリーンポッドで栽培するのは難しいらしいんですが、今期は収穫できたみたいです。えっと。

ライチだ。

「ああ、そうだ、ライチっていうんだった。おばあちゃんも昔、月に住んでいてね、最初に月に行った時に食べさせてもらったの。それが美味しくてねぇ。あの頃は月に住んでる人なんてほとんどいなかったから、おばあちゃん、自分のことをかぐや姫だったんじゃないかと思っちゃってねぇ、そんなときに白い実をもらったから、蓬莱の玉の枝を連想しちゃったのかな」

ああ、すっきりした、と妻は笑った。その目から涙がひとつぶ、またひとつぶ溢れ出してもずっと笑っていた。

(了)

===========================

「2050年の農業」はいかがでしたでしょうか?

引き続き様々な未来をお届けしていきます。お楽しみに!

企画概要

プロット一覧

頂いたサポート費用は、作者へお支払いする原稿料や、寄稿された作品の宣伝費などに使用いたします。