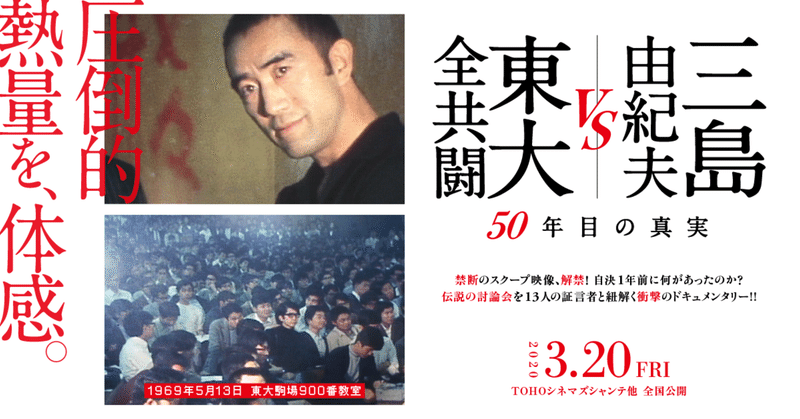

三島由紀夫は立派だった〜「三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実」〜

ぼくの三島由紀夫体験

ぼくは三島の著作のなかでは「文化防衛論」が好きである。本書を読むと、三島は非常に怜悧な頭脳の持ち主であることがよくわかる。彼は自身の主張を綿密に論理立てていき、その矛先は国家に向けられ、天皇に向けられ、そしてなにより自分自身に向けられていく。どんどんと自分の論理で自分を追い込んでいく本書は、彼のどの小説よりも緊張感に満ちている。

ただ、三島の政治的主張となると、ぼくにはわからない部分が多い。彼は周知の通り、堕落した戦後日本批判、文化を失った昭和天皇批判など保守本流のなかでもより右翼的な思想の持ち主だが、戦前の思想家と比べるとスケールがどうも小さいように感じる。特に戦前の右翼の大物である北一輝や石原莞爾の著作と比べると、世界大でものごとを考え、かつ大胆な(荒唐無稽な)主張を展開する北や石原に対し、三島の戦前に回帰したいノスタルジー的な主張は面白味に欠ける部分があるのだ。

そのため、ぼくとしては三島にアンビバレントな気持ちを抱いていた。だが、「三島由紀夫vs東大全共闘 50年後の真実」を観て、「普通」の意味で三島由紀夫は立派なのだということがわかった。

「三島由紀夫vs東大全共闘 50年後の真実」を観て。

同作はamazon primeで配信されていたので観てみたのだが、非常におもしろかった。三島と全共闘の議論の内容はすでに知っていたので目新しさはなかったのだが、主義主張の内容なんてどうでもよく(そしてどちらが勝ったかなんてこともさらにどうでもよく)、三島の立ち居振る舞いに改めてある感銘を受けた。

三島由紀夫は東大全共闘千人に囲まれて壇上に上がる。まさに四面楚歌(前列に数人楯の会メンバーがいたらしいが、人数比でまったく太刀打ちができないだろう)だが、終始三島は堂々と意見を開陳する。タバコを吸う本数が異常に多いので、ある程度の緊張はしているのだろうが、講演内容にまったく曖昧さがなく理路整然と話していることに、彼の頭脳の明晰さとそのアウトプットの巧みさを感じる。

だが、それも三島の立ち居振る舞いの立派さに比べると些事でしかない。作中で内田樹も指摘しているが、三島は全共闘側の学生との討論において、一度も言葉を荒げたり、相手を貶めたり、論理の矛盾をついてやり込めたりしない。終始、討論相手に、そして聴講してる千人の東大全共闘の学生に、真摯かつ丁寧に語りかけている。

東大全共闘の学生たちは三島のことを「近代ゴリラ」とバカにし、聴講料を「飼育料」と記載するなど、想像以上に失礼なことをしているにも関わらず、である。そういえば当時の東大全共闘の「論客」だった芥何某という老人が作中に登場するが、あまりに幼稚で驚いた。三島は完全にアウェイな状態で、かつ丁寧な語り口を崩さないにも関わらず、芥何某は三島と平等に渡り合ったと嘯く。学生側は「権力に対する反抗」という表向きの主張で、思い上がりと幼稚性を発露しており、目も当てられない。

無論、三島のこうした立派さに対して、あれはメディア戦略だったということは間違いない。作中で新聞記者も語っているが、三島は記者に何気なくサインを出して、映える写真を何枚も撮らせたりしている。つまり、三島の立派な態度自体が彼によるプロモーション活動に他ならなかった、とも言えるだろう。

しかしそれを考慮に入れても、三島はやっぱり立派だったと思う。メディア戦略であろうとなかろうと、東大全共闘千人が暴徒化することだって十分ありうるし、議論にならず大勢に糾弾されるだけで終始することだってある。いや、そもそも「今日は三島を殴れると思ったから来たんだ!」と野次っていた学生もいたぐらいで、実際に一触即発な状況は多々あったのだろう。

三島にとっては途方も無いリスクである。それでも彼は東大全共闘の牙城に赴き、立派な態度を崩さず、そしておそらく当時の学生たちの多くを魅了した。議論は平行線だったかもしれないが、三島もあの状況で誰かを説得できるとは考えていなかっただろう。そして、この討論会は歴史になった。

三島由紀夫の遠近感

三島由紀夫は、東大全共闘の学生たちと会い討論することが、当時の世のため人のためには必要であると考えていた。暴徒化し過激化する学生たちが今後の日本を支える日が来るのだから、自分のできることを言葉で、態度で示そうとしていた。

しかし、一方で文学者としての三島は、この討論会は歴史的に重要になると考えていたに違いない。すでに日本文学のトップに君臨する三島は、自分の行動が歴史に記録されていくことを十二分に意識していた。つまり未来の日本人に、この討論の様子が見られることを計算に入れて振舞っていたのだと思う。

だからこそ「三島由紀夫vs東大全共闘 50年後の真実」という映画は作られた。三島は「遠」い未来に生きるぼくたちと、いままさにここにいる「近」い学生たち、双方に向けて言葉を紡ぎ、立ち居振る舞いを見せた。

一見、三島のメディア戦略は、自分を良く見せようとする卑小な行為だと邪智される。だが、それは大きな間違いである。遠い未来のぼくたちにまで届くように、三島は自分を演じているのだ。それは三島の持つ遠近感、パースペクティブのなせる技であるといえよう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?