11月3日(火)第30回東京国際映画祭レポート。『おらおらでひとりいぐも』を見た夫の感想がよかったし、沖田修一監督作はやはり大好きだった。TIFFトークサロンも初体験。

本日は、祝日だったので、夫も誘って一緒に1本だけ見てきました。

沖田修一監督作『おらおらでひとりいぐも』です。

田中裕子さんが75才の桃子さんを演じているのですが、この桃子さんが2年前に亡くなった私の母親かと思うほどフォルムがそっくりで驚きました。

後ろ姿なんか、「あ、母親が映ってる!」と思ってしまうほどそっくりです。

たぶん、桃子さんのことを「自分の母かと思った」と感じる人も多いし、70歳くらいの方であれば、「自分のことみたいだ」と思うんだろうな。

夫が亡くなったあとに、一人で過ごす桃子さん。

子どもはいるけど、たまにやってくるだけで、日常生活は独りぼっちです。

寂しいと感じた桃子さんの頭が生み出したのが、寂しさ1,2,3という存在。

なんでみんな男なのか不明ですが、

おらだばおめだ

と言って頻繁に現れます。

いいですよね。おらだばおめだ。ということば。

私は岩手県が大好きで、20代のころは雫石のペンションでバイトもしたし、何度も旅をしています。

岩手の方言が何とも言えない郷愁のようなものを誘うのです。

お年寄りが話し出すと、ほとんど何を言っているのか分からないので、

「なんどいってらば、わぁーがらねーのだべ」とよく言われたものです。

「あ、はい。(てへ)」と答えておりました。

心がちょっとギスギスしたときなんかは、宮沢賢治の小説『風の又三郎』の朗読CDを聴くと、スーッとギスギスが去っていくのを感じます。

『風の又三郎』は、子どもたちの話す岩手の方言がとても心地よい物語です。

この映画のタイトルの『おらおらでひとりいぐも』も、宮沢賢治の「永訣の朝」という詩に同じフレーズが登場します。

「永訣の朝」は賢治の妹のトシがなくなる様子を詩で現したものです。

逃れられないどうしようもない死というモノのに捕まり、人生の最後の時間に、死と向き合ったトシさん。まだ24歳という若さで亡くなります。

この詩を初めて読んだ時は、わたしはまだ16歳だったので、死というモノがまったく自分の範疇にありませんでした。だから、トシさんの気持ちをわかるはずもなかった。

けれども詩の中でトシさんが、死を受け入れて旅立つ

というような雰囲気を感じることはできました。

映画の主人公の桃子さんは、75才で一人、

『おらおらでひとりいぐも』

と言うのですが、トシさんと同じように死を受け入れつつも、残りの人生を一人で生きていくという決心のようにも聞こえます。

桃子さんには子供も孫もいるのですが、結局、人間、生きていくのは一人で、死んでいくのも一人なのかなって。

そう思うと少し気が楽になるというとヘンかもしれないけど、そんなふうに感じたんです。

私は子供がいないから、夫に先立たれたら本当に独りぼっちです。

妹や姪はいますが、ずっと一緒にはいられない。

「おらおらでひとりいぐも」と孤独と戦っていくんだと思います。

冒頭に、桃子さんは母にそっくりだと書きましたが、彼女の姿は、将来の私の姿でもあるんですよね。

一緒に映画を鑑賞した夫は、こんなことを言っていました。

「俺が死んだら、あんたの周りには絶対に桃子さんみたいに寂しさ1、2、3らしきモノが現れるでしょ。あれを見たら楽しそうだし、ちょっとだけ安心した。」

なかなか的を得た感想を言うなと思ったし、一緒に見に行ってよかったな。

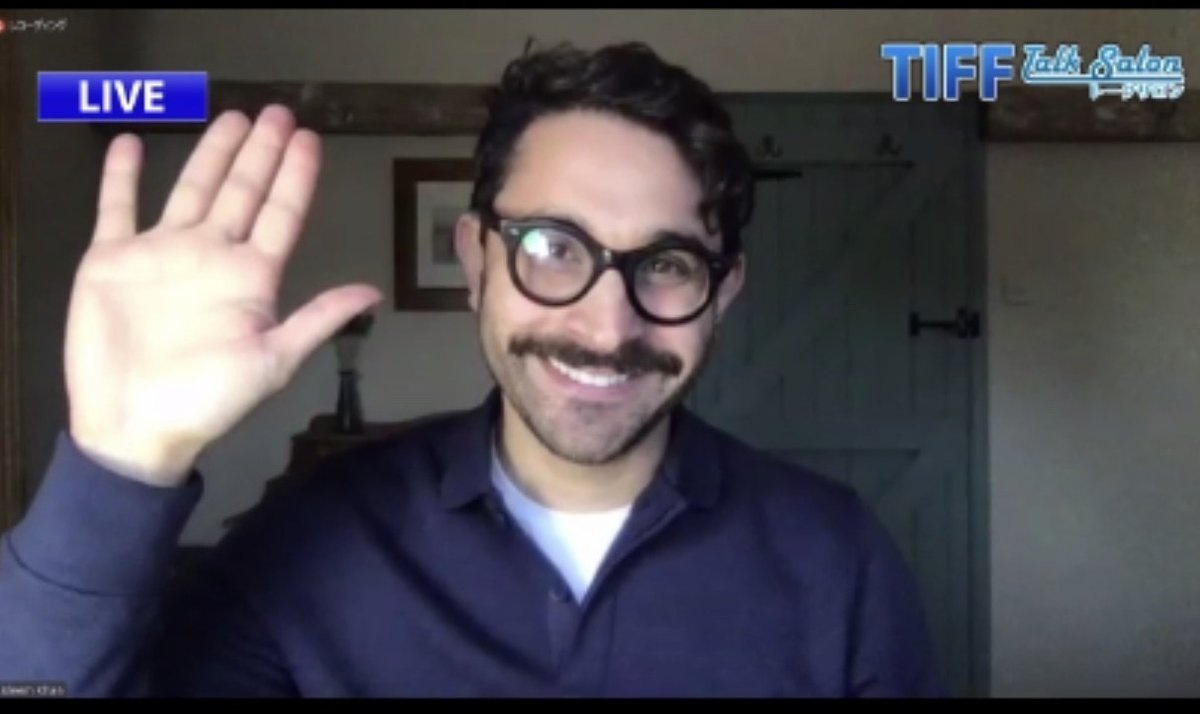

帰宅後の夜、TIFFトークサロンに参加しました。『アフター・ラヴ』のアリーム・カーン監督のおはなしを聞くという貴重な体験。

監督はイギリスにいたままセッションに参加してくださいました。

このトークサロンと言う試みは、コロナ禍のため海外の映画関係者を呼ぶことができないので、通常開催期の映画上映後のQ&Aに変わるものとして開催されています。

フォトセッションの代わりに、スクショタイムがありました!

こちらがアリーム・カーン監督です。

チケットを購入した人は、ZOOMのウェビナーのアドレスが送付されてきて、そちらから質問することも可能です。

チケットがない人も、東京国際映画祭のYOUTUBEサイトで、視聴できます。映画を見てから話をきくとより興味深いですが、見ていなくても、監督がどういうところからインスピレーションを受けたかとか、脚本に何年かかったとか、映画製作のディテールを聞くことができるんです。

映画監督が、どうやって自分の発想を映画化するのか

ということのプロセスを知りたいと思っている方は、ぜひチェックしてみてください。

サポートは、サークル活動&交流サイトを作る基金に使用させていただきます!