まちの安心安全を育む,日常の小さなコミュニケーション/株式会社日本サルベージサービス

南区情報ステーション「みなみなみなみオンライン」は,京都市南区役所が,南区に関わる誰もが南区をもっと知って・学んで・楽しんで・好きになってもらうことを目的に,南区の皆様によるまちづくり活動の紹介,区役所からのお知らせ等を,SNS等を用いて配信するWebサイトです。このnoteでは,まちづくり活動に取り組む方々,地域貢献活動などに取り組む企業・事業者の方への深堀りインタビューを掲載していきます。

建設現場や工事現場をはじめ,まちなかのいろいろな場所で見かけるクレーン車。そのリース事業を手掛けている「株式会社日本サルベージサービス」をご存知でしょうか?今回は,赤と黄色のクレーン車が出迎えてくれる本社事業所にお邪魔して,企業としての地域での取組について伺ってきました。

お話をきいた人

小田 英明(おだ ひであき)さん / 総務部長 兼 健康管理推進室長

林 佐紀(はやし さき)さん / 本社事業所 業務一課 主任 兼 広報・IT推進室

創業は昭和33年。戦後に事業をスタート

株式会社日本サルベージサービスは,オペレーターである運転手付きでの移動式クレーン賃貸業を行っている会社で,業種としては建設業になるそうです。具体的には,建築現場や高速道路などの道路関係の工事現場,工場等での重量物運搬据付工事の相伴,造園屋さんの仕事で石や植木を吊ったり,季節によっては琵琶湖で除去した水草を吊ってトラックに積み込むような仕事も行っているとのことでした。

事業の始まりは昭和33年で,駐留軍の米軍施設で働いていた創業者の大﨑鉄平さんが,施設閉鎖に伴い同僚たちの仕事がなくなり困るのではと考え,米軍が持ち込んでいた機材を譲り受け,世の中の役に立つことを始めたいということで事業をスタートさせたそうです。

当時は,戦後で道路事情も悪かったことから脱輪・落輪した車両等の救援作業の事業から始まり,道路状況の改善に伴って次第に現在の事業に近い建築や土木工事の現場作業の仕事に広がっていったとのこと。京都・滋賀で事業を多く手掛けており,京都駅の建設にも携われたそうです。

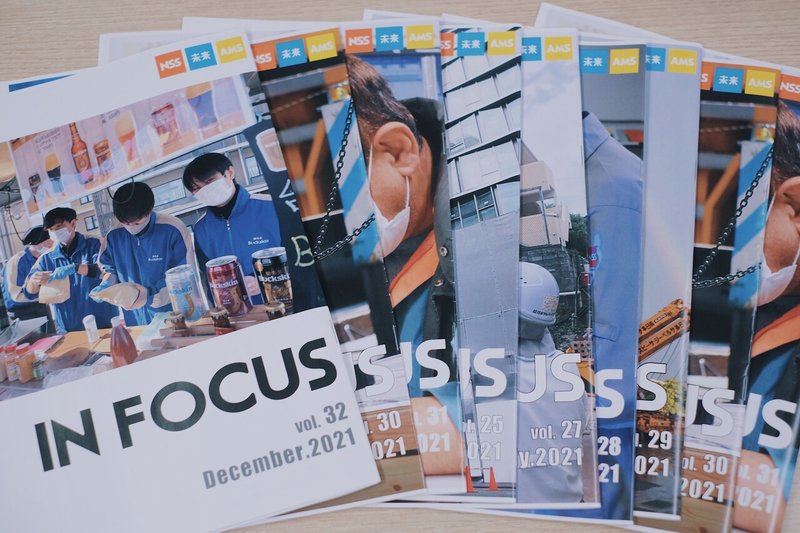

また,様々な新規事業にも取り組んでおり,新たな木質系建材を用いた建築を手掛けたり,台湾で製造されたドイツビールを日本で初めて販売する事業もされています。その背景には,企業のコンセプトである「Future in Focus-未来を焦点に、今、すべきことを考え、行動しよう」を常に意識しているからこそと話されていました。

地域防災のための取組

同社は,長年,地域の防災力の向上に貢献されています。その歴史は古く,昭和39年に京都市と人命救助に関する災害協定を結んだことが始まりで,平成21年からは,南消防団機甲分団の一員として活躍されています。

機甲分団とは,地域(概ね学校区ごと)を一つの単位としてそれぞれに組織されている「基本分団」と違い,大災害や消防局の機材で対応できない救助現場などがあった時に,消防局からの要請を受けて,特殊な車両で現場へ駆け付け,活動してもらう事業所のこと

こちらの写真は,平成22年1月,機甲分団発足後はじめての出初式でお披露目されたときの様子。平安神宮にて同社のクレーン車2台とともに参加したそう。また,同年9月から京都市が開催する防災訓練にも参加するようになり,これまで継続して参加されています。訓練では,参加した方々にクレーン車がどのように動くのかなど,自分たちができることを知ってもらえる機会にもなるとのことで,積極的に関わっているとのことでした。

実際に近隣で起こった事故の救援に社員が駆けつけたことも数回あり,その際には写真のような感謝状をいただくこともあったそう。こういったことの積み重ねにより,地域防災に対する社員の意識も次第に変わってきたように感じるとのことでした。

現在は,社員12名が南消防団機甲分団員に登録。機甲分団発足時,事前教育として,京都本社のオペレーター50名ほどが参加し,地域防災の必要性を考える機会があったとのこと。これを通して,地域で救助を必要としている人を助けるという意識が社員間で高まったそうです。

その他にも,以前は消防局の隊長クラスの方の教育プログラムの一環で,クレーン車の特性や動きの調査も行い,訓練時から消防局と社員が意思疎通をとっておく重要性も感じておられたそうです。

地域の子どもたちの安心安全を守るために

同社は,小学生を対象としたジュニア消防団の活動の支援にも取り組まれています。自社で保有するクレーン車等の重機車両による災害対応を紹介するなど,地域の防火・防災意識の向上に貢献されています。

この取組以外にも,会社の前が近隣の小学校の通学路であるため,毎朝社員の方が立ち,見守りをされていたり,「こども110番のいえ」として子どもたちが何かあったときに駆け込みやすいよう普段から声かけを行っているとのことでした。

その結果,地域の子どもたちと顔見知りになり,挨拶をしたり,通学中に怪我をした子の手当てをしたり,ときには事務所のトイレを貸したりと関わりができたことで,小学校の入学式や卒業式に呼んでもらい「いつも見守ってくれたありがとう」と子どもたちから感謝状をもらうこともあったそう。

そういった取組も含め,自社のことを知ってもらったり,仕事に対しての地域の理解を得られるよう取り組んでいると話されていました。

その他にも,災害時の出動だけではなく,災害に備えた備蓄として従業員の分以外にも配ることができるように,アルファ米やテント,ブルーシートなどの備えを行っているとのことでした。こういった取組を,南区の他の企業とも連携をしながら拡げていくことができればと話されていました。

お話を伺っていくと,本業で求められる高い「安心安全」の意識を活かして,地域の防災や子どもたちの安心安全を守る取組を積極的に行われている面が見えてきました。

また,取組を通じて消防局や地域の方々,学校などとも信頼関係を築かれており,こうした取組は企業の地域への貢献のヒントになると感じました。

-

南区情報ステーション「みなみなみなみオンライン」

取材/文 まちとしごと総合研究所

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?