富田林の寺内町 ~南河内の小京都~

昨日も書きましたが、先日行きました富田林市にある寺内町の記事です。今日は寺内町全体について紹介しましょう。寺内町とは室町時代に登場した町の種類で、主に浄土真宗などの仏教寺院や道場を中心に形成された自治集落の事です。

画像は富田林の寺内町。遠くに見えるのはPL教団の大平和祈念塔(だいへいわきねんとう)です。

ちなみに昨日はこちらの記事を書きました。

このような町は全国(と言っても近畿や北陸がメイン)に30以上あるようです。富田林の寺内町は南河内にあって、国の「重要伝統的建造物群保存地区」および、旧建設省選定の「日本の道100選」のひとつに選ばれていました。また南河内の小京都という記述もあります。

歴史を見れば戦国時代の後期に、浄土真宗系の本願寺一家衆興正寺第16世・証秀が百貫文で、石川の西側にあった荒芝地をを購入して、寺院を中心に開発された宗教自治都市でした。

こちらは杉田家住宅と呼ばれるもので、意味のある家屋には解説がついています。「醫院」とあるので、通院専門の病院でしょうか?

説明版には18世紀後期とありますので、江戸時代に造られたもののようです。実はもう室町時代の建物は無い見込み。

ところで寺内町はこの町は周辺の4つの村にいた八人衆の協力で、町が作られます。完成後に彼らは年寄役として、町の自治を行いました。

寺内町の中心にある寺内町センターです。

ここに詳しい説明があります。また面白いことに浄土真宗の本願寺の系列ですが、当時行われていた織田信長と石山本願寺との合戦では、石山本願寺の味方をしません。そのため信長から「攻撃しない」という書状をもらいました。だから平穏だったそうです。

令和の時代になって中心にある寺院の修復があるようです。

こういう古い建物が街中にあります。

江戸時代になるとこの場所は公儀御料(天領)となって、町が栄えたそうです。

メインの通りのようです。19名の大組衆という有力町人が幕末頃に自治をしていました。酒造りが盛んだったということですが、現在寺内町で現役の酒造メーカーありません。

(万里春酒造というのが地図上で出てきますが、すでに廃業していて、今はイベント会場として使われている見込み)

南河内では河内長野の天野酒のほか藤井寺とか限られたところにあるのみです。

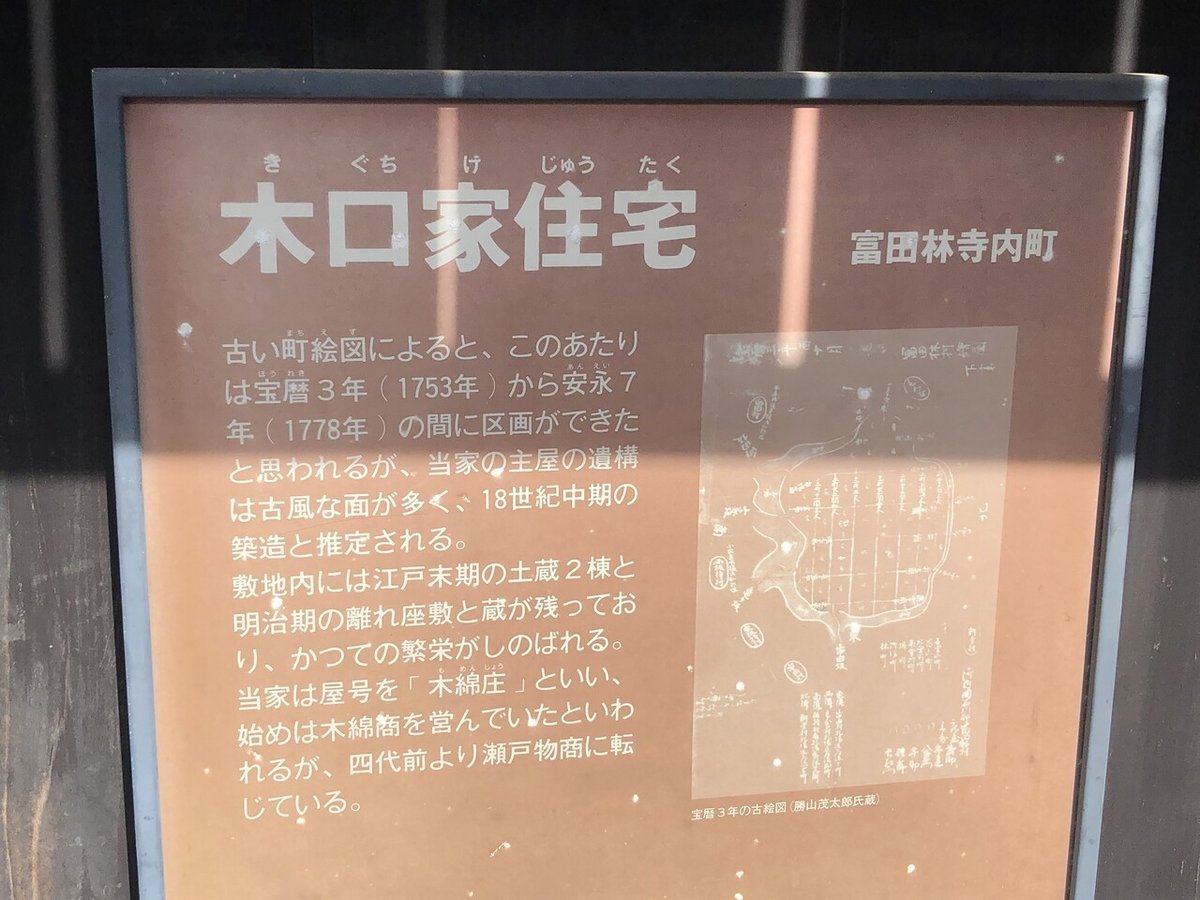

こちらも説明版付きの建物。木口家住宅です。

「口木」とガラスに書いているのがレトロですね。

木口家住宅の説明版はこちらです。

富田林の寺内町は、周囲を土居で囲まれていて四方の出口に門を構えていたそうです。(ただし今はそのようなものはありません)

また碁盤の目状になっていますが、道がまっすぐではなく、角で少しずらした「あてまげ」というもの。わざと見通しを防ぐように作られているそうです。

そしてこれが中核となる寺院「興正寺別院」です。

中の見学は出来ないようです。

ところでこの建物が特に気になりました。まるで城の隅櫓のような貫禄ある雰囲気。

興正寺の目の前には妙慶寺という別の寺院がありました。

説明版があります。

あとこちらは田守家住宅と書いてあります。

こちらも説明版がありますが、左手に「伝統的建造物保存計画番号」とあります。こういうので管理しながら古い建物を残しているようです。

ということでさらっと回りました。全部は見ていません。ここは河内長野から4・5駅ほどで行けますから、また時間があるときに行く可能性が高いからです。

ところで、見学したのに今回あえて取り上げなかったものに旧杉山家住宅があります。これは寺内町でもメインの存在で、目の前に寺内町センターがあるほど。国の重要文化財に指定されています。旧杉山家住宅については明日以降に改めて紹介しましょう。

最後に富田林寺内町の地図を乗せておきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?