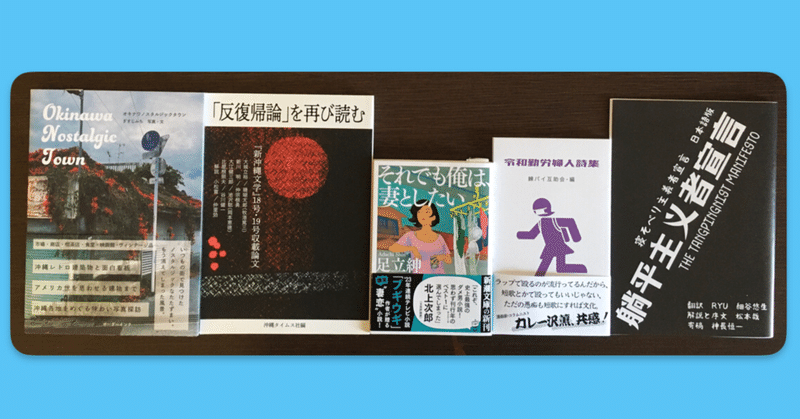

2022年 わたしの5冊

2022年に読んだ本のベスト5です。

・寝そべり主義者宣言 日本語版 躺平主义者宣言(素人の乱5号店)

・令和勤労婦人詩集(鰊パイ互助会)

・それでも俺は、妻としたい(足立紳、新潮文庫)

・「反復帰論」を再び読む(沖縄タイムス)

・オキナワノスタルジックタウン(ぎすじみち、ボーダーインク)

※順不同

コロナ禍も3年。

マスク、ワクチン、ステイホーム、リモートワーク、ソーシャル・ディスタンス…

これまでの普通が非日常になり、非日常が日常と化した。

コロナ禍は、

これまで「当たり前」と思っていたこと、思わされていたことが、本当は非常識でロクデモナイことだった、ということもあぶり出した。

例えば、働き方。

【寝そべり主義者宣言 日本語版】は、強欲な資本屋のためにアクセク働くのは「もうやーめた」と寝そべり始めた中国の若者たちが書いた。

寝そべり主義者は「個人的な需要を減らし、最低限の消費と最小限の労働によって生存の維持に努める」生き方を模索、実践する。

この「もうやーめた」気分は、中国から欧米へ飛び火している。

米国では今、Quiet Quitting という働き方が広がっている。

会社のために粉骨砕身、寝る間を惜しんで、家族、恋人、友人との時間を潰してまでカネを儲けて何になる、そんな生き方、クソ喰らえ、定時になったら静かに退勤ボタンをクリックしてデスクから去る。

欧州の若者は Goblin mode ではっちゃけている。オックスフォード英語辞典が「今年の単語」に選んだほどだ。

「恥ずかしげもなく自分勝手で、怠惰で、ずぼらで、貪欲で、たいていの場合、社会の規範や期待を拒否するような方法で表れる行動」(BBCニュース)。

もう疲れているのだ、ウンザリしているのだ。

出世のため、カネのため、同僚に差をつけるための働き方に。

この非人間的生き方が、結局のところ、強欲な資本屋、その背後にいる腐臭漂う政治屋を儲けさせるだけ、ってことに、気がついてしまったのだよ。

だから、世界で若者が寝そべり始めているのだ。その震源とも言えるのが本書。

日本でも顕在化していないだけで、一定数の目覚めた若者がいることを期待する。

なにしろ、小原庄助、車寅次郎、ニッポン無責任男、浜崎伝助…を生んだ国である。そのDNAは君にもある。若者よ、寝そべろう。

足るを知る、シンプルライフは快適だよ、を実感できる一冊。

なお、「寝そべり」はグータラではないことを付言しておこう。

「寝そべっているのが楽なことだと当たり前に考えてはいけない。それどころか、寝そべったその瞬間から…この国の外に身を置くことになるのだ」と宣言は述べている。

覚悟を持って寝そべっているのだ。

【令和勤労婦人詩集】は、文芸サークルによるアンソロジー。

「日々の残業、飲み会、舞い込む案件でばたばたしていた我々の生活に、新型コロナウイルスがやってきた」。

コロナ禍で働き続ける23名の女性の本音が、詩、短歌、俳句に横溢している。

「考課は上がらず 給与も一定 そういう人に やむを得ずなっています」

「飲みにも映画館にも行けず 憎むべき敵コロナウイルス 上司に代わり コロナウイルス」

「静かに爪を磨きましょう 見渡す限りのフロアーを 私なしに成り立たないように…私がいなくなる契約期限まで」

「世の中がすっかり変わってしまったように感じられて、そのひどさに涙がこぼれてしまう」

いまだに収束の気配がないコロナ禍。その下で必死に生きている女性の心情を記録した貴重な、そして要保存の一冊。書店では買えない同人誌だけに、今年一番の収穫。

「いつでも寝そべっていいんだよ」と、寄り添い、共闘したくなった。

(BOOTH https://booth.pm/ja で購入)

【それでも俺は、妻としたい】は爆笑必至。

主人公は仕事のないアラフォーの脚本家。寝そべらざるを得ない男。働く妻にヤラせてもらえず、妻の「巨乳に触れたいのだ」と毎日身悶えている。

男は妻やママ友に対して、あんなことこんなことを考え、妄想し、悪態をついている、頭の中で。男の本音がダダ漏れだ。

あれよあれよとスワッピングに巻き込まれ、「チカにしろミナちゃんママにしろ女の人が凄いと思うのは、あんなことがあったのにまるで何もなかったかのように振る舞えるところだ」と感心する。

酔って深夜に帰宅してソファーで爆睡する妻の浮気を疑いパンティーをそーっと脱がす。「微かに湿っているような感触があった。俺はなぜか突然…そのパンティーを被ってみたくなった。理由はわからない」

作者の足立紳氏は、映画「百円の恋」(2014)で日本アカデミー賞脚本賞を受賞、2023年の朝ドラ「ブギウギ」の脚本を書く。今や売れっ子のシナリオライターが「ほぼ実録」という本書、性別、性自認の別なく、「あるある」と共感し、「ばっかじゃないの」と呆れ、クスクス、ニタニタ、ガハガハ笑える一冊。

今年は、沖縄が日本に返還されて50年。関連本が多数出版された。

その中で一番しっくりきたのが【「反復帰論」を再び読む】。

日本への復帰運動は、人権弾圧に躊躇しない米軍の圧政から脱し、平和憲法を持つ日本の下へ、という憧れがその推進力になった。

だが、復帰してみると、沖縄に集中する米軍基地はそのまま。どころか自衛隊まで進駐してくる。沖縄戦で住民を虐殺した日本軍の記憶が生々しく残る沖縄へだ。本土資本のリゾート開発により緑が珊瑚が海が破壊され、投下されるカネは日本に還流。踏んだり蹴ったりの状況が現出した。

八重洋一郎氏は詩集「日毒」で、「楯となれ」「防壁となれ」「生餌となれ」「捨て石となれ」…金属声がぎっしり固まり棘となって、この南海の島々を襲う、と書いている。

沖縄の現状は、日本の植民地だ。

そんな復帰に、復帰前から異を唱えていた人たちが著した論考(新沖縄文学18・19号、1970年12月、1971年3月発行)を復刻したのが本書。

1967年「カクテル・パーティー」で芥川賞を受賞した大城立裕氏(1926-2020)は、「復帰とは、私のばあい…日本の腐敗文化に盲目的に追随していくことを意味しており、その性根をすてよう」と提言、沖縄タイムスのジャーナリスト新川明氏(1931-)は「体制変革の決定的な炸薬を準備し胚出させることができなかったのみならず…新しい支配の再編成と強化を誘発」してしまったと怒りを滲ませる。

最近、新川氏は沖縄タイムスの連載「復帰=再併合50年 同化幻想の超克⑧」(2022年12月8日付沖縄タイムス)で、「わが琉球沖縄は…自己決定権の獲得、確立を目指す運動の構築を、「離縁状」を懐に進めれば良いだけの話である」と書き、自主自立、主体性回復の道を示してくれている。

なくならない米軍基地、県民の反対を無視して強行される新基地建設と敵基地先制攻撃を意図した自衛隊基地の増強、ウチナーンチュに対する差別・冷笑……こんな日本に、かつて独立国だった琉球を二度も侵略した日本になど戻るべきではなかった、日本の戦争に沖縄を巻き込むな、と私は強く思っている。

本書は、沖縄が「日本を捨てる」合理的な意味を教えてくれる。松島泰勝氏の「実現可能な五つの方法 琉球独立宣言」 (講談社文庫)とともに、大切な一冊になった。

懐かしい沖縄に出会えるのが【オキナワノスタルジックタウン】。

この国のあちこちで「再開発」という名の破壊が行われている。景観、自然、生活の破壊が進んでいる。沖縄も例外ではない。高層マンション、リゾートホテル、ショッピングセンター……。日本と変わらない無味乾燥な金太郎飴的街並みが、沖縄の個性を塗りつぶしていく。

再開発はもうけっこう、せめてリノベーションでいきましょうよ、が私のささやかな願いです。

デザイナーでもある著者は「せめて写真に記録して記憶を繋いで共有したいと思った」という。本書をめくると、もう消えてしまった風景、これから消えてしまうであろう風景がカラーで紹介されている。あの時の食堂は、映画館は、古本屋は、まだあるだろうか、とあれこれ思い巡らせた。

今、気になっているのは、首里劇場(1950年開館)の行く末。ぜひ残して欲しい。

ある建物が消える、ということは思い出が消えるということ。かつてここに〇〇があった、という記憶は時とともに失われていく。だから写真だけでも残せたら。そんなことを考えさせてくれた一冊。

以上、今年のマイベストブックスでした。今年も素敵な本に出会えました。

以下は、泣く泣く選から外した本のリストです。

・女になれない職業 いかにして300本超の映画を監督・制作したか(浜野佐知、ころから)

・文學界2022年4月号「アナキズム・ナウ」(文藝春秋)

※「アナキズムは、権力の強制なしに、人間がたがいに助けあって生きてゆくことを理想とする思想」(鶴見俊輔)です。危険思想ではありません。

・ジャーナリズム2022年5月号「復帰50年 沖縄報道を問う」(朝日新聞)

・世界2022年5月号「沖縄『復帰』ゼロ年」(岩波書店)

・沖縄復帰50年 定点観測者としての通信社(新聞通信調査会)

・花折(花村萬月、集英社文庫)

※芸大で、沖縄で、男を翻弄する女。私も振り回してください。

・沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる(空えぐみ、新潮社)1−5巻

※ウチナーグチの素晴らしさよ。「正しい日本語が喋れない」? 大きなお世話です。

・文藝春秋2022年8月号「日本左翼100年の総括/わが洋画・邦画 ベスト100 」

※左翼がいなかったら、日本は北の某独裁国と同じになっていました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?