『しまなみ誰そ彼』を読んだ後に、ロンドンハーツを見て感じたこと

先日、2020年マイベストマンガ的な記事を公開したばかりなのですが、公開した夜にものすごい作品に出会ってしまいました。鎌谷悠希先生の『しまなみ誰そ彼』です。確実に、今年出会ったマンガベスト5に入ってきます。

主人公がゲイで、いわゆるセクシュアル・マイノリティを題材にした物語なのですが、感情の描写がリアルで、テーマのわりに説教くさくなく素直に共感できる、マイノリティを通してすべての人の生きづらさを描くすばらしい作品でした。久々にマンガを読んで泣きました。しまなみの風景描写も美しい。全4巻で読みやすいので、ぜひ多くの方に読んでほしい作品です。

もしも俺が女子だったら

『しまなみ誰そ彼』を読んだ直後、良くも悪くも奇跡みたいなタイミングで、ロンドンハーツの「もしも俺が女子だったら・・・この人と付き合いたい!」という企画が2週連続(2020年12月8日、15日)で放送されました。

お笑いがすきな私にとって「芸人が、恋愛対象として魅力を感じる芸人をその理由とともに発表する」という内容自体は、普段見えない芸人どうしの関係性を垣間見ることができておもしろいものでした。でもそこに"俺が女子だったら"の条件は、マジでいらなかった。

さらに発表者がロングヘアのウィッグをつけたり、すきな相手について語るときに"オネエ"的ふるまいをしたりと、ザ・前時代な光景が印象に残りました。

存在は認めているが、それだけ

少し前、足立区議員のセクシュアル・マイノリティに関する心ない発言が炎上し、ワイドショーで連日叩かれました。田村淳さんもご自身のYouTubeチャンネルで苦言を呈しています。(2020年10月20日の動画)

※2021年2月8日現在、削除されてしまっていますね…

しかし2ヶ月後には、ロンハーで「もしも俺が女子だったら~」の企画が当たり前に放送されてしまう。状況としては、下に引用するシーンと同じようなものだと感じています。

【画像引用】『しまなみ誰そ彼』第1巻 p45

私は「マイノリティに対する侮辱だ!」と田村淳さんやロンハーの制作陣を非難したいわけではありません。

「LGBTと呼ばれる人たちが世の中に結構いて、認めていくべき存在だ」ということだけはみんなが理解していながらも、自分とは無関係だと思っていて、近くに実在する人としては受容していない人が多くいることや、セクシュアル・マイノリティに関する世間の理解がまだほとんど進んでいない現実を突きつけられた、という話です。

僕があの人を好きなのは僕が女だからじゃない

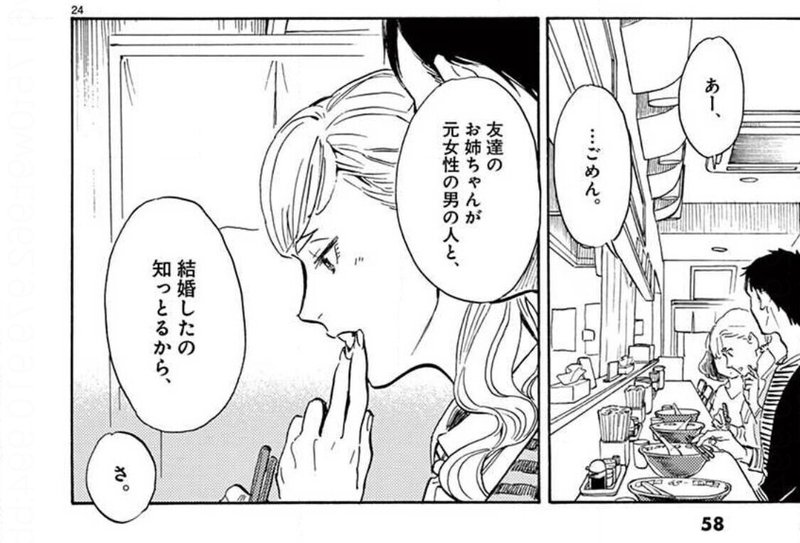

『しまなみ誰そ彼』のなかで、主人公は"女装"をする男の子に出会いますが、彼に「自分は男だし、男に恋をするわけじゃない」と言われたことをきっかけに、偏見を自覚するシーンがあります。

【画像引用】『しまなみ誰そ彼』第2巻 p25

主人公自身「男が好きだけど自分が女になりたいわけではない」のに、他人のことになると急にバイアスがかかってしまうのがリアル。マイノリティの当事者間ですら分かり合うのが難しいことが描かれている、すきなシーンです。

性のベクトルいろいろ

実は考えてみると当たり前のことですが、性自認と性的指向はまったく別の話です。そしていわゆる"女装"をする人(クロスドレッサー)については「性表現」という、性自認と性的指向とはまた別のベクトルです。

【性のベクトルを超シンプルに書いてみる】

■性自認:自分自身の性別に関する認識

例)私は女である、私は男女どちらでもない

■性的指向:性愛の対象となる性別

例)私は女がすき、私は誰もすきにならない

■性表現:自らの性をどのように表現したいか

例)スカートを履きたい、メイクをしたい

※表現を性で分類すること自体違うと思うけど、便宜上…

簡単に言うと、これらの性のベクトルが全部統一されているという思い込みで「女だったら、男と付き合いたいし、メイクもする」の発想になっているんだと思います。

多くの人が今なおその思い込みのなかにいることを『しまなみ誰そ彼』とロンハーを見て改めて痛感したのです。私自身も、注意深くしていないとその思い込みに囚われてしまうことがあります。

社会全体が思い込みから抜け出すには、やっぱり徹底した教育が必要不可欠ですが、人間がみんな違う顔や体型、センスを持っているように、性自認や性的指向、性表現もそれぞれ細かく違う方向を向いている、というのはそろそろ感覚で理解しはじめてもいい頃合いではないでしょうか。

性は、人は変わってゆく

さらに、恋愛や性の対象は人生のなかで変化する可能性もあります……と言っても信じてくれない人のほうが多そうですが、性は流動的で、いつ自分がマイノリティと呼ばれる人と同じ立場になってもおかしくないのです。性に限った話じゃなく、きらいだった食べ物がいきなりすきになるのと同じように、人はいつでも変わる可能性をもっている生き物です。

ロンハーに話を戻そう

「すきな人」を語るためになぜ語り手の性別を決める必要があるのか。好意的な見方をすれば、ぺこぱシュウペイさんやさらば青春の光森田さんの意見には「自分が子供を生んだら」の観点が含まれており、そこが"女子だったら"に関係すると言えなくはないのですが、出演者の話を聞いていると、すきな理由は「性格がいい」とか「自分をよく見てくれてる」とか、特に女性に限定するべきものはほとんどありませんでした。

番組内でシュウペイさんが何気なく言った「僕が女でも男でもかねちのことがすきなんですよ」という発言は本質的で、もやもやしていた心にふと晴れ間がさしたような瞬間でした。

「不快なら見るな」

という方も今はまだいます。しかしその言い分がまかり通らなくなる日が来そうです。約10人に1人はマイノリティを自認しているという統計がありますが、当事者がカムアウトした家族や友人を含めると5人に1人にはなるでしょう。ただでさえYouTubeに押されテレビ人気が落ちているのに、5人に1人が不快になって離れたら、そろそろ無視できなくなってくるんじゃないでしょうか。

周りにいないのは、知らされていないだけ

実際にセクシュアル・マイノリティの人は身近にいて、私はこれまでに何人も出会っています。10年前に学校の友人がカムアウトしてくれたときは特別な信頼を感じて喜んだものですが、今は前よりも、仲が深まれば話してくれる人が増えている気がします。

先に引用した足立区の議員が炎上時に言った「私のまわりにはLGBTはいない」という発言は、今後、恥ずかしいセリフになっていくと私は思います。

【画像引用】『しまなみ誰そ彼』第3巻 p120

今はまだ極論ですが、少しずつしかし着実に、誰からもカムアウトされない=差別主義者だと思われている可能性…?という感覚になってくるはず。自分の周りに一切いないのは教えたくないと思われているから、かもしれません。

お笑いは常識とともに

お笑い×マイノリティの話題になると「規制したら何も笑えなくなって息苦しい」という人が必ず現れます。たしかに「常識からズレている人(ボケ)を常識でツッコむ」という仕組みで成立するお笑いの場合、常識がアップデートされない限り、なにが人を傷つけるかのジャッジが人によって大きく差があって難しいですよね。

しかしセクシュアル・マイノリティに関する認識と理解は、若年層をメインにどんどん常識になりつつあります。自分の周りにもいることがわかってくれば「バカにするのは良くない」などの議論以前にボケとして成立しなくなり「それのなにがおもしろいの?」となっていく。「笑えない息苦しさ」なんて知らないうちに消えていきます。

【画像引用】『しまなみ誰そ彼』第3巻 p58

たとえば「親友がゲイであることを告白してきた」という状況を考えたとき、まだ驚きや戸惑いはあるでしょうが、実際に相手をバカにしたり拒絶したりする人は、いまの30代くらいまでの人のなかにはもうかなり少ないはず。現時点でも、すでに人びとの認識が「笑っちゃいけない」ではなく「別に笑うことではない」というところまできているのです。

これまで笑いにされてきた側の「息苦しさ」は、規制によって笑えなくなる人の感じる息苦しさの比じゃないはずです。息苦しいを超え、自ら息を止めてしまった人もいるでしょう。そして芸人の方々も、もちろん誰かを傷つけたくてやっているわけではなく「常識からハズすことがボケになる」という仕組みに乗っかっているのです。あとは、いま変わりつつあることを常識にするだけ。それにはやはりメディアの力が、とくに中高年世代にはテレビの力が有効です。

ロンドンハーツよ、輝いて

ロンドンハーツは他番組では見られない芸人たちの新たな一面を見せてブレイクの機会を提供したり、世間に新しいブームを起こしたりと、テレビのなかでも輝いてきた存在です。たとえば狩野英孝という人間の魅力を開拓し、世間に知らしめたのは間違いなくロンハーだと思っています!

しかし正直なところ、番組が続くほどに"これまでのパターン"のくり返しが増え、前時代的な価値観から抜け出せていない印象もあります。このままでは、いくら若手芸人を起用してもイケてない番組になってしまう……時代を作ってきた番組が時代遅れになるのを、私は見たくないです。

一昔前に「子供に見せたくない番組」と言われてきたのも、常識と非常識の間をギリギリで攻めてきたからこそ。ロンハーのかっこよさはそこにあると感じています。常識に対するセンサーが鋭利でないと成立しえないからです。田村淳さんも、本来時代感覚をつかむセンスがある人だと思います。

だからこそ、新しい常識になりつつあるようなことをいち早くスタンダード化する番組として、それも「コンプラ的にNGだよね」的な守りの思考ではなく「いまはこれが笑えるんだよ」と新しい形を提示する攻めの番組として、問題の複雑さから逃げずに、時代の先で輝き続けてほしいと私は切に願います。(もちろん今回の話は全般ロンハーに限ったことじゃないのですが!)

マイノリティがいなくなる日

『しまなみ誰そ彼』が扱うのはセクシュアル・マイノリティというテーマではありますが、「自分が何者かは決めたいときに決めればいいし、決めなくてもいい」という全人類にあてたメッセージだと私は解釈しています。

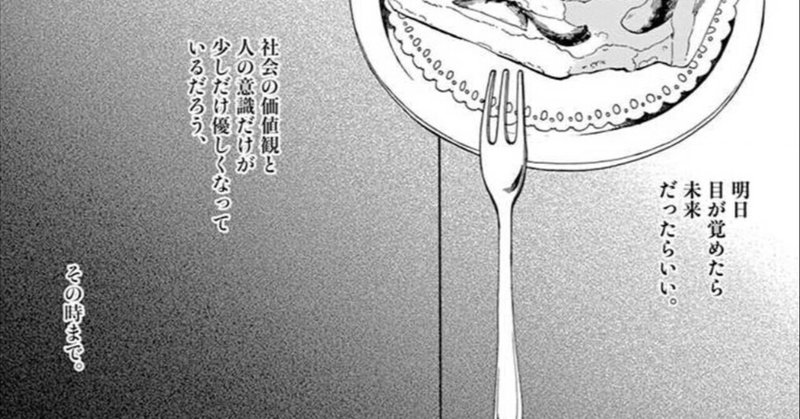

【画像引用】『しまなみ誰そ彼』第2巻 p52

このメッセージがわざわざメッセージとして響かなくなる日が、マイノリティがいなくなる日。性とは、人とは、流動的で可変的な存在であるということをみんなが知って、みんなが少し生きやすくなる日が、なるべく早く来ますように!

ご無理はなさらず、しかしご支援はたいへん助かります!