女性の身体で生きている

この文章は、榎本八千代さんの「prologue: 君はまだあの星を見ているのか」への返信です。往復書簡みたいなかたちで続けていこうと考えています。マガジンの方もフォローしていただけるとありがたいです。

最後に生理がきたのは、2018年の年末だったと記憶しています。もう1年前、45歳の時だったから私は榎本さんよりも随分早い段階で閉経したことになりますね。(日本産科婦人科学会の資料では、「日本の女性のの閉経年齢は、42歳から56歳の間に起こり、中央値(ちょうど統計的に中央の年齢)が50.5歳」なんだそうです。)榎本さんの文章を読んで、ああそうだ、まだ生理ナプキンが残っていたはず、とトイレの掃除用の洗剤を入れている棚の中を見たら、24枚入りのパッケージの中に結構まだ残ってました。使い途がなくなったものって、持て余しますね。いずれ娘に初潮が来た時に使うまで取っておくんだろうか。母親の残り物なんて使いたくない、と娘に言われそうな気がするので、処分した方がいいのだろうか?世の中の閉経した女性は、使い残しのナプキンをどのように扱ってるんでしょうね。

使うことのなくなったナプキン、机の上に置いて、まじまじと見つめてしまいました。こんな大きさで、こんな色のパッケージだったっけ、こんな柄がついてるんだ、って。生理があった頃はドラッグストアで適当に買ってきたナプキンをよく見ることもなく、パッケージから剥がして下着にあてて使っては捨て、の繰り返しでした。布ナプキンの存在は知っていたけど、使おうと思うこともないままでした。ただ、自分の体から出てくる経血を、その都度処理しているという感じ。

閉経してみると、自分が繰り返し経験していた生理って一体何だったんだろう、と。10代の頃から生理不順だったり、ストレスや体重が落ちた時に数カ月間生理が止まって婦人科に通院してホルモン剤や漢方薬を服用したり、産後はホルモンバランスが崩れてPMSが強くなってしんどい思いをしたり、と生理周期に伴って色々とトラブルというか煩わしいことが多かったです。幸いにというべきか、生理が重いとか、長引くとか生理痛というのはほとんど経験したことがなかったです。閉経して一年経って、生理にまつわる経験の諸々は記憶の彼方に行ってしまったような気がします。去年から心身の不調が続き、更年期障害を自覚するようになって、今年の夏頃からホルモン充填療法を始め、二種類のホルモン剤を処方してもらうために婦人科の病院を毎月受診しています。この療法もいつまで続くんでしょうかね。通院のたびに、面倒だなーという気持ちと共に、自分は女性の身体で生きているのだなと、感じます。

私が「女性の身体で生きている」っていうこの表現の仕方、榎本さんが閉経して「私は女でもない。男でもない。じゃあ自分は何なんだろう?」と思った感覚とは、ちょっと違う感じなのかもしれないなぁ、と思いました。振り返って見て、妊娠・出産をして、授乳を経験したおよそ2年間の間は、「女性の身体で生きている」というよりも、「自分が哺乳類の雌である」という感覚が揺るぎなかったんですよ。こういう感覚のままに生活できていた期間、というのは私の過去を振り返ってみると、この時期だけでしたね。

初潮を迎えるずっと前の子ども時代まで遡るんですが、私は幼稚園児か小学生の低学年くらいまでは、性別の概念がよく分かっていなかった、というか男女の二種類で、世の中の人が分類できるということに合点がいかなかったのです。母親に、「世の中には、男の人と、女の人と、ほかにどういう人がいるの?」と訊いた記憶があります。現在は、性自認やトランスジェンダーという言葉が膾炙していたり、性別を二分的なものとしてではなく、グラデーションの中に捉える考え方が以前よりは広まっているようなところがありますが、私が子どもだった1970年代、80年代はそういう言葉もなかったですよね。私が、自分の、人全般の「性」に対して抱いている感覚の根底にあるものは、子どもの頃から今にいたるまであまり変わっていないような気がします。

「自分は女性の身体で生きている」っていう言い方を私がするのは、自分の中で「性」という属性を引き受けるのが上手じゃないというか、「性」が自分という存在を全面的に決定づけているという考えに抗いたい、という気持ちがあるからなのかな、と。確かに生物学的にも性自認として女性ですし、社会的な立場、パスポートなどの身分証明で「女性」として分類されることそのものが嫌だとか、変更したいとは考えていませんが、性別の概念でいちいち自分という存在の何かを他人や社会から規定されるのは煩わしいです。偶さかに生を授かり、偶さかに女性である。それをどこか、俯瞰した立場や目線から眺めたり、考えたりしたいという感覚があって、それが私の写真やアートへの関心につながっているのかもしれません。

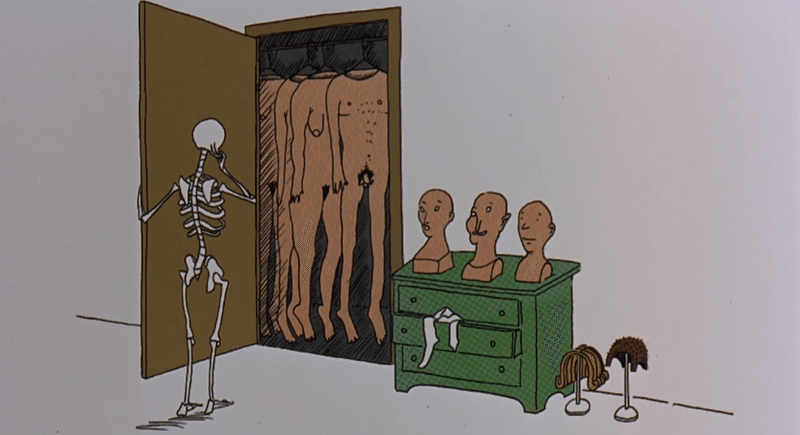

私の「性」に対する感じ方の一面を代弁してくれているというか、「我が意を得たり!」と感じたのは、絵本作家・映画監督のミシェル・レミュー(Michele Lemieux)の絵本『永い夜』です。この作品は「Stormy Night」というアニメーションにもなっています。(下にリンク貼っておきますね)。この絵本のストーリーは、「眠れない嵐の夜に、一人の少女の頭の中に、人生に対する色々な疑問が次々と浮かぶ。自分はどこから来たのか?、人生は初めから決まってるのか?死ぬ時が来たら自分でわかるのか?」というものです。その中の一場面に「もしも自分の体をとりかえることができたら」という言葉と共に、骸骨がクローゼットを開けて洋服を選ぶように、ハンガーに吊り下げられた身体を前に思案していて、箪笥の上に頭部が置かれているという絵が描かれています。

洋服を着替えるように身体を変えることができないのは重々承知の上で、「性」が外見上の要素、着脱できるような属性にとどまるのではないのなら、骸骨としての私はどのような「性」を選ぶのだろうか、とぼんやり考えています。

生理ナプキンからはだいぶ話が外れましたが、閉経という身体機能が明確に変わる時期というのは、そういうことを考える段階なのかもしれませんね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?