M008. 【哲学・本】言語哲学大全Ⅰ 論理と言語

※修正履歴※2021年6月3日:とある気づきがあって、「おわりに」の一部を修正しました。

「ミドリムシが動物か植物か考える」中で、読んだ本について書き留めるnoteの【7回目】です。

今回は言語哲学の全貌が見渡せそうな本、全4巻の「言語哲学大全」の第1巻を読みました。

① 飯田隆・著『言語哲学大全Ⅰ 論理と言語』(1987年 勁草書房)

② 八木沢敬・著『はじめての言語哲学』(2020年 岩波書店)

言語哲学大全Ⅰの著者、飯田隆さんは、以前クリプキの著書を読んだときに頼りになった解説本の著者でもありますね。

僕は、「ミドリムシは動物か?植物か?」という問いの分析や回答に満足するために、大きく2つのテーマについて探究する必要を感じています。

一つ目は専門科学的、生物学的なテーマとしての探究。ミドリムシはどんな生物なのか、生物学的に動物/植物の定義はどうなっているのか、その定義は如何にして妥当な定義として認められているのか、などなど…

二つ目は日常会話的、言語学的なテーマとしての探究。人は「ミドリムシ」「動物」「植物」という分類の言葉をどのように使いこなし認識するのか、分類するとはどういうことか、何かを問い、それに答えるとはどういうことなのか、などなど…

今の僕の知識は一つ目のテーマに偏っていて、二つ目のテーマについての知識が乏しいので、まずは言語について調べていこうということで、今回も言語にまつわる哲学の本を読むことにしました。『言語哲学大全Ⅰ』の帯には、「言語に関心をもつすべての人へ!」と書かれていました。読むしかないですねこれは!

実は、はじめは別の本、ソール A. クリプキ・著『名指しと必然性』の読書記録をやろうと思っていました。この本では、固有名にまつわる議論がなされ、後半では固有名の議論を自然種名にもあてはめる、という展開があります。自然種名というのは、自然物の種類につけられる名前のことで、「水」とか「金」が例としてよく挙げられますが、おそらく「動物」「植物」「ミドリムシ」も自然種名の範疇と思われます。そういうわけでこの本を2周ほど読んだのですが、議論内容が過去の言語哲学上の議論に対する批判という形で進むので、そもそもの過去の議論もきちんと理解しておいた方が良いのでは?と思ってしまいました。そこで言語哲学史を学ぶために、『言語哲学大全』を読み始めたということです。

言語的表現のもつ、哲学にとってもっとも重要な側面は、それが意味を有するということである。言語の理解とは、意味の理解である。「言語的表現の意味とは何か」という問いが、言語哲学の主導的な問いとなることに不思議はない。

言語の哲学は意味の議論。特に固有名の意味は何なのか、ということに注目して、全4巻、読み進めていくつもりです。

まず一般的なレビュー

『言語哲学大全Ⅰ』、初学者にはとっつきにくい記号論理学の話が出てきますが、文体は非常に読みやすかったです。しかし、言語哲学についてもっと広く浅く紹介するものを読んでからの方が、理解しやすい印象で、入門には難しすぎると感じました。

読解の手助けになるものとして、近刊の『はじめての言語哲学』を必要に応じて参照しました。こちらは広く浅く言語哲学のエッセンスに触れてくれている本で、助かりました。一方で文体はやや読みにくく、著者の性格なのか分析哲学というジャンルの性格なのか、カッコ書きが非常に多い! 浅い解説のまま放置しておくことが耐え難いのか、「(これについて深く立ち入ることはできないが…)」というような、カッコ書きの注釈が随所に見られます。注意点として、この本の内容は言語哲学史の時系列順には書かれていません。あくまで初学者に説明しやすい順番で書かれているようです。

フレーゲの思想と完璧な記号体系

どうやら言語哲学の解説において、ドイツの数学者であり哲学者 ゴットロープ・フレーゲ(1848-1925)に触れないものは無いようです。彼は現代的な論理学の創始者とも評されています。

フレーゲの関心は、【思想】(Gedanke)にありました。思想という字面からは、誰かが思い浮かべている考え等といった印象を受けますが、フレーゲの言う【思想】の典型は、たとえばピタゴラスの定理のような、数学的命題だそうです。

ピタゴラスの定理がおよそどんなものかというと、直角三角形の斜辺の長さを c、他の2辺の長さを a、b とすると、cの二乗が、aの二乗とbの二乗の和と等しくなる、というもの。フレーゲによれば、こういった【思想】は、誰かに認識されることを必要とせず、それ自体で独立して客観的に存在するものであるとされます。確かに素朴な感覚で想像してみても、人類が誕生する以前から、あるいは人類が絶滅した後も、直角三角形さえあればピタゴラスの定理は崩壊することなく成立し続けているような気がします。

さらにフレーゲは【思想】にもう一つの側面を見ています。伝達可能性です。【思想】は、客観的に成立しているからには、人と人との間で齟齬無く伝達・共有可能なものであるはずだというのです。どのように伝達されるかといえば、それは言語を通じて伝達されます(まさに先ほど僕がピタゴラスの定理の内容を言語で表現し、あなたに伝えたように)。よって、フレーゲは【思想】について分析する過程で、言語表現の分析を手掛けたのでした。これが現在に至る言語哲学の基調を成していったとのことです。

言語にはおよそ【文】と【語】の区別があるように見えます。そして、思想や思考の表現としての言語について考えるとき、まず強調されるべきは文の第一義性です。ともすると言語というものは、ひとつひとつの語がまず在って、それが複雑に組み合わさって文が生まれる、と思われるかもしれませんが、言語にとって基本的な単位は、まず文だそうです。思考は単独の語によっては表現されず、文になったときはじめて表現されます。

わたしが、「わたしはヒトだ」といったとしよう。その場合、その言葉の意味は何かと聞かれたら、どう答えればいいのだろうか。

(中略)

「わたしはヒトだ」という文が、それを構成する句や単語とちがうのは、ひとつのまとまった考え(思い、思考内容)を表現しているということである。「わたし」という代名詞だけの発話では、まとまった考えの表現がはじまっているとはいえるかもしれないが、完了しているとはいえない。わたしがどうしたのか、わからない。また、「ヒトだ」という動詞句だけ発話しても、まとまった考えの表現は完了していない。誰がヒトなのかが、ぬけている。もちろん、さらにみじかい「ヒト」という普通名詞が、それだけでまとまった考えを表現していると思うひとはいないだろう。まして、「だ」という助動詞が、いかなる考えを表現しているのでもないのは、あきらかである。

文に対して何ら中心的な役割を与えないような理論は、言語についての理論として初めから失格が決まっているようなものである。言語を用いてわれわれが何かをなすとき、何かを「言う」とき、その基本的な単位は、語ではなく、文である。

さらに文によって思考や思想が表現されうるならば、文の構造は思考の構造と対応しているはずだ、という着想が得られます。

「言語が成し遂げることは驚嘆に値する。少数の音節でそれは無数の思考を表現することができる。そして、地球の住人にとって初めて把握されたような思考でさえ、その思考にまったく初めて出会うひとにも認められるような仕方で言葉にされることができる。これは、文の構造 der Aufbau des Satzes が思考の構造の像 Bild となるように、文の各部分に対応して思考の部分を区分することができるのでなければ、不可能である。」

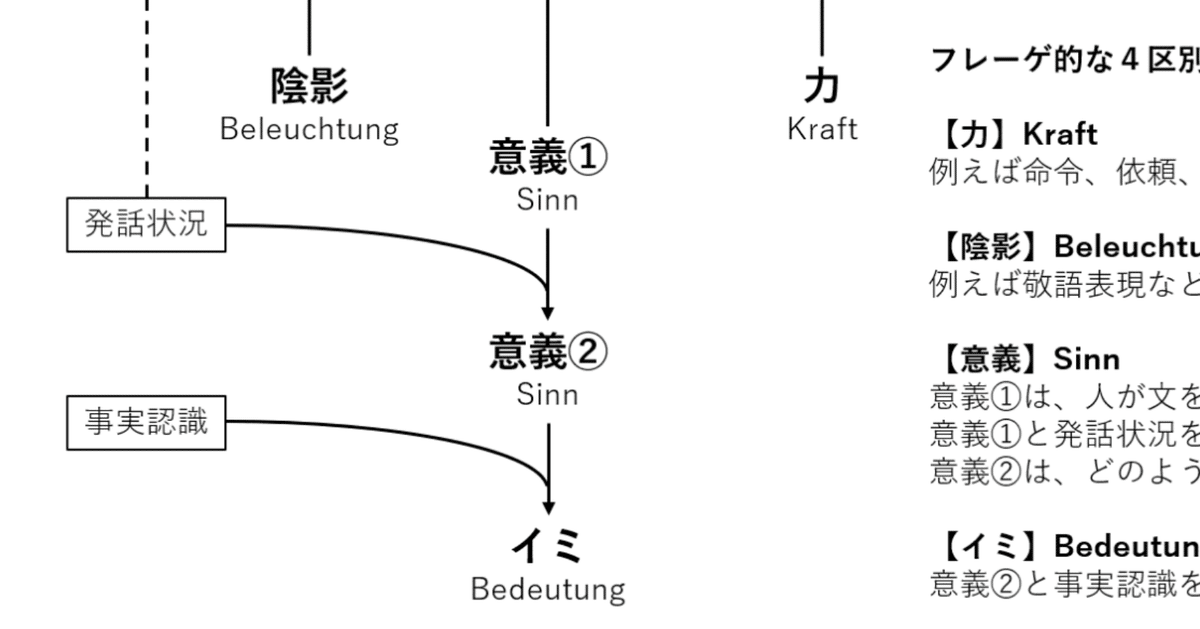

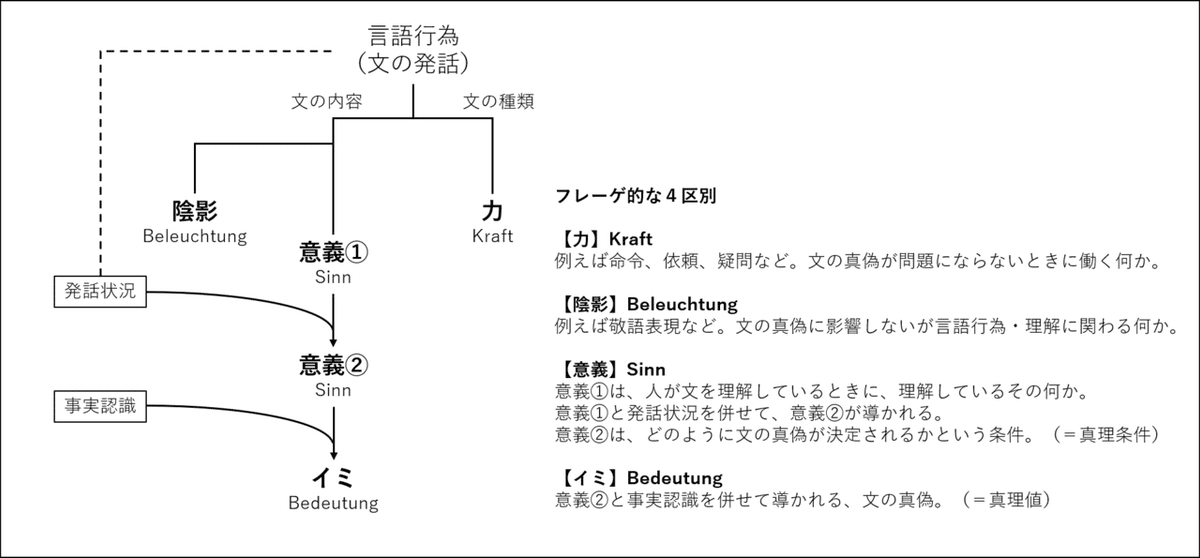

そして、思想について分析するための手がかりとして、文とその部分である語について分析が進められた結果、フレーゲ的な言語の意味論は下図のような体系を成すに至ります。(図は『言語哲学大全Ⅰ』からの引用・改変で、この本の著者の解釈と僕の解釈も加わった上での、フレーゲ"的な"体系図です)

フレーゲは言語行為に含まれる意味論的要素を4つ区別して、その内特に重視されるのは【意義】 Sinnと【イミ】 Bedeutungです。

文の【イミ】とは文の内容の真理値である、とされます。真理値とはつまり、真であるか、偽であるか、ということです。フレーゲは、発話された文の内容は必ずイミを持つ、つまり、必ず真か偽かのどちらかであると考えました。普段の生活で何かを言うとき、真か偽かなんて気にしてしゃべっていないよ、と思われる方も多いかもしれません。再確認すると、フレーゲはあくまで数学的命題のような【思想】の分析を目指していたので、その理論が人々の日常生活におけるラフな言語表現にまで拡張できなくても、それは仕方ないかもしれません。以下のフレーゲ自身の表現からも、そのことが感じ取れます。

「私の記号法が通常の言語 Sprache des Lebensに対してもつ関係は、それを、顕微鏡が肉眼に対してもつ関係になぞらえることで、一番はっきりさせられると思われる。肉眼は、その適用範囲の広さと多様な状況に対してもつ適応力から言って、顕微鏡よりもはるかに優れている。たしかに、光学的装置として見るならば、肉眼には多くの欠陥があり、そうした欠陥は、それがもつわれわれの心的生活との緊密な関係ゆえに、通常は気付かれないままである。しかしながら、科学的目的のためにより高度の解像力が必要となるや否や、肉眼の不十分性は明らかとなる。これに対して、顕微鏡はまさにこうした目的に完全にかなうものである。だが、このことこそ、それが他の目的のためには役に立たない理由でもある。」

しかし、それは日常言語について分析するための一つのモデルにはなるはずです。自然科学的な営みにも見られるように、まず狭い範囲の事柄からモデルを立て、徐々に適用範囲を広げながら、当初のモデルで説明できない事柄に出合い次第、逐次モデルを修正していく。言語哲学の営みもそのように進んでいるように見受けられます。

さて、文のイミ=真理値が知られるには、真理条件の把握が必要であるとされ、真理条件は文の【意義】と呼ばれます。真理条件とはつまり、文には必ず真偽があるという前提のもと、では真か偽かということを、どうやったら確かめられるのか、という条件のことです。【意義】を把握できることが、人が文を理解できるということであり、意義が把握されてしまえば、あとは事実認識とあいまって、文の【イミ】(=真理値)も把握される、というのがフレーゲ的な意味論です。

文の真偽は、言語外の実在の方で何が成立しているかに基本的に依存している。たとえば、「日本での昨年の交通事故による死者は五千人を超えている」といった文の真理条件をわれわれは難なく理解する。しかし、それが真であるかどうかは、その真理条件の理解だけからはわからない。事実の調査がなくては、その真偽は決定できない。

フレーゲは、文の意義に2つの側面を持たせています。1つは「それを理解しているということが、人が文を理解しているということだ」という話者と言語の間の、言語理解の相関者としての側面。もう1つは「文のイミ(=真理値)を決定するために把握されるべき、真理条件」という側面です。しかし、理解できる文だけど真理条件が判然としない文、というものが存在します。

例えば「今日はひどい雨だ」という文は理解不能な文ではないと思われます。では、その真理条件は? 「今日」という日に、ひどい雨が降っている(または降っていない)事実が確認されること、ですよね。「今日」って、いつのことなんでしょう? この文を読んでいるあなたが、いつこの文を読んでいようと、この文が書かれたのが2021年5月22日なら、2021年5月22日の天気が真理条件に関わってくるでしょう。つまり、理解不能な文ではないけれど、発話の状況を踏まえないと真理条件を把握できない文が存在するということです。

やはりフレーゲは、客観的な存在である【思想】の分析を目指していたので、発話状況を考慮するような事態のことは、眼中になかったのかもしれません。言語哲学大全Ⅰの著者は、意義を①(理解の相関者としての意義)と②(真理条件としての意義)に分割して解釈し、①から②への移行に発話状況が関わるとする図式を提案しています。

ところでここまでは、フレーゲ的【文】の意味論の話でした。固有名論について知るには、【語】の意味論を見ていかないといけません。【語】には動詞とか助詞とか、色々な種類があるかもしれませんが、ここからは【単称名】に注目します。単称名とは、ある単体を指し示す名前のような名詞(固有名)または名詞句(後述で確定記述と呼ばれます)のことです。詳しい経緯は省略してしまいますが(正確に説明できる自信も無い…)、フレーゲの意味論においては、【文】と【単称名】の特徴づけさえ出来てしまえば、他は自動的に決定できてしまうとのことで、単称名についての分析が重要な位置を占めるようです。

フレーゲは単称名の意味論においても意義とイミを区別して捉えます。先に述べた通り、言語行為の基本はまず文であり、語はその部分として考察されますから、単称名の意義は文の意義、単称名のイミは文のイミに、それぞれどのように寄与するか、という視点で特徴づけられます。

言語における文の中心的役割が正当に認識されたならば、「語の意味とは何か」という問いに対する答は、語の意味をそれが現れる文の意味と関連づけるという方向で求められることになろう。

(中略)

たとえば、「固有名の意味とは何か」という問いに対する答は、固有名が、それが現れる文の意味に対してどのような寄与をなすのかを与えるものでなくてはならない。ある言語に対する体系的意味論は、このような仕方で、その言語に存在する文法的カテゴリーの各々に対して、それに属する語の意味の一般的特徴づけを与えるものである。

そして単称名の【イミ】は、その指示対象であるとされます。

ここでフレーゲが取った道は、かれの意味論の実在論的性格をはっきりと示すものである。すなわち、フレーゲは、単称名のイミを、その指示対象であるとする。たとえば、「アリストテレス」という単称名のイミは、実在の人物アリストテレスに他ならない。単称名は、実在の側の対象と結び付けられているのであり、その結び付けられた対象が、その単称名のイミである。単称名は、その指示対象をイミする bedeuten のである。

(中略)

単称名が現れている文の真理値は、その単称名が何を指示しているかに依存しているはずである。

(中略)

単称名が現れている文において、その単称名を、それと同一のイミ、すなわち指示対象をもつ別の単称名で置き換えても、もとの文のイミ、すなわち真理値は変化しない。たとえば、「アリストテレスはおしゃれだった」という文の真理値は、「アリストテレス」の代わりに、それと同一のイミをもつ単称名「『ニコマコス倫理学』の著者」を用いた文「『ニコマコス倫理学』の著者はおしゃれだった」の真理値と同じである。

では単称名の【意義】はというと、これがあまりハッキリと説明されないのですが、「表示されたものの与えられる様態 die Art des Gegebenseins des Bezeichneten」を含むもの、とされます。文の意義(①理解に関わるもの、②真理条件)が、事実とあいまって文のイミ(真理値)を決定するものであったことと類比して考えると、単称名の意義とは、①その単称名を理解しているときに理解されている何か(そして語の意義は文の意義に寄与するはずだから、語の意義が把握できていないとき文の意義も把握できなくなるという、何か)であるし、②事実とあいまって単称名のイミ(指示対象)を決定する何らかの条件、と解釈できるでしょう。

これでもまだ判然としません…。もういっそ意義なるものは手放してしまって、単称名は単にある対象を指示するだけの記号、としてしまっても良いのでは…? 実際にそういう意味論を展開する哲学者もいました。しかし単称名の意味論において意義とイミの二要素を区別することには、意味論上のある利点があります。それは、同一性言明というタイプの言語表現の分析においてです。

この話題で毎回出てくる例、【明けの明星】と【宵の明星】の例文を考えましょう。この二つは、どちらも同一の天体(金星)を指示対象とする単称名です。つまり、

文A:「【明けの明星】と【宵の明星】は同じ天体である」

地球から見ると、金星は明け方と夕方にのみ観測でき、太陽、月に次いで明るく見える星であることから、明け方に見えるものを「明けの明星」、夕方に見えるものを「宵の明星」という。

先に引用したところを再度引用すると、「単称名が現れている文において、その単称名を、それと同一のイミ、すなわち指示対象をもつ別の単称名で置き換えても、もとの文のイミ、すなわち真理値は変化しない。」とのことでした。文Aに対してこの操作を施してみます。

文B:「【明けの明星】と【明けの明星】は同じ天体である」

たしかに文Aと文Bとで、真理値は変化しません。どちらも真なのでしょう。しかし、文Aに比べて文Bは、なんだかあまりにも無意味な表現という感じがしませんか? わざわざ宣言する必要が感じられないというか…。つまり、文Aと文Bはイミ(真理値)こそ変化ないものの、意義(文の理解や真理条件)に何か変化があるように思えるのです。単称名を変化させたことが文の意義に変化を及ぼしたということは、やはり単称名にもイミとは別に、文の意義に寄与する、単称名の意義と呼べる意味論的要素があるはずなのです。

ここで、同一性言明には二つの読み方があることに触れておきます。それは、記号についての同一性と、対象についての同一性です。前者の読みでは、ある一つの対象について、二つ以上の名前で呼んでもよいことを説明する手続き的な内容を文から読み取ります。後者では、同一であると思われていなかった対象どうしが、実は同一であったという"発見"の内容を文から読み取ります。いま問題としているのは、後者です。

いま、「明けの明星=宵の明星」という文が、「明けの明星」と「宵の明星」という二つの単称名についての主張であるとしよう。そうすると、この文を理解する人は、そのことで何を理解することになるのか。それは、二つの単称名のどちらを使ってもよい、という、これらの単称名の用法についての事実に過ぎない。だが、「明けの明星=宵の明星」という文は、多分、古代バビロニア人によってなされた画期的な天文学的発見の内容を表すものである。この文は、金星についての事実を述べているのであって、言葉の用法について述べているのではない。

(中略)

これを認めたうえで、「a=a」という形の文と「a=b」という形の文とが同じ意味あるいは内容をもつという結論を避けるには、どうしたらよいか。それは、この結論へ導く議論の最初の前提、すなわち、単称名の意味はその指示対象を指すことに尽きる、という前提を否定することである。

「したがって、記号(すなわち、名前、語結合、文字)に結び付くものとして、その記号によって表示されたもの、すなわち、記号のイミ Bedeutung と呼ぶことができるものに加えて、記号の意義 Sinn と私が名付けるものを考慮すべきである。そして、表示されたものの与えられる様態 die Art des Gegebenseins は、その記号の意義の中に含まれることになる。この考え方に従うならば、……『宵の明星』と『明けの明星』のイミは同一であるが、それらの表現の意義は同一でないということになるであろう。」

以上の議論が正しければ、単称名の意味分析で意義とイミを分けることの妥当性、つまり単称名の役割は単に何かを指示するだけの記号では無いということが確認されます。しかしこの単称名の役割についての分析は、フレーゲ的意味論に致命的な問題も示唆します。それは、意義を有しながらイミを有しない単称名の問題です。

たとえば、「現在の日本国大統領」といった表現は日本語の話し手にとって無意味な語の羅列ではない。日本語の話し手は、この表現を理解するし、したがって、その限りで、そのときに理解されている何か、すなわち、この表現の意義 Sinn が存在する。しかしながら、この表現は指示対象をもたない。よって、それは、イミ Bedeutung をもたない。このように意義をもちながらイミを欠く言語表現が存在しうるとすることは、意義がイミを決定するという原則(S→B)に反する。また、それは、意義が「表示されたものの与えられる様態」を含むとする説明を了解不可能なものとしてしまう。なぜならば、イミを欠く言語表現においては、そもそも「与えられる」ものなどないのであるから、その「与えられる様態」が意義に含まれていると言うことは意味をなさない。

語のイミは文のイミに寄与するはずですから、イミ(指示対象)をもたない単称名を含む文のイミ(内容の真偽)は不明になってしまうはずです。確かに現在の日本は大統領制ではないので、「現在の日本国大統領」なるものは存在しません。今はもう王政でないフランスを踏まえて「現在のフランス国王」というのも同様ですね。では、「現在のフランス国王は禿げである」という文の真偽はどうなるでしょう? 実在しない人の髪型についての真偽は決定のしようが無いように思えます。前述のとおりフレーゲは、文の内容は必ず真か偽かのどちらかであると考えており、真偽が決定できない文の存在はフレーゲ的言語論を根幹から揺るがしうるものです。「必ずAかBのどちらか」と考えたときに問題が生じるなんて、まるでミドリムシの分類ですね! 言語哲学の進展の仕方そのものが、僕の求める答えのヒントになるかもしれません。

とにかくやはり、文の内容の真偽を意味論の中心に据えると、理論を日常言語にまで拡張できないらしいことが再確認されました。フレーゲの関心であった数学的命題のような【思想】には、指示対象の無い言葉なんてそもそも出てこないのでしょう。

かれは、自らの意味論的原則が自然言語には適用されえないことを、むしろ自然言語のもつ本質的欠陥であると考えていた。かれの概念記法は、自然言語のもつ論理的欠陥、特に、すべての表現に対応するイミが必ずしもないこと、から免れている「完璧な記号体系」として構想されている。実際、算術を論理的真理のみから導出するという『算術の基本法則』における目的のために構成された言語に関しては、意義を有しながらイミを欠くような言語表現を排除することが至上命令であった。(「すべての名前は何かをイミする bedeuten」という原則が、「定義に関する最高原則」と呼ばれていたことを思い起こされたい。)だが、われわれは、フレーゲのこうした態度に満足することはできまい。

日常言語まで含む言語の意味論について考えるには、フレーゲの理論を拡張・再検討する必要がありそうです。次は、フレーゲとはまた別の考え方で意味論を展開した哲学者 ラッセルの理論から、指示対象をもたない単称名の取り扱いについて検討してみます。

ラッセルの記述の理論

バートランド・ラッセル(1872-1970)もまた、数学の哲学を経て言語について考察した哲学者で、フレーゲとの共通点も多い理論を構築しました。

ラッセルは、語の意味とは、それに対応する実在の指示対象である、というフレーゲ同様の実在論的立場を維持しながら、指示対象の無い単称名の取り扱いの問題に一つの解決を与えます。

まずフレーゲ的意味論で、【単称名】というカテゴリーでひとまとめにされていた語は、ラッセルの意味論では【固有名】と【確定記述】に分けて捉えられます。【固有名】は、特定の人物を表す人名とか、地名とかですね。【確定記述】の方は、英語において定冠詞「the」を、概念を表す記述にくっつけたときの表現、とされます。

この種の表示句の機能は、ラッセルによれば、「概念を用いて、単一の決まった項 one single definite term を表示する方法」を与えることにある。たとえば、「the present King of England」という表示句が現れる文は、「present King of England」という概念を満足する項がただひとつであるゆえに、その概念を満足するある決まった物について語ることができるのである。つまり、「概念を用いて概念ではない物を指示できるという事実」を何よりも明瞭に示すものが、「the」で始まる表示句なのである。

(中略)

つまり、「the」で始まる表示句は、明らかにある決まった対象を指示しているように思われる。しかし、こうした表現は、固有名の場合とは異なり、その表現に何らかの仕方で含まれていると考えられる条件、あるいは概念を介して、指示を行っていると思われるのである。

これ以後、「the」で始まる(単数形の)表示句を、後にラッセル自身によって導入された用語を用いて、「確定記述句 definite descriptions」と呼ぶことにしよう。

前述の、指示対象をもたない単称名の例として出て来た「現在の日本国大統領」は、固有名ではなく確定記述ですね。「ゲンザイノニホンコクダイトウリョウ」という音の名前の付いた人について語りたいのではなくて、「現在」という時制において、「日本」という国で、「大統領」という役位に就いている、ある特定の人物について語りたいときの言語表現なのです。そして、ラッセルの分析によれば、こういった確定記述で表される語は、論理的に意味のある単位では無いので、そもそも指示対象をもつとかもたないとかは、考える必要が無いというのです。

数学者であったラッセルらしい、x や y といった変項の登場する言語分析例を見てみましょう。例文は「ワインの川は川である」です。この文は理解不能な文ではないですし、多分、真であると思えます。流れているものが水であろうとワインであろうと、「ワインの川」というなら川なのでしょう。しかし実際に山からワインが湧き出て海に流れていく川なんてものは存在しませんので、この文は、存在しない確定記述が主語になっている文ですね。この文のラッセル的分析は次の通りです。

(3)何らかの個体 x があって、(i) x はワインであり、 x は川であり、かつ、(ii) いかなる個体 y についても、もし y がワインであり y が川であるならば、 x=y かつ y は川である。

(中略)

(3)で特に注目すべきは、「ワインの川」という名詞句は消え去っており、そのかわりにふたつの述語「ワインである」と「川である」が登場しているということである。さらに、そのふたつの述語に対応する主語の位置にあらわれているのは固有名でも複合語でもなく「x」と「y」という個体変項だ、ということである。

(中略)

「ワインの川」という名詞句はシンギュラータームでないどころか、論理分析で消去されているので、文の論理構造のなかにそもそも生起してはいないのである。論理文法的にひとつの有意味なまとまりを形成してはいないので、セマンティック機能をはたしようがないのだ。これが、ラッセルの記述の理論のラディカルなところである。

このように、論理的な分析をすると確定記述は述語に分解されて理解されるものなので、指示対象を問えるような意味論的単位ではない、と考えられるというのです。ちなみに引用部の(3)の(ii)は、(i)と同じようなことを繰り返していて冗長に思える表現ですが、条件(ここでは、ワインであることと川であること)に該当するものがたった一つだけ存在する、ということを論理的に表現しようとするとこういった形式になる、というものです。

さて、ラッセルの理論を受け入れるならば、語の意味は実在する指示対象である、という立場を維持しつつも、確定記述については、「指示対象が存在しない」ことはそもそも問題にならないということですね。では、固有名の方はどうか? なんとラッセルは、固有名と見なされている語は、実は確定記述を省略したものであって、確定記述と同様の解決を与えることができるという大胆な固有名論を展開します。

「命題全体を無意味なものとすることなしに、その命題の文法的主語が存在しないと想定できるならば、その文法的主語が、固有名、すなわち、何らかの対象を直接に表現している名前 a name directry representing some object ではないことは明白である。」

これから、表現Eが固有名であるかどうかのテストを引き出すことができる。もっとも簡単なテストは、文「Eは存在しない」が有意味であるかどうかを見ることであろう。だが、このテストを、われわれが、通常、固有名と見なしている表現に適用するとき、そうした表現のいずれもがテストをパスしないことは明らかである。「ラッセルは存在しない」(これが日本語の文では無いと思われる向きは、「ラッセルはいなかった」を考えられたい)、「パリは存在しない」といった文はいずれも、偽ではあるが、有意味である。そうすると、「ラッセル」も、「パリ」も、一般に、われわれが固有名と見なしている表現のすべてが、固有名ではないことになる。だが、これらの表現が固有名でないとしたら、それは、いったい何だろうか。ラッセルは、それらが「省略された、あるいは、縮約された記述 truncated or telescoped description」であると答える。

「……名前『ロムルス』は、本当は、名前ではなく、ある種の省略された記述なのである。それは、これこれのことをなした者、レムスを殺害し、ローマを建国し、等々、といった者を代理している。それは、こうした記述を省略したものである。あるいは、それは、「『ロムルス』と呼ばれた人#」の省略であると言ってもよい。もしもそれが本当に名前であったとすれば、存在は問題となりえなかったはずである。なぜならば、名前は何かを名指すべきものであり、さもなければ、それは名前ではないからである。また、ロムルスといった人がいなかったとすれば、そのように存在しなかった人の名前もありえなかったはずである。したがって、この語『ロムルス』は、実際のところは、ある種の、省略された、あるいは、縮約された記述なのであり、それを名前と考えるならば、論理的な誤りを犯すことになろう。」

もしこうした議論が許されるのならば、それを、通常われわれが固有名として見なしている表現のすべてに及ぼすことができるのは、明らかであろう。われわれが、通常、固有名と見なしているものはいずれも、何らかの記述を省略したものに他ならず、記述が論理的単位でない以上、そうした表現もまた、論理的単位ではなく、論理的に完全な言語には出現しないことになる。

名前についてのラッセルの理論には、同様な結論に導くもうひとつの道が存在する。それは、名前の理解とは何に存するかの考察に基づくものである。

素朴な実在論的意味論において、言語を理解するということはどのようなものとして考えられるべきか。この意味論において、語の意味は、それに対応づけられた何らかの存在者、すなわち、その指示対象である。したがって、ある語の意味を知っているということは、その語の指示対象を知っていることに他ならない。このことからのひとつの帰結は、文の理解にとって、その文に現れる語の意味である対応する存在者を知っていることが不可欠の条件となるということである。この原則を、ラッセルは、「見知りによる知識と記述による知識」(一九一〇)の中で、次のように定式化している。

「記述を含む命題の分析における基本的な認識論的原則は次のものである。すなわち、われわれに理解できる命題はすべて、われわれが見知っている acquainted 構成要素だけから構成されていなくてはならない。」

(中略)

そうすると、話し手Sが、表現Eを名前として用いることができるようになるためには、Sは、Eの指示対象と「出会う」ことがなければならない。そうした「出会い」は、まず、新しく名前が導入されるときに必要である。「アダムが獣たちに名前を与えたとき、獣たちは、かれの前に一匹ずつ歩み出、そうして、かれは獣たちと見知り合いになり became acquainted、それらに名前を与えたのである。」

(中略)

そして、ここでも再び、ラッセルは、それら固有名と普通見なされているものは、実は記述を省略したものに過ぎない、と結論する。

(中略)

したがって、そうした表現はすべて、Sにとっての名前ではない。そうした表現は、Sが名前として導入したわけでもない(命名するためには、その対象と対面する必要がある)し、また、Sは、直示的定義のような仕方でその名前を覚えたわけでもない。そうした表現が何らかの対象を指示しているとSに思えるのは、ただ、「これは、これこれの条件を満足するものの名前である」といった、記述に基づく情報を、人から受け取ったからに過ぎない。

「われわれはソクラテスと見知り合いではない。したがって、かれを名指すことは、われわれにはできない。われわれが『ソクラテス』という語を用いているときに、われわれは、実は記述を用いているのである。われわれの考えていることは、たとえば『プラトンの師#』とか、『毒人参を飲んだ哲学者#』とか、『いつか死ぬ運命にある、と論理学者たちによって言われる人#』といった句で、表すことができよう。しかし、われわれがこの名前を、その語の本来の意味での名前として用いていないことは確かである。」

こうしてラッセルは、固有名とみなされているものに、なんらかの存在を直接に指示する機能は無く、それは記述に置き換えられるものとしました。しかし、語の意味が、実在と全くの無関係であるとは考えにくいように思えますから、やはり、真に存在物を直接指示できる役割が、言語の意味論のなかには含まれなければならないのでは? ここでラッセルは、現実の存在物を見知りながら指し示すことのできる、”論理的な意味での名前”は、「これ this」とか「あれ that」である、という結論に至りますが、『言語哲学大全Ⅰ』の著者はこれについて否定的です。

いずれにせよ、本来の意味での名前と言えるものが、「これ」や「あれ」といった表現である、という結論は、認められるべきものではない。「これ」や「あれ」といった指標的表現が指示対象を獲得するのは、それらがものと言語表現との間に直接的関係を確立するからではない。本来の名前ということで、もともと意図されていたことは、いわば物のラベルとしての機能しかもたない言語表現の存在を確保することであった。「これ」や「あれ」は、すべての物に貼り付けることのできる万能のラベルのように考えられてはならない。もしそうした万能のラベルがあったとしても、それは、「万能」どころか、ラベルとしての役割を何ら果たせないであろう。「これ」や「あれ」といった表現の習得と理解は、既に2・4節でも触れたように、そうした表現が単独で何を指示しているのかの理解によるのではなく、発話状況をある仕方で構造化することを学び、そのように構造化された発話状況中の要素を取り出すための規則を学ぶ事によるのである。

ところで固有名は記述で置き換えられるというのがラッセルの固有名論でしたが、ある固有名と置き換えることのできる記述は、話し手によって異なるということがありえます。

「一人の人がある語を用いるとき、かれがそれで意味するものは、他の人がその語で意味するものと同じものではない。これは不幸なことだと言われるのを私はしばしば耳にした。そう言うのは間違っている。人々が語によって同じものを意味するとしたら、まったく致命的な結果となるであろう。そのときには、人々の間の交わりはすべて不可能となり、言語は、考えられる限りもっともどうしようもなく無用のものとなろう。

(中略)

[人々が語に異なる意味を結び付けるのではないとすると] われわれはただ論理についてしか話ができないということになろう(これは、まったく望ましくない結果というわけでは必ずしもないであろうが)。」

つまり、論理的な言語においては語の意味は統一されているだろうけれど、われわれが普段使用している日常言語においては、ある語についての意味理解は人によって異なっているというのです。同様のことは、フレーゲにも言われています。

「アリストテレス」のような正真正銘の固有名の場合は、その意義に関して意見が分かれるだろう。たとえば、プラトンの弟子でアレクサンダー大王の教師、のように言われるかもしれない。この意義を受け容れる者は誰でも、「アリストテレスはスタゲイラに生まれた」という言明の意味を解釈する際に、「アリストテレス」の意義をアレクサンダー大王のスタゲイラ人教師と解釈する者とは異なった解釈をするだろう。指示対象が同一である限り、このような意義の揺らぎは許容できる。しかし、論証的学問の体系においては、そうした揺らぎは避けられるべきであり、また完全な言語の中には現れるべきではない。

論文「思想 Gedanke」の中で、フレーゲは、「グスタフ・ラウベン博士」という固有名を例に取り、その指示対象である人物について相異なる知識をもつふたりは、この名前に相異なる意義を結び付けているのであり、ふたりは「同じ言語を喋ってはいない」と言う。

たしかに皆が皆、全ての語について同じ意味理解をしているということは、あり得ないでしょう。しかしだからといって、人々は同じ言語を喋っていないなんてことは無いはずです。人々の間で、異なりながらもなるべく同じ意味理解ができるよう促す働きが、言語の意味論に含まれなければならないはずで、そうでなければ現に人々が日常言語を交わし、意思疎通している事態を説明することができません。つまり意味論を日常言語へ拡張するためには、人々の関係性である【社会性】や、"正しい"言葉遣いについての【規範性】の観点が必要となりそうなのです。

「単称命題=順序対」説を、そのひとつの極端な形態とする、最近の指示の理論は、時に、「直接指示の理論 Theory of Direct Reference」とも呼ばれる。こうした理論の背景には、フレーゲやラッセルにおいてはまったく無視されていたか、あるいは、考察の中心となることはなかった、言語のある重要な側面についての洞察がある。それは、言語が本質的に社会的なものであるという洞察である。フレーゲやラッセルの言語についての考察が、もっぱら、孤立した個人の言語理解の場面から出発していたのに対して、最近の指示の理論が出発点として取るのは、制度としての言語という考えである。指示の問題に関して言うならば、指示についての理論が説明すべきことは、個々の言語使用者において名前の指示がどのように理解されているかではなく、共通の言語を使用する社会全体の中で名前の指示を決定する制度的機構がどのように働くか、である。

(中略)

フレーゲの場合に、自然言語において意義の客観性が失われ、共通の言語が、各個人に固有の言語へと分解されてしまう原因は、かれが、社会から孤立して考察される個人の言語理解という場面から出発したことにある。こうした考察法の誤りは、言語使用のもつある本質的な側面、すなわち、その規範性を説明できない点に、端的に現れている。ある個人が言語表現にどのような意義を結び付けているかを考察している限りでは、その個人がそうした表現を「正しく」理解しているかどうかという問題を提出することは不可能である。共通の言語を話す社会の中で個々の言語表現がどのように用いられているかが先に与えられてはじめて、その社会に属する個人が、言語表現を正しく理解しているかという問いが意味をもつ。つまり、個人的な意味の理解は、公共的な意味を前提するのである。

言語の社会的性格を哲学の中で正しく位置づけることに誰よりも力があったのは、疑いなく、後期のウィトゲンシュタインである。言語表現の意味を、個人の心的状態にではなく、言語使用の場面に求めたこと、規則に従うということが何を含むかの考察、私的言語の批判、これらはすべて相俟って、フレーゲやラッセルにおいてほとんど無視されていた言語の社会的性格を、言語哲学における考察の中心にまで引き上げる効果をもった。

僕は言語哲学の全体像を学ぶ前に、ウィトゲンシュタインの哲学に触れてきました(M004、M005、M006)。どうやら言語哲学史上では、フレーゲやラッセルが「あくまで真偽を問うことが意味論の中心となる論理的で完全な言語」について分析するなかで組み上げた意味論を、日常言語に拡張する大きな契機こそが、ウィトゲンシュタインだったようですね。

おわりに

今回は大長編全4巻の内の1巻『言語哲学大全Ⅰ』の読書記録でした。フレーゲやラッセルの見解の一部は、その後の言語哲学では受け入れられないものになっているようで、改めてじっくり解説を読む必要は無いのかも…と思いながらの読書でしたが、今回も十分に収穫がありました。

フレーゲもラッセルも、数学的な記述に役立つような、論理的に完全な言語を分析の対象としていたようで、そんな言語観と日常言語の間の摩擦が、言語哲学上の課題として浮上してきました。ところでこの記事の冒頭で僕は二つの大きなテーマに関心があることを書きました。一つ目は専門科学的なテーマ、二つ目は日常会話的なテーマ。実は、この二つの領域同士の接触・摩擦についても、僕は関心があります。専門科学的な理論と、日常会話的な感覚の間に相違があるとき、互いが互いの知見をどのように受け入れあい、あるいは反発しあうのか。言語哲学の議論の起こりも、まさにこんな感じのようだと思うのです。それに、必ずAかBかのどちらかである、というテーゼを立てることで困難が生まれるのも、まさに「ミドリムシは動物か?植物か?」問題と同じです。こういった困難に言語哲学がどう立ち向かい、解決するのかを追いかけることは、僕の疑問の解決にも役立つはずです。

文の第一義性や、そのことに依る、語の意味論は文の意味論への寄与として考察されるべきという考え方(記事中では書きませんでしたが、本のなかでは【文脈原理】と呼ばれる考え方でした)も重要な発想のように思います。

日常言語における「動物」「植物」といった分類用語の意味も同様に考えてよいのかもしれないです。科学的な用語は、必ず明確な定義(どんな要素をもつものを動物と呼ぶか、など)があってから、言葉が生まれると思います。しかし日常言語の場合は、まず未定義のまま「動物」という言葉が使われ、その後で、どんな要素をもつ生物が「動物」と呼ばれるのか考える。そういう順番なのでは? だから動物なのか植物なのか分かりづらい生物と出会うという問題も起こりえる。

ここで気になることは、この問題の解決法が、科学的な用語の定義を採用する、ということで良いのかどうか…?

最後まで読んで頂いた方、ありがとうございます!コメントや、役立ちそうなおすすめの文献・情報の紹介、大歓迎です!YouTube、Twitterもチェック頂けると嬉しいです。それではまた~。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?