M006. 【哲学・本】これからのウィトゲンシュタイン

「ミドリムシが動物か植物か考える」中で、読んだ本について書き留めるnoteの【5回目】です。

今回は哲学者ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン(1889 - 1951)の哲学について研究する、日本の若手研究者たちの論集を読みました。

荒畑靖宏/山田圭一/古田徹也・編著『これからのウィトゲンシュタイン』(2016年 リベルタス出版)。

前回、前々回と引き続き、いつまでウィトゲンシュタインやってるんだって感じですが、たぶん今回で一旦終わりです…。

この論集を手に取ったのは、収録論文のひとつ『形態学としてのウィトゲンシュタイン哲学――ゲーテとの比較において』(古田徹也・著)を読みたいと思ったからです!

ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ(1749 - 1832)は超多才な人物で、文学的な側面で特に有名かと思います。一方、自然科学者としての側面もあり、生物の分類についても、進化論の先駆けとなるような考察を行った人です。僕も分類学の歴史を調べるにあたって触れようと思っていた歴史上の人物なのですが、まさかウィトゲンシュタインと関連付けて言及する論文があったとは!

最終的に生物の分類について考察するための事前準備として哲学を学び始めた僕にとって、とても興味をそそられるタイトルだったのです。

それから、ゲーテについてもウィトゲンシュタイン同様、似顔絵がいらすとや さんの素材となっています。いらすとや さん、本当何でもあるな…。

まず一般的なレビュー

先日まで、めちゃめちゃ読みづらい『哲学探究』の邦訳本を読んでいたせいか、今回の本、非常に読みやすく感じました…! やっぱり良いですねえ、翻訳でない母国語!

この本は、中堅・若手のウィトゲンシュタイン研究者が、新しい研究の方向性を示すといった趣の論集です。

僕は前回までの記事で、後期ウィトゲンシュタインの哲学について、「言語ゲーム」「規則のパラドックス」「家族的類似」「(反)私的言語論」といった話題に触れてきました。一方この論集では、これまで僕が取り上げてこなかった、「アスペクト」「蝶番命題」といった話題がよく考察されていて、丁度自分の理解の足らないところを補ってもらえるような本でした。

ゲーテとの比較はもちろんのこと、「アスペクト」についても、僕の疑問(ミドリムシは動物か?植物か?)を考える上で重要なアイデアであるという気づきが得られ、とても満足しています。

今回の記事でも触れる「アスペクト」や「蝶番命題」は直観的にも分かりやすい概念ですし、ウィトゲンシュタイン哲学を踏まえた上での教育や人工知能の話などの面白いテーマも収載されており、にわかにウィトゲンシュタインに興味を持ち始めたばかりの僕のような方に是非オススメしたい本でした!

ゲーテとウィトゲンシュタインによる多様性の見渡し方

ゲーテは多様な植物を精力的に観察し、それら全ての「原型」となる「原植物」の存在を確信するようになったといいます。以下はゲーテの著作からの引用邦訳部分です。

これほど多くの新たな形状や更新された形を目にすると、この群れのなかに原植物を発見できないかという年来の着想がまたも浮かんできた。そのようなものが絶対になければならない! さもなければ――もし、あれやこれやの形状をとっているものがすべてひとつのパターンに従って形成されているのでないとすれば――それらが皆同じ植物だとどうして認識できようか。

荒畑靖宏/山田圭一/古田徹也・編著『これからのウィトゲンシュタイン』

(2016年 リベルタス出版)

原植物というモデルと、それを解く鍵とがあれば、そこから無限に植物を作り出すことができる。すなわち、首尾一貫してつながっているに違いない無数の植物を。――そのような植物は、たとえ存在はしていなくとも、存在しうるものであり、絵画や文字の上での幻影や仮象のようなものではなく、内的な真理と必然性をもつものである。同様の法則は他のあらゆる生物にも適用できるだろう。

荒畑靖宏/山田圭一/古田徹也・編著『これからのウィトゲンシュタイン』

(2016年 リベルタス出版)

ゲーテは多種多様な植物たちを、「原植物」という原型と、その「メタモルフォーゼ」(変態、変形)という図式で捉えていたようです。「原植物」は、進化論がすっかり浸透した現代からしてみれば、「全植物の共通祖先」にあたるようなもの、と解釈できるかもしれません。進化論的に考えると、多種多様に見える無数の植物も、共通祖先となる太古の一種の植物から、遺伝子変異による多様化を経て進化してきたと考えられ、そのために葉の構造や細胞の役割など、共通した特徴も多く見られるのだ、と説明できます。しかし、かの有名なダーウィンの『種の起源』が1859年発行ですから、ゲーテ(1749 - 1832)の生きた時代には進化論はそれほど流行っていなかったろうと思います。ゲーテは多様な植物を緻密に観察することで、独自に進化論の一歩手前とでもいえるような発想まで辿り着いたという事です。このような、動植物の多様な形態を比較してその形成の秘密を解き明かそうとする活動を、ゲーテ自身は「形態学」と呼んだそうです。

色も形も多種多様なはずの植物を、全てまとめて「植物」という一つの概念で認識できているという現実。一つの概念で認識できているということは、いわば"一般的な"植物とでも呼べるような、一つの「原型」を見出すことができるはずだ、とゲーテは考えたのです。こうして書いてみると、古代ギリシャのプラトンの哲学にある「イデア論」とも近い発想のようにも思えます。つまるところ、ゲーテは伝統的な西洋哲学的発想で以て、生物の多様性に法則を見出そうとしていたのかもしれません。

ところで、ウィトゲンシュタインはゲーテの著作の愛読者であり、形態学についても深く理解していただろう、と言われています。多種多様な「言葉」の使われ方を見渡して言語について考察を深めていたウィトゲンシュタインは、多種多様な「植物」の形態を見渡して原型を見出そうとしたゲーテの思考過程に関心を向けていたようです。

そして、言語の使われ方を見渡すときには、ゲーテのような発想は持ち込んではいけない、という考えに至り、伝統的な西洋哲学的発想を揺るがすのでした。

65 ここで我々は、以上の考察すべての背後に存在する大きな問題に突き当たる。――というのも、私に対して人は次のように異論を唱えるかもしれないからだ、「君は問題を簡単に片づけすぎではないか! 君は考えられる様々な言語ゲームについて語ってはいるが、言語ゲームの本質とは何か、つまり言語の本質とは何かを、どこにも述べていない。何がそれらの事象すべてに共通しているのか、何がそれらすべてを言語、あるいは言語の一部としているのかを述べていない。つまり君は、他でもない、かつての探究で君を最も悩ませた問題、すなわち命題の一般形式と言語の一般形式に関する問題を扱わずに済ませようとしているのだ」。 そして、それは正しい。――我々が言語と呼ぶすべてのものに共通なものを提示する代わりに、私は次のようなことを言っているのだ。すなわち、これらの現象に共通なあるものが存在して、我々はそれがゆえにそれらすべてに同じ言葉を用いているのではまったくなく、――むしろそれらは相互に様々に異なった仕方で類似しているのだ、そしてこの、あるいはこれらの類似性のために、我々はそれらすべてを「言語」と呼ぶのだと。このことを説明したい。

(2020年 講談社)

こうして、言葉の用いられ方における類似性、「家族的類似性」の提案へつながっていきます。家族的類似性については、以前の記事で触れたとおり、「ミドリムシは動物か?植物か?」という問いについて、日常言語の側面から考える上で非常に重要なアイデアであると、僕は思っています。

アヒルとウサギの「アスペクト」

話は変わりまして、後期ウィトゲンシュタイン著作『哲学探究』のなかでは、「アスペクト」という考え方が登場します。

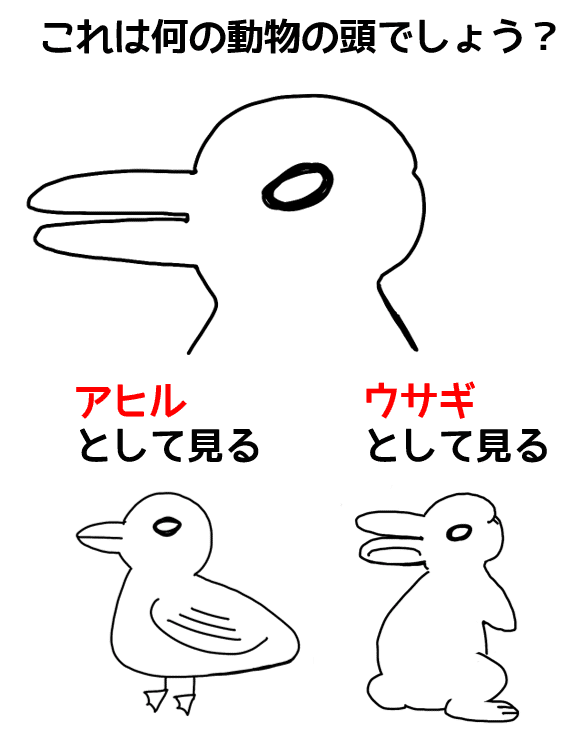

アスペクトとは、要は、「〇〇として見る、見方」です。この話題に持ってこいの図が、アヒルとウサギのだまし絵です。

「アヒル ウサギ だまし絵」で検索すればもうちょっとちゃんとした絵も出てきますので適宜ご参照くださいね…

このイラストは動物の頭を描いたものですが、「見方(=アスペクト)」によって、アヒルにも見えるしウサギにも見える、といったものです。これがウィトゲンシュタインの哲学にどう重要なのか? というと、言語や概念といったものも、このだまし絵のように、複数のアスペクトを持つことがあるというのです。

前回の記事で扱ったクリプキの懐疑論も、分かりやすい事例かもしれません。普通、人は「+」は足し算を意味していると考えています。むしろこんな風に描写することも余計で、人は数式の中の「+」を見たら何の疑いも説明も要らず、足し算として計算を始めるものです。しかしそこにひねくれた懐疑論者が現れて、「実は「+」はクワス算を意味しているのだ」なんて言ったばっかりに、「+」が足し算を意味している場合と、クワス算を意味している場合の二通りのアスペクトを意識できるようになってしまう。たとえ信念を貫いて「「+」は足し算を意味しているのだ!」と始終言い続けたとしても、懐疑論者が登場した後では、「「+」という記号はクワス算を意味しているのではなく、足し算を意味しているものとして見るのだ」という、アスペクトを選択する見方になってしまう(=「アスペクトの閃き」)。これは、何の疑いも説明も要らずに足し算をしていた最初の時とは、異なる言語ゲームになっていると考えられるわけです。

常識は常識のまま受け入れていれば何の支障もない言語ゲームが展開されるのに、常識を疑うという哲学的な懐疑(ウィトゲンシュタインに言わせれば哲学的な"病")を持ってしまうと、アスペクトの閃きが起こり、日常とかけ離れた言語ゲームの中で常識についてあれこれ考えることになります。すると本当に知りたかったはずの本質にたどり着くことができない、といった感じでしょうか。

ところで僕は、この「アスペクト」の考え方もミドリムシの分類に関わってくるのではないか、と思っています。重要な点は、観察する対象は何も変化しない一つの対象にもかかわらず、2つの見方が可能で、片方の見方をしているとき、同時にもう片方の見方をすることはできない、ということです。

日常言語的な動物/植物の分類概念では、時に「らしくなさ」が重要な役割を果たすことがあるように思います。以前、ソシュールの言語学について読んだ時も、言葉は否定的な要素によって定義されるという所見がありました。例えば泳ぎ回って移動するミドリムシは「植物らしくない」、だから、植物に分類することはできず、動物に分類される感じがする。逆に、捕食する口が無く、水に溶けた栄養分を吸収したり光合成をしたりして繁殖するミドリムシは「動物らしくない」、だから、動物に分類することはできず、植物に分類される感じがする、と言いたい人もいるかもしれない。

しかし、もしこれを「動物アスペクト」と「植物アスペクト」という、別々の「見方」として整理できるなら、「植物らしくなさ」を見ているときは同時に「動物らしくなさ」を見ることができず、「動物らしくなさ」を見ているときは同時に「植物らしくなさ」を見ることはできない、と言えるのではないでしょうか。観察対象のミドリムシは相変わらず泳ぎ回ったり栄養を吸収して光合成しながら増殖したりするわけですが、「動物として見ることもできるし、植物として見ることもできる」。これは、「植物ではなく動物」「動物ではなく植物」「両方である」「どちらでもない」などと言うのとは、似て非なる分類の捉え方になっているように思います。

科学の発展と蝶番命題

次は、「蝶番命題」というアイデアに触れていきましょう。

先ほども引き合いに出したクリプキの懐疑論で説明するなら、最初の「「+」は足し算を意味している」。これが蝶番命題です。

つまり、何の疑いも説明も要らずに人が従うルールのようなもの、卑近に表現すれば「思い込み」のことです。一方、懐疑論者が現れ、アスペクトの閃きが起こったあとでは、「「+」は足し算を意味している」は、蝶番命題では無くなってしまっています。疑いや説明が発生してしまったわけですからね。

日常の言語ゲームは、このような無意識に従うルールがあってこそ成り立つといえます。そこでウィトゲンシュタインは、このルール(命題)を次のような表現で蝶番に例えました。

すなわち、私たちが立てる問いと疑いは、いくつかの命題が疑いから除外され、いわば問いや疑いを回転させる蝶番のような役割をしているからこそ、成立しているのである。

荒畑靖宏/山田圭一/古田徹也・編著『これからのウィトゲンシュタイン』

(2016年 リベルタス出版)

私たちが扉を開けたいと思うのなら、その蝶番は固定されていなければならない。

荒畑靖宏/山田圭一/古田徹也・編著『これからのウィトゲンシュタイン』

(2016年 リベルタス出版)

パソコンで文書を書くとき、「このキーボードはもしかしたらホログラフィーかもしれない。確認してから使おう…」なんて思うことはありません。「キーボードが目の前に実体として有る」ことは、疑うことも説明することも不要で、文書を書く人は何の注目もしない、従うことが前提になっているルール、蝶番命題なのです。

たまに、「宗教と違って科学は全てを疑う」といった趣旨のことを言う人を見かけますが、科学という言語ゲームも、疑い得ず無意識に信じている蝶番命題無しではとても成り立ちません。これから化学実験をしようとフラスコを手に取る人はフラスコの実在を信じて疑いませんし(「信じる」という意識すら持っていない)、蛇口をひねって出てくる水が実は濃硫酸である可能性が脳裏をよぎることもありません。何であれ人びとの活動は、なにか無意識に信じられ固定された蝶番があって初めて、円滑に進むのです。

このように、ある一時は強力に固定されている蝶番命題ですが、科学的探求の成果と教育によって、変化したり、教え込まれたりすることもあります。

「天動説」はとても良い例ですね。かつて人々は地球が宇宙の中心にあって、天がぐるぐる回転していると考えていたそうで、天動説が蝶番命題だったのですね。でも現代でそんな風に考える人は、ほとんどいません。地球は太陽を中心にしてぐるぐる回る惑星のひとつであるとして見る「地動説」の方が、多くの人に受け入れられているでしょう。

かつて天動説に懐疑を持ち、アスペクトの閃きを経験した先人達の業績が、今では教育によって人々に教え込まれますので、今では「地動説」の方が蝶番命題になっています。

このように、科学の発展と、その業績を基にした教育によって、各時代の人々は異なる蝶番を固定して過ごしています。生物の分類概念も、この影響を受けている可能性があると、僕は考えています。

例えば植物らしさの一つとして、よく「光合成」という特徴が挙げられますよね。実は光合成についての研究・認識が進んだのは主に18世紀頃からで、"Photosynthesis"(光合成)という言葉の初出も比較的新しく、1893年とのことです(Gest H (2002) History of the word photosynthesis and evolution of its definition. Photosynth. Res. 73: 7–10)。

一方「植物」という概念そのものは紀元前の古代ギリシャから既に存在していたわけで、「植物は光合成をする」という命題は、18世紀からの科学的探求の成果が小中学校の教育に反映された現代ならではの蝶番命題と言えそうです。

ある人がミドリムシを動物と植物のどちらに分類するかは、その人がどんな蝶番を固定して、概念の扉を開けるかにかかっていそうです。

終わりに

今回取り上げた話題は、前回までと比べるといずれも分かりやすい、ともすると、当たり前のことを何故こんな小難しく説明しているんだろう?という感じでしたね。

日常的な言語活動についての哲学なのですから、それもやむなしです。ウィトゲンシュタインも次のように言ってることですし。

128 仮に誰かが哲学において様々なテーゼを打ち立てようとしても、それについて議論になることは決してありえないだろう。全員がそれに同意するだろうから。

(2020年 講談社)

最後まで読んで頂いた方、ありがとうございます!コメントや、役立ちそうなおすすめの文献・情報の紹介、大歓迎です!YouTube、Twitterもチェック頂けると嬉しいです。それではまた~。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?