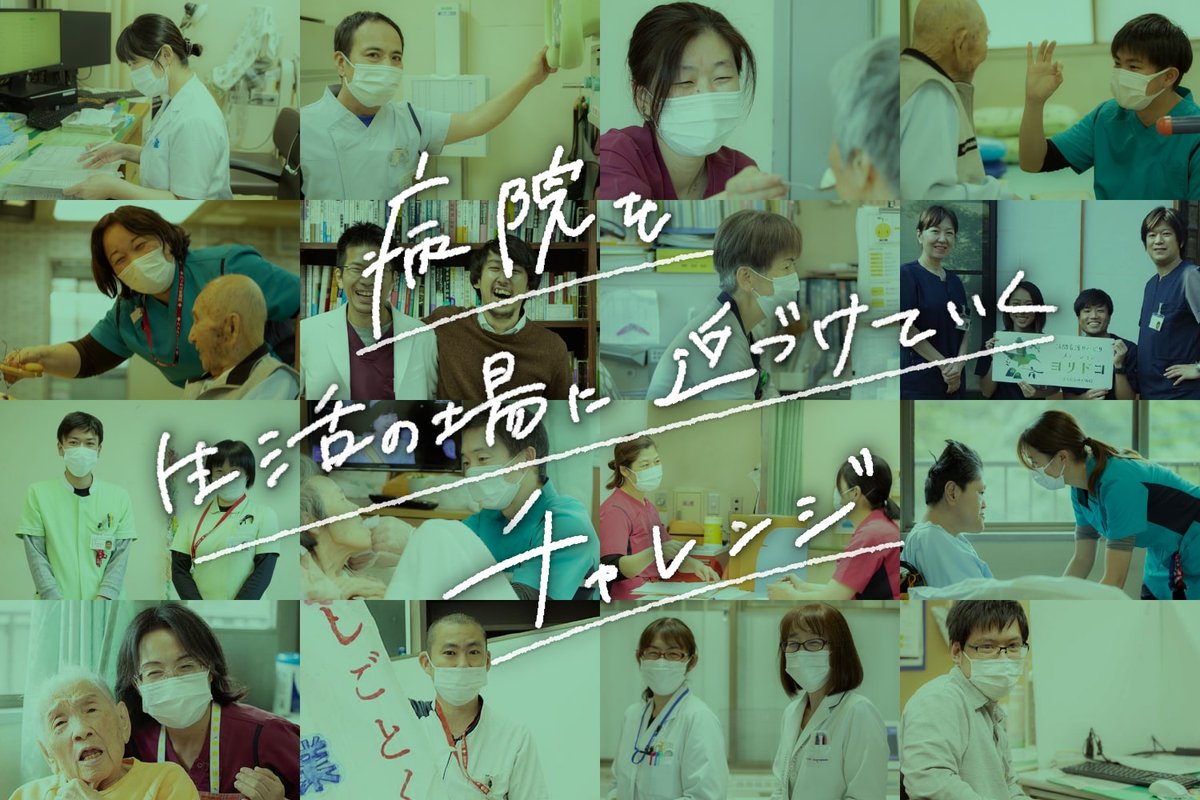

「病院だから」をポジティブに変換できる一緒に共創(つく)っていける仲間をまちおかPJで大募集

原動力となった「自らの違和感」と目指したい「あなたらしさ」

僕は、2017年3月にそれまでの資本主義世界のど真ん中にいた投資ファンドのファンドマネージャーを卒業し、新しい「地域資本主義」を提唱し、あたらしい人生がスタートした。

投資ファンドのファンドマネージャー時代に、多くの医療機関の再生に携わってきた。その中で、感じてきた「違和感」みたいなものが、今の僕の原動力になっている。

「自分だったらどう思うか?」

いつも、そんなことを自問自答しながら、これまで走ってきた。

「医療」とは、人々の暮らしの選択肢を提供し、その「あなたらしい暮らし」を支えるものだと信じ、この7年間ほど走り続けてきた。

今回は、まちおかの約6年間を振り返りながら、まちおかPJに一緒に参画して創っていきたいと考えるまだ見ぬ仲間にメッセージを届けたいと思う。

第1章「まちだ丘の上病院」の夜明け前

一度は廃院を決めた小さな病院が歩みはじめた

2017年12月、東京都町田市の小高い丘の上に温かな風が吹いた。

今までは、人気(ひとけ)も全くなかった小さな病院のロビーフロアは、地域の医療機関や介護・福祉施設、地元の高校の学生や地域の住民で溢れかえっていた。

それは、東京都町田市の自然豊かな丘陵地帯にひっそりと存在してきた「まちだ丘の上病院」が地域を支える医療機関として再スタートし、2025年問題*へ挑戦を始めた物語の序章である。

*2025年問題:団塊の世代が75歳以上になり、全国で約43万人が施設と専門人材不足を背景に必要な医療や介護を受けられない「死に場所難民」になると言われている世界的にも例をみない超高齢化が引き起こす日本の社会問題。

「類を見ない障害者の治療をする病院」

「まちだ丘の上病院」は、それまでは「南多摩整形外科病院」という名称で呼ばれ、脳性麻痺による重度身体障害児(者)の機能改善を手掛ける、全国や時には海外から患者が指名で集まる医療機関だった。故・和田博夫博士の甚大なる尽力により産声を上げ、その後、和田博士の想いは、病院を必要とする患者の会や多くの支援者の支えもあり、松尾隆前院長を迎えて、機能改善医療を継続させてきた。

しかしながら、特殊な技能を持った医師によって支えられていたこの医療機関にとって、経営の継承問題は難しい問題であり、80歳を目前とした松尾隆院長の後継者を見つけることは至難の業だった。ひと時の活気を失くした南多摩整形外科病院からは、一人また一人と多くの医療専門スタッフは離れ、財政的にも窮地に陥っていた。

「職員の想いと僕らの想いがつないだバトン」

南多摩整形外科病院は、僕らと出会う前に、理事会で廃院を決めていたという。しかしながら、病院存続を模索していた残された職員と僕たち一般社団法人地域包括ケア研究所との偶然の出会いがあり、経営のバトンがつながれていった。

「まちだ丘の上病院」を地域にお披露目するお披露目会の当日。当時医師会にも加入せず、地元の町内会とも付き合いのない病院のお披露目に人々は来てくれるのだろうか。そんな不安を吹き飛ばすかのような100名を超える参加者が足を運んでくれ、「まちだ丘の上病院」は再び歩み始めた。

そして、何よりこの日を境に患者さんが病院に集まりだした。病床稼働は、新たな体制でスタートした12月1日から1ヶ月で約30%増加し、1ヶ月半経過したところで約45%の改善が実現した。

さらに、一度は潰れかけた病院を辞めていった職員が、再び戻ってきた。「まちおか」目指す「地域を支える」医療機関をともに目指す専門家が少しずつ集まり始めた。病床稼働改善によって必要になる看護師やコメディカルスタッフの採用計画も前倒しで達成したのだ。

患者さんや利用者さんの家族がつないで、職員がつないで、最後には地域の人々や地域の連携する専門家の人々につないでもらった「まちおか」のバトン。

「まちおか」のはじまりの物語りはこのようにスタートした。

第2章 まちおかの目指す「地域を支える」病院のカタチ

「地域を支える」医療機関

まちおかは、「地域を支える」医療機関であることを、開設当初からMISSIONとして掲げている。

「まちおか」は、既述の通り、多くの人々のバトンがつながって、徐々に軌道にのってきた。ボトムでは、78床の許可病床あるうち稼働していたのは26床という状況から、およそ1年半後には90%程度の病床が稼働するようになった。

病床を稼働するために最低限必要な看護師や看護補助者(まちおかでは「ケアクルー」と呼ぶ)だけではなく、リハビリテーションを担う理学療法士などのセラピストも徐々に充実してきた。

地域での療養上の選択肢が少ない多摩南部医療圏、そしてその中でも町田市の医療資源からすると、できるだけ安定した慢性期の療養病床を地域で供給することは大切な私たちのやるべきことだと考えて取り組んできた。

療養病院としての転機「小森医師の着任」

そんな中で、まちおかにとっては大きな転機が訪れた。それが、小森医師がやってきてくれたことだ(2020年春に着任、2020年秋から院長)。

小森医師は、人材教育で著名な亀田総合病院の初期研修および専門医研修を経て、海外留学を経験してきた医師として一番油の乗った30代半ばの総合診療の専門医。通常であれば、まちおかのような小さな療養病院には見向きもしないだろう。

そんな小森医師が、「臨床×経営×地域」に興味をもったことがきっかけで、まちおかにやってきた。

そして、臨床に対して様々な取り組みをテコ入れをしはじめてくれた。まちおかが単なる経営数値としての再建をしてくる段階から次のステージ(第二章)に歩みはじめた。具体的にどのような取り組みをしてきたかは、以下のnoteの記事なども覗いてみてください。

地域に医療を溶けこませていく―ヨリドコ小野路宿の開業―

さらに、次にまちおかが手掛けたのは、医療と食とつながりのコミュニティスペース「ヨリドコ小野路宿」の開業である。

ヨリドコ小野路宿は、病院から10分ほど歩いた小野路宿(おのじじゅく)と昔宿場町だった集落の中心部の古民家を譲り受け、宿場町の風情が残る複合施設として改修して、2021年春に全面開業した。

ヨリドコ小野路宿は、「あるといいながあるところ。」がメインコンセプト。なければならないものや、あってほしいものなどはもちろん必要なのだけれども、「あるといいな」くらいのものが地域にたくさんある地域は、何となくあたたかいのかなと思いました。

私たちのウェルビーングのために大切な「健康」に置き換えると、病院が提供する医療は「なければならないもの(共助)」であり、「あってほしいもの(自助)」はそれぞれが自分の努力で勝ち取っているもの。

それでも、実は地域には、なんとなく医療が届いていない人たちが多くいることにも気が付き始めていたし、医療にアクセスしたくても難しい人たちも多くいることが分かってきた。だから、「あるといいな」くらいのものが地域にあふれていると、もう少し人々の暮らしは豊かになっていくのではないか。

そんなことを考えて、試行錯誤しながら開業したのがヨリドコ小野路宿。

ヨリドコ小野路宿には、訪問看護ステーションが中核施設して入居していて、そのほかにカフェ(kitchenとまりぎ)やコミュニティスペースなどがこの中で運営されている。

運営しているといっても、ヨリドコは常に未完成の状態で、まちおかが運営者として一方的に運営していくのではなく、ヨリドコという場を好きになってくれて一緒に関わってくれる参加者とともに作っていく場として、少しずつそのカタチを変えてきている。

ヨリドコ小野路宿というコミュニティは、コミュニティとして成長を続けており、その過程の中で、様々な化学反応が起きつつあると実感。

「地域を支える」まちおかとヨリドコ小野路宿の活動は、このように少しずつ進化し続けている。

第3章 「新しい療養病院」が目指すもの

在宅で療養する選択肢をー地域医療部のスタートー

まちおかは、2023年度、次なる一歩目を歩み始めた。地域を支える「在宅医療」部門の立ち上げだ。

まちおかでは、「地域を支える」というMISSIONの実現のために、慢性期になってもできるだけ自分たちの暮らしを実現するための「在宅医療」を充実させることにし、2023年度より地域医療部を新設し、訪問診療と訪問看護で構成される在宅チームが結成された。

在宅チームの責任者には、家庭医専門医でもあり、訪問診療なども経験豊富な在原房子医師が加わってくれた。医師としての専門性も確かだが、何よりも「医師である前に、人間としての自分でありたい」ことを大切にしている本当に素敵なリーダーだ。

まちおかの在宅医療チームは、まだまだ一緒に活躍してくれる医師を募集しているので、まちおかという素材と私たちがかかわるフィールドを思いっきり活用して何かをチャレンジしたい方にはぜひおすすめ。

地域の「あなたらしさ」を実現するために

僕たち「まちだ丘の上病院」は、小さな一歩を歩み始めたに過ぎないと思っている。病院もまだまだやれることが沢山あると考えているし、地域に向けてやるべきことも沢山ある。

「あなたらしさを大切にする丘の上」

これは、まちおかの「VISION(大いなる目標)」だ。「あなたらしさ」ってとても曖昧で、一人一人にとってのあなたらしさとは、同一ではない。同一でないからこそ、目指す必要があるし、価値がある。また、あなたらしさとは、患者さんや利用者さんのためのものだけではなく、クルー一人ひとりや、地域に暮らす人々にとってのものでもある。

一(いち)医療機関がそこまでやる必要があるのか―と言われてしまうかもしれない。事業を存続させていくことを最上位にとらえるならおそらく必要ないかもしれないが、「地域を支える」という私たちのMISSIONを達成し、私たちが到達したいと考える「丘の上」に行くためには、必要ではないかと考えている。

僕が鎌田實先生と一緒に一般社団法人地域包括ケア研究所を立ち上げて、向き合おうとしていた「2025年問題」の2025年は、もう目前に迫っている。もはや2025年のその先の問題についても想像しながら取り組んでいくことが求められているものと考えている。

超えたい「療養病院」という私たちの思い込みの壁

どうしても「まちおか」として、乗り越えていきたい”療養病院の見えない壁”がある。

それは、まるめと言われる療養病棟の入院基本料の制度の中で、ともすると「できない」ことが当たり前になってしまいがちなケアの在り方。

とある地域のケアマネさんとの会話の中で、とても印象に残っているフレーズがある。

それは「療養病院に行ったら支援終了」というもの。

もちろん、介護保険のお世話になることがほとんどなくなるということを例えて表現されたものだとは思うけど、療養病院が生活の場から一方通行の場であるということを表現しているに他ならない。

このような一般的な療養病院の限界を超えて行きたい、とずっと考えてきた。療養病院は、療養上の選択肢の一つであり、決して一方通行ではないことを実現したいと思っている。

「病院だから・・・できない」の先にあること

さらに、僕がまちおかに関わるようになってきた当初何度も向き合うことになった呪文のような言葉がある。

それは「病院だから・・・」という枕詞。

「病院だから・・・」の先に続く言葉は、ほとんどがネガティブなものばかり。「病院だから、〇〇はできません。」という、出来ないことややらないことのオンパレード。

とても違和感を感じたのは、「病院だからできない」という考え方の先にあるものは、患者さんや利用者さんではなく、自分たちにベクトルが向かっていたこと。

すなわち、

・(自分にとって)仕事が増えるからできない

・(自分にとって)リスクが高いからやらない

・(自分にとって)今までのやり方を変えなければならないからやらない

・(自分にとって)難しいからできない

といったように、本当は患者さんや利用者さんに向かなければならないベクトルが、全然正しい方向に向かっていないことに、とても強い違和感を感じてきた。

これらの、何を中心にするかの先に「あなたらしさ」を置くことで、少しずつベクトルが患者さんや利用者さんに向かうようになり、「病院だから・・・できない」という壁を一つひとつ乗り換え始められるようになってきた。

まちおかの現在地は、今このような場所にある。

まだまだ、できていないことばかりではあるけれど、出来ていることもたくさんある。小さなまちおかの「あなたらしさの芽」は確実に芽生え始めている。

まちおかで一緒に「あなたらしさ」を創る仲間を大募集

2023年も暮れようとしている。

僕らは、もっともっと助走をつけて走っていかないと超えなければならない「療養病院」の壁は乗り越えられないし、「あなたらしさの丘の上」にはたどり着きそうにない。

だから、一緒に肩を組んで前に向かっていく仲間ももっともっと募集中。

特に、以下の分野における専門職は大募集中。

〇療養病棟において「あなたらしさ」を突き詰めてみたいと考えている看護師の方

〇療養病棟および在宅をフィールドとして、地域の「あなたらしい暮らし」を支えていきたい医師の方

僕たちのフィールドでは、臨床×〇〇のように、組織にかかわったり、自らの研究を手掛けたり、コミュニティにかかわったりなど、柔軟な組織で思いっきり力試しをしていただけます(医師だけでなくご希望を伺い他の職種や事務職でも自らの可能性を深堀していただけます)。

https://machida-hospital.com/lp/doctor

2024年には、きっと第3章から第4章への道筋が見え始めているかもしれない。病院という形の在り方や、暮らしの中で医療の在り方などにも、もっともっと新しいスタイルを発信していかなければならないと思っている。

これからのまちおかの在り方を思い描きながら、新しいまちおかを一緒に共創(つく)っていく仲間との出会いに心を躍らせながら、わくわくする初夢を見たいと思います。

2023年12月31日

藤井 雅巳

よろしければ、サポートお願いできますでしょうか。いただいたサポートは、「あたたかな地域社会」の実現のために使わせていただきます。