「いい文章を書きたい」と、4冊の本から得た学びが存外に大きかった

私はいま、

「いいnote記事を書きたい」という衝動で生きてます。笑

朝からこんなことを呟いてるくらいに、

いい記事を書けるようになりたい。

note書くほどに「うんまい文章が書きたい」と思う。

— やっさん/リブセンス/戦略とUXUIの人 (@IshikawaUxui) December 9, 2020

今朝は否定法を使って探ってみる。

▼読みにくいnoteの特徴

・思ったより話の展開が複雑

・話の寄り道が多い

・専門的すぎ

・図や写真ゼロ

・主旨がようわからん

・1文が長すぎ

・太字がない

・段落も長すぎ

これを逆転するといいのか

この衝動で、4冊の「文章力」に関する本を手にしています笑

ライターに転身しようとしてるのでしょうか?

そんなことはありません。

単純な話、書きたいことを上手にかけたなら、

とっても楽しいだろうなってことなんですm(_ _)m

「先輩方、うまい書き方を教えてください🙇♂️」

そう思って4冊の本を手にして「これは大事だ!」と読書メモで書いた内容をnoteにまとめます👍

1冊目「読みたいことを書けばいい」

この本はビジネス書だと思って手に取ったら、想像以上に「笑える」という一冊。うっかりカフェで吹き笑いしたほど面白いです。

元電通マンの田中泰延さんが語る「いい文章を書くコツ」は以下の通り。

1.テーマについてみっちり調べなさい

→兎にも角にもしっかりと、しつこく調べよう

2.調べて見えてきた「一番語りたいこと」を書こう

→自分が好きだと思えることを熱っぽく語ることが大事

3.文章の展開は「起承転結」などセオリーを抑える

→文章の展開には既に型があるので活用する

4.言葉も情報も一度疑ってかかる

→一次情報まで辿ってみると実は違ったりするので用心

書く前に、テーマに関して精通すると「これはどうしても語りたい・・!」と熱を持ち始め、それをセオリーをもとに文章におこせば「自分自身が読みたい文章」になっているはずだと田中さんは主張していました。

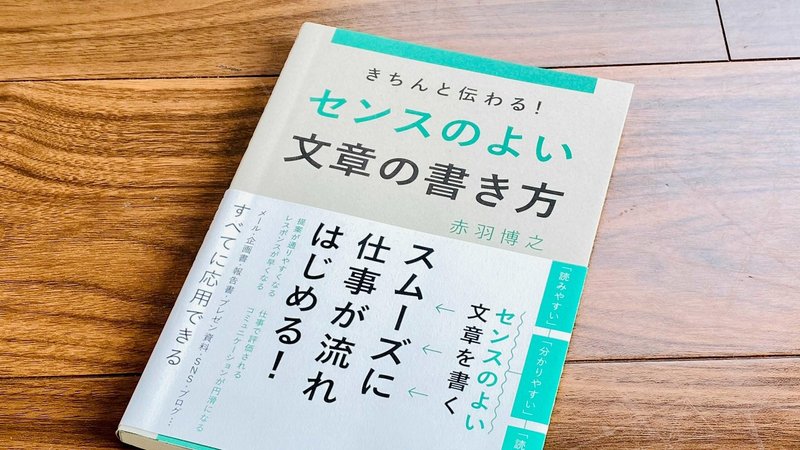

2冊目「センスの良い文章を書くコツ」

書店で手にした中で、とても読みやすく「書籍自体が読みやすければ学びは多いはずだ」と購入を即決した1冊。

とっても優しい先生だな、という印象でした😊

著者の赤羽さんがおっしゃる「いい文章を書くコツ」をギュっとまとめると以下の通り。

1.まるで「氷細工」をつくるように書こう

→多めに書いて、半分に削るように書くとうまくいく

2.ひと口料理の連続のような構成にしよう

→話をこまめに区切り、テンポの良い読み味に

3.描写はクッキリ/数字はハッキリ

→曖昧に「すごい」などと言わず光景や数量を正確に表す

4.音読してチェックしよう

→実際に音読すると「違和感」に気づきやすい

5.「言葉の森」を育てよう

→なるべく書籍や新聞を読み語彙力を養うことが肝心

赤羽さんの語る「いい文章づくりの心がけ」は、まるで「丹念な手仕事をする洋食屋さんの仕込み」のようでした。

3冊目「伝わる文章の基本」

この本はまさに「教科書」としてしっかり網羅的に技術が書かれた本。本棚に置いておいて、時々辞書を読むように見返せると考えて購入。

大学の講義を受けているような臨場感がありました✍️

この書籍を通して著者の高橋さんが特に主張したい(であろう)ことをまとめると以下の通り。

1.誰に何を伝えたいかハッキリしよう

→読み手とテーマをあらかじめ定めないと主張がぼんやりする

2.コンパクトに言いなさい

→長い話は誰も聞いてくれません

3.余計なことは言わなくていい

→関係ないことや変なことは混乱を招くので口にしない

4. もっとも伝わる表現を用いなさい

→読み手の年代によっては例え話が伝わらないときも

5.分かりやすく言いなさい

→専門的だったりニッチな表現では伝わりません

6.間違えないようにしましょう

→言葉の誤用や「ら抜き言葉」など間違えた表現が案外多い

高橋さんの教えてくださる「文章の基本」を眺めていたら、結構自分はいい加減に文章を書いていたなと反省しまくりでした・・・汗

4冊目「伝わるWebライティング」

長らくAmazonの「あとで買う」リストにいた本書をついにポチりました。

・少し違う観点から文章力について学びたい

・海外の方の書籍がいい

という2つの点から購入を決断。

WEBライティングにまつわるハウツーなので、今回は書籍の中から「いい文章の書き方」に関するセクションに絞って閲覧。

そこで見えてきた大切なことは、以下の通りです。

1.まず私は「専門家」であることを自覚しよう

→思ってる以上に簡単で分かりやすい伝え方を心がけよう

2.具体的に伝えよう

→曖昧な表現を避けて情報をしっかり伝える

3.シンプルに伝えよう

→長い表現を避けてコンパクトに伝える

4.対話的に伝えよう

→機械的で冷たい言葉ではなく実際に相手と会話するような言葉を選ぶ

5.誠実に伝えよう

→妙に相手を扇ったり誘惑することなく正直に話す

6.表現をブレずに用いよう

→用語があちらこちらでブレてしまうと読みにくく信頼を損ねてしまう

著者であるニコルさん&ケイトさんは、書籍の中で「あくまでライティングは手段であり、私たちはその文章で読み手に何らかの貢献をすべき」という一貫した態度を示していたのが、特に心に残りました。

おっしゃる通りだ。。

***

4冊をもとに「書くプロセス」を作ってみました。

おそらく、こうしてnoteにまとめたにも関わらず、私の記憶力では忘れること必須です。

さらに煮詰めて「書くときのプロセス」を作り、なるべく教わったことが反映できるようにしてみました。

なんだか、必殺技みたいな名前です。

「定調熱則書赤削(ていちょうねっそくしょせきさく)」

ざっと説明します🙇♂️

【定】テーマや読み手をまずは定義する

【調】テーマに関して兎にも角にも調べる

【熱】読み手に熱っぽく伝えたいことを見出す

【則】起承転結など定石に則り話の展開を構成する

【書】そして、書く

【赤】赤字をいれ文章を直す

【削】さらに省けるもの・短縮できるものを削る

おそらくこの7段階のプロセスで文章を書けば、

うまく仕上がるようになる、はず👍

さいごに

実際にこの7ステップを実践して気づいたのですが、「赤字を入れる」がなかなか奥深いです。

赤字をいれる技術について調べて、ゆくゆくnoteにしていこうと思ってます。

終

サポートいただけたら、嬉しくて本屋に行くと思います・・・笑