『学習する組織』を読んでいる。そして11の思考パターンは、私への「問い」。

2020年の1月に開催した「組織開発の問題意識を共有する会」。当日の連絡用のためにFacebookメッセンジャーグループを作りました。そして会が終了した後もグループは解散せずに残しました。たまに誰かが何か書き込んだりしています。

先日、このメッセンジャーグループに谷口直嗣さんが「学習する組織」読んだよ。って書き込んで、しばしの会話(雑談)。私も随分前に読んだ気もするなぁと、内容を思い出そうとしても、あまり覚えていない。

なのでまずはAmazonの商品紹介を確認

世界100万部突破! 90年代のビジネス界に一大ムーブメントを巻き起こし、人とチームの「学習能力」の根源を探りマネジメントの新常識を打ち立てた名著、増補改訂・完訳版。

今日、世界はますます複雑になり、ビジネス環境は日々変容し、私たちの仕事はかつてなく「学習」が求められるものとなった。

これまでのマネジメントの枠組みはもはや通用しない。

――自律的かつ柔軟に進化しつづける「学習する組織」のコンセプトと構築法を説いた本書は、世界100万部を超えるベストセラーとなり、90年代のビジネス界に一大ムーブメントを巻き起こした。

2006年刊の増補改訂版である本書『学習する組織』は、企業、学校、地域コミュニティ、社会課題など、さまざまな実践事例を踏まえて大幅に加筆修正されており、いま個人・企業・社会に求められる真の「変革」とは何かを私たちに問いかける。

ユニリーバ、VISA、インテル、世界銀行、ヒューレット・パッカードなど多様な組織で導入されてきた「学習する組織」。

著者ピーター・センゲの深い人間洞察と豊富なケーススタディに裏打ちされた本書を通じて、管理ではなく学習を、正解への固執ではなく好奇心を、恐怖ではなく愛を基盤とする、新たな「マネジメント」のあり方があなたにも見えてくるに違いない。

なるほど、これはもう一度読まないと!

ということでAmazonでポチリ。

そして「システム思考の法則」を読んでいる。

今の現状と照らし合わせながら読んでいる。

11の思考パターンは、私への「問い」である。

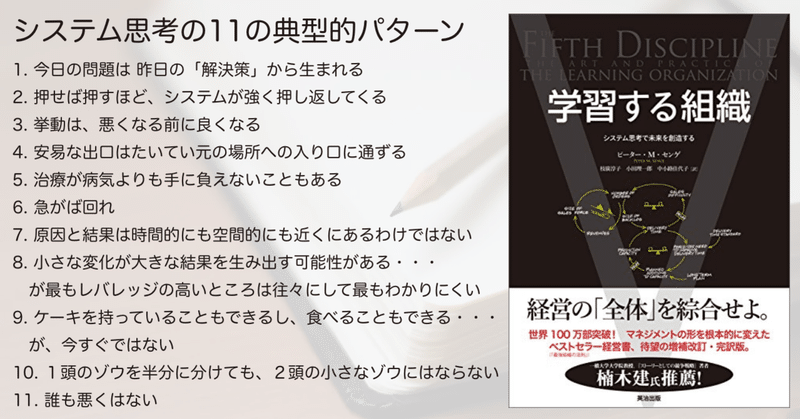

第4章システム思考の11の典型的パターンより

1. 今日の問題は 昨日の「解決策」から生まれる

問題を、単にシステムのある部分から別の部分へと移動させただけの解決策は、たいてい気づかれずに継続される。

なぜなら、最初の問題を「解決した」人と、新たな問題を引き継いだ人が異なるからだ。

2. 押せば押すほど、システムが強く押し返してくる

一生懸命に努力すれば、あらゆる障害は乗り越えられるという信条に忠実に、より強く押し続ける。

その間、いかに自分自身がその障害の原因になっているかに気づかずにいるのだ。

3. 挙動は、悪くなる前に良くなる

多くの介入は短期的にはうまくいくことが多い。

問題は「後に」起こる。

4. 安易な出口はたいてい元の場所への入り口に通ずる

私たちは皆、気がつくと、問題に対して見慣れた解決策を当てはめることに安らぎを覚え、自分が最もよく知っていることに固執している。

解決幾が見えやすかったり、誰にとっても明らかであったりするならば、おそらくすでに見つかっているだろう。

根本的な問題がそのまま、あるいは悪化しているのに、見慣れた解決策をますます強く押し進めるのは、非システム的な考え方を示す確かな指標である。

5. 治療が病気よりも手に負えないこともある

非システム的な解決策を適用すると、長期的には、まったく気がつかないうちに、いっそう多くの解決策を打つ必要性が高まる。

だからこそ、構想に難のある政府介入は効果がないだけでなく、地方の人々の依存心を増大させ、自分たちの問題を解決する能力の減退を助長するという意味で、「中毒性がある」のだ。

長期的な依存につながる短期的な改善は非常によく見られる現象で、システム思考家の間では「介入者への問題のすり替わり」と呼ばれている。「介入者」は、政府による市への支援かもしれないし、食糧援助機関や福祉制度かもしれない。どれも、主となるシステムの「助け」になるが、結果的には、以前に比べてそのシステムを根本的に弱体化させ、いっそうの助けをさらに必要とさせるばかりだ。

6. 急がば回れ

自分たちの得意とする解決策の多くがいかにシステムの法則によって妨げられてきたかに初めて気づいたとき、落胆し、希望を失うだろう。

システムの法則は、不作為・・・期待はずれに終わる可能性がある、または事態を悪化させる可能性さえある行動をとるぐらいなら何もしないこと・・・の言い訳になる可能性さえある。これは、「生兵法は怪我のもと」の典型例だ。

だが、システム的な考え方が真に意味するのは、不作為ではなく、新しい考え方に根ざした新しいタイプの行動である・・・システム思考は、私たちの通常の問題対処法に比べて、より困難であると同時に、より希望がもてるものなのだ。

7. 原因と結果は時間的にも空間的にも近くにあるわけではない

私たちが直面する困難の根源は、手に負えない問題でもなければ、邪悪な敵でもない―それは、私たち自身なのである。

複雑なシステムにおける現実の性質と、その現実についての私たちのごく一般的な考え方の間には、根本的なずれがある。そのずれを修正する第一歩は、原因と結果が時間的にも空間的にも近くにあるという考えを手放すことだ。

8. 小さな変化が大きな結果を生み出す可能性がある・・・が最もレバレッジの高いところは往々にして最もわかりにくい

高レバレッジの変化を見つけるための単純な法則はないが、見つける可能性を高める考え方がある。出来事ではなく、根底にある構造を見ることを学ぶのがその第一歩だ。

もう一つは、スナップショットで考えるのではなく、変化のプロセスの点から考えることだ。

9. ケーキを持っていることもできるし、食べることもできる・・・が、今すぐではない

最も厄介なジレンマが、システム的な視点から見ればまったくジレンマではないこともある。ジレンマは、「プロセス」の思考ではなく、「スナップショット」が作り出すものであり、ひとたび長期間の変化を意識的に考えるようになれば、まったく新しい見え方に変わる。

中央からのコントロールか現場でのコントロールか、幸せで熱心な従業員か競争力のある労働コストか、個人の実績に報いるか評価されているという実感を全員に持たせるか、など、一見ジレンマと思われるものの多くは、静態的思考の副産物である。

これらが融通の利かない「二者択二であるようにしか思えないのは、私たちが、ある固定された時点で何が可能かを考えるからだ。

翌月のことを考えるならどちらか一方を選ばなければならないかもしれないが、真のレバレッジは、長期にわたっていかに両方を改善できるかを見ることにある。

10. 1頭のゾウを半分に分けても、2頭の小さなゾウにはならない

生きているシステムには全体性がある。その性質は、全体によって決まる。組織にも同じことが言える。最も困雅な経管上の間題を理解するためには、その問題を生み出しているシステム金体を見る必要がある。

スーフィーの物語を例に3人の盲人が一頭のゾウに出くわしたとき、それぞれが口ぐちに叫んだ。

1人目の盲人は、ゾウの片耳をつかんでこう言った。「これは大きくて、ザラザラしていてゅうたんのように、幅広なものだ」。

2人目の盲人は鼻をつかんで「私こそが真実を知っている。これはまっすぐで、中が空洞のパイプだ」。

3人目は前をつかんで言った。「これは大きくてしっかりとした、柱のようなものだ」。

この3人の盲人は、多くの会社の製造部門、販売部門、研究部門の責任者と同じではないだろうか?それぞれに会社の問題ははつきりと見えているが、自部門の施策が他部門といかに相互に作用し合っているかが見えている人はいない。

このスーフィーの物語は、「3人の”知る”方法では、ゾウとは何であるかが決してわからない」と結ばれている。

11. 誰も悪くはない

システム思考は、切り離された「他者」などいないということを示してくれ

る。あなたも、ほかの誰かも、一つのシステムの一部なのである。解決策は、あなたとあなたの「敵」との関係の中にあるのだ。

11の思考パターンは、私への「問い」である。

まだ読んでいない人は是非。

アレとソレを組合せてみたらコノ課題を解決できるソリューションができるよね?と言うパズルをやるような思考回路です。サポートして頂いた費用は、プロジェクト関連の書籍購入やセミナー参加の資金にします。